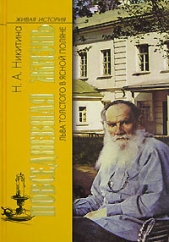

Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне

Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной поляне читать книгу онлайн

Эта книга посвящена одной из самых ярких фигур XX века, русскому гению — Льву Николаевичу Толстому. Ее автор — толеговед и культуролог Нина Алексеевна Никитина, на протяжении многих лет изучающая феномен этой глобальной личности, предлагает читателям рассмотреть портрет классика отечественной и мировой литературы в контексте его обыденной жизни. Что, как не окружающая среда, детали быта, привычки, то самое, изо дня в день вертящееся колесо повседневности, позволяет лучше понять характер гения, заглянуть в труднодоступные уголки его души? Н. А. Никитиной удалось создать объемный портрет Толстого: писателя, семьянина, учителя, хозяина Ясной Поляны, охотника, гурмана и при этом великого человека, уставшего от бремени славы, обуреваемого сомнениями, искушениями, страстями, болезнями и страхом смерти.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Как-то певица Фере пела романсы, а Гольденвейзер ей аккомпанировал. Лев Николаевич к ее пению остался равнодушен. Ученые певцы — все сухие, считал писатель, не трогают слушателя, а простое пение — напротив. И вспомнил, как на днях пели «ясенские» девушки, как они подпевали «двум гармошкам» и как хорошо у них это получалось. Когда играл Гольденвейзер, Толстой считал, что он «переслащивал», ощущал в его игре некого «господина». А в народе, считал он, есть чувство меры, есть точка — то есть понятно, «сколько надо».

Пение Шаляпина, от которого были в восторге Софья Андреевна и Александра Львовна, Лев Николаевич

называл «ни женским, ни мужским». Оно «не действовало» на писателя. Когда речь зашла о шаляпинских гонорарах в 45 тысяч рублей, Толстой заявил, что это сверхнеприличное вознаграждение. Ведь крестьяне за свой тяжелый труд получают только тысячную часть такого гонорара.

Когда в Ясной Поляне появился граммофон, подаренный литератором П. А. Сергеенко, Лев Николаевич не воспринял всерьез эту новинку. Его не трогала музыка, доносившаяся из граммофона. Но однажды Дмитрий Чертков привез Толстым свой граммофон. Таких они еще не видели. Слушали Карузо, «Фауста» Гуно и Ave Maria, потом — Варю Панину. Писатель сиял и восклицал: «Хорошо, как прекрасно!» Когда прокрутили эти пластинки, Толстой стал кричать: «Бис, бис, повторить!» И в яснополянской зале зазвучали голоса «Хора Архангельского», песни «Казнь Стеньки Разина», «Камаринская». Слушая, писатель с улыбкой говорил: «Вот, пускай Бетховен это напишет! Никакой Бетховен не напишет — простота, веселость, бодрость». По его просьбе поставили русскую плясовую в исполнении английского оркестра. После этого Толстой снова попросил повторить Карузо, «Хор Архангельского», «Камаринскую», каждый раз восклицая: «Как это хорошо, прелестно!» Слушая Варю Панину, хлопал в ладоши: «Какой чудесный голос», «Как прекрасно, еще раз!», «Варя Панина — это первый сорт, народный тон, от которого древностью веет». В ее исполнении ему только не понравились «Хризантемы» из-за того, что эта вещь не цыганская и не народная.

Секретарь Толстого вспоминал, что «иногда серьезный разговор за вечерним чаем сменялся веселыми шутками, смехом, музыкой и даже граммофоном, который Лев Николаевич недолюбливал». Тем не менее у писателя были любимые пластинки, в частности балалаечника Трояновского, под музыку которого ему хотелось плясать. Порой Толстой играл в шахматы и слушал пластинки, притопывая ногами и хлопая в ладоши, так что слышно было во всем доме.

Многим в Ясной Поляне запомнился визит замечательной клавесинистки Ванды Ландовской. Она играла музыку Джона Булла, английского композитора XVI—

XVII веков. Лев Николаевич назвал его пьесу «Охота» «здоровой, энергичной», которую «даже прислуга поняла бы». А Ванде сказал, что она доставляет своей игрой несказанную радость, очень чистую, а не романическую. Он нашел ее исполнение «незаученным», высоко оценил клавесин, который ему показался много «понятнее», чем фортепиано.

Сознавая гипнотизирующую роль музыки, писатель говорил, что это опасно, когда «всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы сделал с ними, что хочет». Толстовский ригоризм, кажется, не знает границ в «Крейцеровой сонате», где он обвиняет музыку, в которой растворяется, обезличивается личность. По мнению Толстого, музыка снимает с человека всякую ответственность, перенося его «по ту сторону добра и зла». И потому он объявил ее аморальной. Так и хочется возразить писателю: «О, моралист, не будь так строг!»

Суждения Льва Николаевича о музыке парадоксальны и противоречивы. Отношение к тому или иному композитору или музыканту во многом зависело от сиюминутного состояния. О Рубинштейне Толстой говорил, что публика слишком мало ценит его талант, что он последний из крупных композиторов, в котором удачно сочеталось старое и новое. После Рубинштейна, полагал он, в музыке начался спад, декадентство, ярким представителем которого стал Танеев, нередко бывавший в Ясной Поляне. Исполненные им композиции писатель так и «не понял». Моцарт, так «щедро швырявший жемчугами», по-прежнему звучит прекрасно. В бетхо- венских сонатах, к счастью для себя, он не услышал излишнего драматизма, столь характерного для творчества этого композитора, а услышал у него лишь одну «приятную мелодичность».

Лев Николаевич говорил, что музыка способна выразить весь спектр эмоций — восторг, печаль, воодушевление… Но только чувства, а не мысли, подчеркивал он.

В яснополянской зале зазвучала музыка в исполнении Эрдели, Могилевского и Пастернак, жены художника Леонида Осиповича Пастернака. Часто вечерами

Лев Николаевич играл в четыре руки с Софьей Андреевной. Они исполняли симфонии Гайдна, квинтеты Моцарта, «Венгерские танцы» Брамса, а Татьяна Львовна их превосходно насвистывала. Переплетенные ноты этих произведений лежат в зале яснополянского дома.

Танеев и Гольденвейзер на двух роялях играли Моцарта, Бетховена, Аренского, Мендельсона, Шуберта и Вебера.

Случалось, что домашние концерты в Ясной Поляне могли сильно «растрепать» хозяина дома. Слушая музыку, писатель сильно переживал, расстраивался, плакал. Ни поэзия, ни живопись, ни скульптура не оказывали на него такого воздействия, как музыка.

Отношение к ней было подобно движению маятника, в основе которого лежала альтернатива — «музыка — мораль».

Глава 18 Сам себе врач

«Все болезни мои приносили мне явную моральную пользу: поэтому и за это благодарю Его», — размышлял Толстой в пору своей молодости. От чего в наибольшей степени зависело его «самостоянье» — от доброго духа или крепкого тела? Он не верил в формулу: в здоровом теле — здоровый дух. Физические силы и духовный рост относятся друг к другу, как основание к вершине конуса, — духовный рост совершается, когда физические силы слабеют. «Если бы какой-нибудь волшебник предложил мне молодость, я бы отказался», — сказал как-то Толстой. Некая бравада, звучащая в словах писателя, не затемняет главной мысли — только в «здоровом духе — здоровое тело». Туг душа как будто в зависимости от тела, но душа и в слабом теле может быть сильной. Источник этой силы конечно же в ней самой. Когда она слаба, то здоровое тело будет объедаться, распутничать. Тело не может повлиять на душу, а душа — наоборот, может влиять на тело, и она — первичнее. В этом и заключается различие между христианством и язычеством. К таким мыслям

пришел Толстой, прожив не один десяток лет. В хорошо знакомой каждому оппозиции душа-тело он предпочел первую составляющую. «Телесные слабости не указывают на старость, а духовное — какая тут старость, все молодеешь». Его няня говорила ему, что чем старше, тем все лучше, добрее становишься. И с возрастом Толстой все больше убеждался в ее правоте. «Духовное свободно только в здоровом теле», — повторял он не раз, когда болел.

— А разве в болезни духовное «я» не свободно? — возразил писателю В. Г. Чертков.

— Слабость, жар никогда не мешали, а вот страдания — да, — заключил Лев Николаевич.

Поразительная сила жизни, удивительная несгибаемость перед старостью. Как не вспомнить в этой связи цветок татарник, ставший для Толстого, автора «Хаджи- Мурата», символом человеческой стойкости.

Писатель был убежден, что существуют только два способа борьбы с болезнями. Первый заключается в закаливании. Для этого необходим, как он выражался, «гигиенический образ жизни». Второй способ состоит в том, чтобы, заболев, лечить болезнь. Медицина задействовала как раз этот способ. Первый путь, по мнению Толстого, хоть и был медленным, но зато надежным и результативным. Ему казалось, что болеть — дурно, но бояться болезни — много дурнее первого. В этой связи он частенько шутил: «Дайте мне лекарство от старости… Скоро ли оно появится?» На его вопрос однажды кто-то ответил, что наука открыла микроб старости. Толстой заметил на это с иронией: «Надо отыскать другого микроба, который пожирал бы первого».