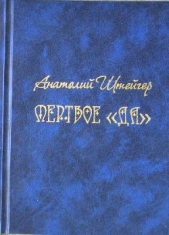

Мертвое «да»

Мертвое «да» читать книгу онлайн

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты». В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З. Гиппиус, письма к З. Шаховской и избранные страницы эпистолярного романа с М. Цветаевой. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Затем Штейгеры поступили в русскую гимназию и с ней уехали в Прагу, а я — в Брюссель и Париж. После моего замужества и возвращения из Экваториальной Африки я стала часто приезжать в Париж и через Владимира Смоленского, с которым подружилась еще в 1925 году, познакомилась понемногу с молодыми писателями и поэтами, тогда еще не монпарнасцами, так как стихи мы читали друг другу в живописных и неблаговонных кафе «Ля Болле» и «Ирондель», то на площади Одеон, то в закоулке близ бульвара Сен-Мишель. Тогда-то я и стала членом Союза молодых писателей и поэтов. Но Штейгера я там не помню до 1934 года.

Долгое время вся семья Штейгеров жила в самой большой бедности, позабыв о том, что Штейгеры принадлежат к швейцарской, бюргеровской фамилии — кантона Берн и что швейцарское гражданство никогда не теряется. Перестав быть «нансенистами», положение семьи улучшилось немного, и Толя, бывший одно время рабочим, что для чахоточного было очень трудно, смог даром лечиться в швейцарских санаториях.

После встречи, о которой он упоминает, на площади Одеон и началась наша не очень обширная, но интересная по деталям литературной жизни и по заметкам о политических событиях того времени переписка. Один из самых верных приверженцев Адамовича, Толя, при всякой встрече, не уставая расспрашивал его о персонажах декадентского Петрограда, ловил всякое его слово, забрасывал вопросами: А какая была Ахматова? А что сказал Блок? — что зачастую досаждало Г. В. Он торопился там поиграть в карты, а Толя был тут и все спрашивал и спрашивал… Люди вообще, впрочем, его интересовали и события. Бывший младоросс или, во всяком случае: им сочувствующий, он, хоть и не имея точной политической установки, стал впоследствии несколько леветь, хоть и оставался типичным «бывшим классом» в своей деликатности и тонкости. Прелесть, веющая от Толи, ощущалась такими разными людьми, как Адамович и Дон Аминадо. Короткие, на одно дыханье, стихи Штейгера в простоте и чистоте переросли Монпарнас, то, что казалось обещаньем, стало совершенством. Тихий голос звучит и сейчас. Было у Штейгера острое ощущение жизни и аппетит к ней, как бывает у чахоточных, а также и сознание, с самой ранней юности, что смерть была не поэтической идеей, а реальностью, спутницей всех его странствований.

Стихи Штейгера, с налетом парижской недоговоренности и грусти, относятся к лучшим произведениям «монпарнасской ноты»:

Все-таки нас это тоже касается:

Ландыши, что продают на мосту;

Лица прохожих (их взгляд, что встречается);

Облако; день, что за днем удлиняется;

Русские службы (вечерня в Посту)…

или:

Мы верим книгам, музыке, стихам,

Мы верим снам, которые нам снятся,

Мы верим слову… (Даже тем словам,

Что говорятся в утешенье нам,

Что из окна вагона говорятся)…

Вечер, о котором идет речь в первом письме Анатолия Штейгера, мне не удалось устроить, слишком мало оставалось времени до его приезда. Вечера устраивались почти всегда Клубом русских евреев — русская колония в Брюсселе, нечего греха таить, в общем была далека от литературы, и круг ее интересов был ограничен.

Анатолий поселился на несколько дней в скромной мансарде нашего дома на улице Вашингтон, где живали и Владимир Сирин (Набоков), и Анатолий Алферов, и Евгений Замятин. Он покорил всех домашних врожденным тактом, отменной вежливостью и живостью разговора. Толя спускался к утреннему завтраку в сетке, приглаживающей его пышные волосы, очень был кокетлив и любил очаровывать. Я водила его по Брюсселю, мы спускались в живописный квартал Мароль, лежащий внизу города, у ног слонового, не по стране, Дворца Правосудия, где толстые и бойкие уличные торговки были черноволосы, носили в ушах цыганские серьги и видом своим напоминали о длительном пребывании во Фландрии испанских солдат герцога Альбы. Мы подолгу стояли перед кружевными камнями домов Большой площади, смотрели на «Маннекенписс» — самого старого буржуа Брюсселя, заходили в кафе, где распивали пиво «ля Гез а ля мор сюбит», то есть внезапной смерти, вспоминали Бодлера, так яростно ненавидевшего Бельгию, и Верлена, ранившего, вот на этой самой улице, Артура Рембо. А затем, как и всех, кто к нам приезжал, повела я Толю в Королевский парк, где совсем инкогнито — непосвященный и не найдет — в запущенном овраге стоит бюст Петра и статуя лежащей в гроте женщины. В альбом, начатый для меня, когда я выходила замуж, «свадебной грамотой»

А. М. Ремизовым, Штейгер написал:

… И этот день, — его забыть нет силы, —

Когда в Брюсселе, в предвечерний час

Меня к Петру и «деве» Вы водили

И Петр сердился на бесстыжих нас…

Из Брюсселя Анатолий Штейгер уехал в Берлин. Я очень ему советовала повидать там Владимира Сирина. До войны 1939 года, вернее, до его отъезда в Америку, между Владимиром и нами существовала очень большая и, казалось, прочная дружба. «Монпарнас» это ставил мне в вину, там отношение к Сирину было явно недружелюбное, отчасти, пожалуй, от негодования, что лучший писатель нового поколения не только к Монпарнасу, но даже и к Парижу не принадлежал, отчасти и оттого, что Георгий В. Адамович занял по отношению к Сирину известную позицию, а влияние Г. В. на монпарнасскую, даже и относительную молодежь было так велико, что выражать особое мнение не полагалось. Отголосок такого предубеждения находится и в одном письме Анатолия Штейгера: «Но после наших встреч (с Сириным) мой очень умеренный к нему интерес — необычайно вырос».

Не все письма Анатолия Штейгера у меня сохранились, но с Брюсселя нам больше встретиться и не пришлось. В начале 1941 года я начала пробираться из Парижа в Лондон. Анатолий Штейгер был в Швейцарии и снова тяжело болен. Несмотря на это, почти до его смерти, благодаря ему я могла переписываться со своей матерью, оставшейся во Франции. Я посылала мои письма из Лондона в нейтральную Швейцарию. Толя пересылал их моей матери, а ее письма отправлял в Лондон.

Так к моим литературным воспоминаниям о нем присоединяется еще и благодарная память об этом, тогда не малом, благодеянии.

Георгий Адамович. Одиночество и свобода

<…> Не будет преувеличением сказать, что поэзия его нашла в последние годы настоящее признание. Это так же отрадно, как и удивительно: могло этого и не случиться! К стихам у нас мало внимания — потому, вероятно, что мало любви. Но цитаты из Штейгера приходится слышать от людей, которые ссылаются на поэтов крайне редко, да и отзывы о нем не похожи на суждения о других современных стихотворцах. Поэзия Штейгера «дошла». С ней произошло — пусть и в значительно меньших размерах, то, что лет сорок, сорок пять тому назад произошло со стихами Ахматовой: голос нашел отклик, потому что у многих создалось впечатление, что стихи написаны для них и даже о них.

Штейгер умер в Швейцарии, во время войны, еще молодым человеком. Умер от туберкулеза, и с формальной точки зрения в его смерти никто, значит, не виновен. Но в тех редких его письмах, которые доходили до меня из бернской санатории в военные годы, настойчиво, постоянно, на все лады повторяется утверждение: не могу жить в этом страшном мире, не могу думать о том, что делается вокруг, не жду ничего хорошего ниоткуда, не могу, не в силах, не хочу…