Мертвое «да»

Мертвое «да» читать книгу онлайн

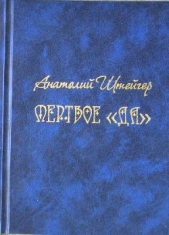

Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты». В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З. Гиппиус, письма к З. Шаховской и избранные страницы эпистолярного романа с М. Цветаевой. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В Петербурге медведя в вещах, конечно, не оказалось. Уступая моим мольбам, написали в Канев, но и в Каневе никто о нем ничего не знал и его не видели. Случай с медведем был моим первым настоящим и сознательным горем в жизни.

4. Петербург

В Петербурге мы прожили две зимы перед Мировой войной, на лето уезжая в деревню в Киевскую губернию. Петербург потряс меня: ведь Канев был почти деревней, где нас все знали, все нам кланялись, а здесь никто нам не кланялся, никто нас не знал, и наш дом был совсем не самым лучшим в городе. Если в Каневе по улицам катилась карета, то это кто-нибудь ехал к нам, или уезжал от нас из окрестных помещиков. Количество карет сбило меня с толку, я все заглядывал в кареты, думая увидеть там знакомые лица. Автомобиль я уже знал — к нам приезжал в Канев на автомобиле Суковкин и возил кататься — автомобиль прыгал по рытвинам, толчки были страшные, проселочные русские дороги совсем не были приспособлены для этого странного сооружения, высоко поставленного на колеса, дребезжащего, издававшего острый и неприятный запах бензина. Крестьяне же, завидя нас, сворачивали с дороги в посевы, закрывали бьющейся лошади голову в тряпки и посылали нам вслед ругательства.

В Петербурге было много автомобилей, но извозчики еще держались крепко, им принадлежало большинство. Трамвай меня очаровал, я все просил, чтобы меня прокатили в трамвае. На Каменноостровский еще ходила конка.

Мы жили сначала на Таврической, потом на Захарьевской. Комнаты мне казались маленькими и темными после огромного каневского дома. Утром мы с Мартой провожали отца в Думу и потом шли в Таврический Сад. Фрейлейн Марта быстро отыскала знакомых, таких же балтийских гувернанток, как она, и особенно обрадовалась встрече с фрейлейн Эммой, которая прогуливала каждый день в Таврическом Саду своего питомца Витю в те же часы, в которые гуляли и мы.

Витя был живой мальчик в серой меховой шапке с наушниками, мы с ним говорили всегда по-немецки, т. к. по-русски до обеда нам говорить запрещалось. Один раз он вставил по-русски название какой-то машины, — он очень интересовался машинами — и это меня чрезвычайно поразило: точно бы заговорила по— человечески вдруг лошадь или собака. Я совсем не интересовался машинами (а увы, все куклами, все моей Маришкой), но Витина страсть зажигала и меня и время за немецкой болтовней пролетало незаметно. Прощаясь, я забывал Витю мгновенно, точно его и не существовало.

Иногда к нам присоединялись дети Гучкова, видного думского депутата, в будущем сыгравшего свою роль в революции. Но и игры, и разговоры наши были благонравные, однотонные; нас страшно кутали — длинная теплая шуба, черное теплое трико до пояса, snow-boots, шарфы, варежки, так что разбегаться особенно было трудно, сразу бросало в жар и в изнеможение. Алла была еще совсем маленькая, серьезная, насупленная, круглая от платков и мехов, с круглой муфтой. Она чинно выступала рядом с нашими фрейлинами.

Фрейлейн Марта накупила разных педагогических игр, и мы клеили из бумаги все более сложные замки и пароходики, лепили уродов из пластилина, плели коврики, и репертуар наших глупых и сладеньких немецких песенок становился все богаче. Тетя возилась с маленькой Лизой и следила за ее кормилицей, которую по тогдашней для кормилиц моде обряжали в сарафан, кокошник и бусы. Улицы были полны такими молочными боярынями с профессионально развитой грудью, чинно несущими в объятьях барских младенцев.

В Петербурге у нас оказалось множество родственников. Нас целовали все новые тети и дяди, но все наши кузены были значительно старше нас и относились к нам с полным равнодушием.

У дяди Анатоля, камергера, женатого на уродливой дочери морского министра Чихачева, было два сына, правовед и паж. Андрей, паж, был на редкость хорош собой, в мундирчике, расшитом золотом. Он как будто чуть меньше презирал нас, и мы за это (и за

его красоту) были готовы заплатить ему самой пылкой любовью, но не решались и только глядели на него с обожанием. Из их гостиной была видна Нева, Петропавловская крепость, у них в доме все говорили тише, чем у нас, и елка, на которую нас пригласили,

совсем не походила на нашу: наша была пестрая, яркая, жаркая, ветки сгибались от украшений, цепей, золоченых орехов, померанцев, пряников, бус. Елку у дяди зажгли еще днем и на ней, кроме ваты и свечей, ничего не было. Она бледно сияла на фоне огромного окна, Невы и Петропавловской крепости. Кругом такой елки трудно было петь и прыгать. Андрей в шитом мундире и с лицом медали раздавал подарки. Нас заставили петь, и мы, смущаясь, спели «Елочка, елочка, как мы тебе рады» и, конечно, «O, Tannenbaum!».

Дядя Анатоль, маленький, худенький, веселый, начал нам было подпевать, но остановился, сконфузившись тоже под равнодушным взглядом некрасивой тети Сони.

У нас почти никто не бывал, и мать почти никуда не выезжала, кроме самых близких родственников. Ее глухота не проходила (она почти потеряла слух еще в деревне от сквозного ветра, войдя в амбар, в котором просушивали зерно), и она очень тяготилась своей немощью занимать «столичных» дам и необходимостью следить за разговором при помощи слухательного аппарата — выдвижной роговой черной трубки.

Иногда после завтрака она выходила с нами и Мартой обыкновенно в Гостинный Двор, где у нас глаза разбегались от количества игрушек, огней, толпы. Марта читала нам вслух про мурзилок, и мы были в восторге, когда однажды в витрине узнали Доктора Мазь-Перемазь и Индейца. Меня очень прельщали значки разных благотворительных организаций, которые постоянно продавались на улицах. То в пользу гонимых балканских славян (или балканских войн) туберкулезных, инвалидов. Я впервые заинтересовался деньгами — на них можно было купить эти кресты, звезды, медали, но однажды, выпросив у отца два рубля, растерялся и не знал, что с ними делать. Я накупил болгарских значков, — вся шуба была в орденах, — переводных картинок, мурзилку — но денег оставалось еще множество. Я купил деревянную бабу, в которой была другая баба поменьше, а в той — еще баба — так, баб десять; последняя была микроскопическая бабенка — неизвестно для чего, только чтобы истратить деньги. Но деньги еще оставались.

Назад мы возвращались на извозчике. Рано темнело, и город зажигался бесконечными огнями. Невский Проспект был в сплошном сиянии. Это так казалось тогда; вероятно, освещение Петербурга в 1912 году было более чем скромным по сравнению с огнями Елисейских Полей и Place de la Concorde в нынешнее время. Мы сидели в санях, завернутые мехами по глаза, снег от копыт лошадей летел мимо нас и всегда попадал в лицо, навстречу бесконечным потоком неслись другие сани, кареты, вейки, на лошадях были нарядные шелковые сетки, темно-синие, зеленые, темно-красные. Однажды мимо нас промчались сани с Андреем, кутавшимся в бобровый воротник:

И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель.

Именно в эти годы Петербург переживал свой последний рассвет, был особенно блестящ, и утончен, и беспокоен — перед своей гибелью. В Бродячей Собаке сидела Анна Ахматова, Мандельштам; на Сергиевской, в доме Мурузи, принимали по воскресеньям Мережковские; жил дышал и писал Александр Блок. Я отдал бы половину моей жизни за то, чтобы мне в 1912 было не пять лет, а хотя бы семнадцать, чтобы я тоже мог ходить в Бродячую Собаку, пить чай у Мережковских, сознательно переживать последние дни этого обреченного и удивительного города.

Но в половине восьмого нас уже укладывали в постель, Марта еще полчаса читала про мурзилок, и потом тушился свет. Единственным отголоском литературной петербургской жизни сохранились в памяти удивленные рассказы отца и матери, попавших однажды случайно на какое-то футуристическое собрание. — У них в петлицах морковь, — рассказывала мать, — на лице рисунки, а самый главный в желтой кофте, и кривляется, и кричит.