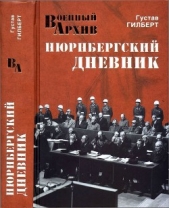

Нюрнбергский дневник

Нюрнбергский дневник читать книгу онлайн

Густав Марк Гилберт был офицером американской военной разведки, в 1939 г. он получил диплом психолога в Колумбийском университете. По окончании Второй мировой войны Гилберт был привлечен к работе Международного военного трибунала в Нюрнберге в качестве переводчика коменданта тюрьмы и психолога-эксперта. Участвуя в допросах обвиняемых и военнопленных, автор дневника пытался понять их истинное отношение к происходившему в годы войны и определить степень раскаяния в тех или иных преступлениях.

С момента предъявления обвинения и вплоть до приведения приговора в исполните Гилберт имел свободный доступ к обвиняемым. Его методика заключалась в непринужденных беседах с глазу на глаз. После этих бесед Гилберт садился за свои записи, — впоследствии превратившиеся в дневник, который и стал основой предлагаемого вашему вниманию исследования.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Когда вы были вынуждены скрываться, это понятно. Но как обстояло дело раньше?

— Да я всегда был один. Конечно, я любил жену, но истинной близости между нами не было.

— Кто это понял, вы или ваша жена?

— Мы оба. Моей жене казалось, что я с ней несчастлив, но я убедил ее, что такова моя натура, и ничего не поделаешь, остается разве что смириться с этим.

Я спросил Гесса, каковы были их сексуальные отношения.

— Да ничего необычного — но как только жена выяснила, чем я там занимался, у нас уже почти не возникало влечения друг к другу. Внешне ничего не изменилось, но мне кажется, между нами наступило отчуждение, я это заметил лишь задним числом… Нет, у меня никогда не было потребности заводить друзей. Да и с родителями у меня доверительных отношений не было. Как и с моими сестрами. А после того как они повыходили замуж, я убедился, что они для меня — люди совершенно чужие. Ребенком я всегда играл один. И моя бабушка вечно твердила, что я не любил играть в компании других детей.

Сексуальная жизнь никогда не занимала значительного места в жизни Гесса. Он мог вести ее, а мог и не вести — никаких настойчивых позывов начать новую или продолжить старую любовную связь он не испытывал, хотя такие связи в его жизни были, и не раз. Не было страсти в семейной жизни. Гесс убеждал меня, что никогда не прибегал к мастурбации — его просто к этому не тянуло.

Я спросил его, задумывался ли он о том, что евреи, которых он отправлял на гибель, были в чем-то виноваты, и заслуживали ли они подобную участь. И снова он терпеливо разжевывал мне, что подобные вопросы просто нереалистичны сами по себе — он пребывал в совершенно особом мире.

— Поймите, у нас, членов СС, просто не было возможности ни над чем подобным задумываться, такое нам просто не приходило на ум.

И, кроме того, то, что еврей повинен во всем — это было нечто само собой разумеющееся.

Я настаивал, чтобы он все же дал мне объяснение, почему это, по его словам, было нечто само собой разумеющееся.

— Ведь мы ничего другого и не слышали. Это не только печаталось в газетах типа «Штюрмера», мы слышали это повсюду. На всех наших идеологических занятиях в качестве исходной предпосылки выдвигался тезис о том, что нам, немцам, необходимо защитить свою страну от евреев…

Лишь после всеобщего краха мне стало понемногу ясно, что, по-видимому, это было не совсем верно, стоило мне только прислушаться к тому, что говорили люди вокруг. Но прежде никто ничего подобного не говорил, во всяком случае, я ни от кого похожих мыслей не слышал. Теперь мне очень хотелось бы знать, верил ли сам Гиммлер в это или же только вложил в мои руки инструмент для оправдания всего, что делал моими руками. Но вообще-то дело даже не в этом. Нас просто натаскивали на бездумное выполнение приказов. И мысль о том, что приказ можно не выполнить, не могла прийти никому в голову. И кто-нибудь еще на нашем месте поступал бы в точности так же… Гиммлер был настолько требователен и строг даже по мелочам, что вешал членов СС за любой, самый незначительный промах — мы считали само собой разумеющимся такое строгое следование им кодексу чести… Поверьте, не такое уж большое удовольствие видеть перед глазами эти горы трупов и дышать смрадом непрерывно дымившего крематория. Но Гитлер приказал нам и даже разъяснил, почему мы должны это делать. И я действительно не тратил мысли на раздумья о том, прав ж он был, или же нет. Просто воспринимал все как необходимость.

Во время наших бесед Гесс оставался суховато-сдержанным, рационалистом, лишенным каких-либо эмоций. И хотя он обнаруживает симптомы запоздалого переосмысления своих преступных деяний, все же создается впечатление, что, не наступи конец этой войне, он так и продолжал бы заниматься своим жутким делом до скончания века, ровно столько, сколько потребовалось бы его фюрерам. Гесс слишком апатичен, так что вряд ли можно предположить раскаяние, и даже перспектива оказаться на виселице, похоже, не слишком его волнует. Общее впечатление об этом человеке таково: он психически вменяем, однако обнаруживает апатию шизоидного типа, бесчувственность и явный недостаток чуткости, почти такой же, какой типичен для больных, страдающих шизофренией.

Камера Кальтенбрунера. Факт оспаривания своих подписей под документами Кальтенбруннер объясняет тем, что он в принципе хоть и мог подписать тот или иной приказ или распоряжение, однако теперь не узнает своей подписи. Обвинение, правда, практически не предоставило ему времени на изучение этих документов. Я спросил его, когда ему стало известно о массовых убийствах, о которых он, но его словам, не имел представления вначале. И снова Кальтенбруннер попытался дать уклончивый ответ.

— Типично американский вопрос — все вам нужно знать досконально. Все не так просто. Я не могу утверждать, что узнал об этом в какой-то определенный день; все, что я могу сказать, так это следующее: узнав, что все происходило вне рамок закона — в конце концов, я все же юрист, — я выразил Гиммлеру свой протест.

— Не очень-то действенным оказался ваш протест, как я вижу, — заметил я.

— Вы, американцы, как и полковник Эймен, видимо, считаете все наше РСХА просто гнездом организованного бандитизма, — ответил на это Кальтенбруннер.

— Не спорю, такое создастся впечатление.

— Как мне в таком случае перебороть это предубеждение? — желал знать Кальтенбруннер.

Камера Шпеера. Шпеер пришел к заключению, что Кальтенбруннер никаким «тюремным психозом» не страдает, а просто-напросто лжет. Судя но всему, он однажды принял решение отрицать все, по возможности измышляя более или менее правдоподобное объяснение этому. Его больше не волнует, как он при этом будет выглядеть в глазах остальных обвиняемых нацистов. Риббентроп, Кейтель и Кальтенбруннер произвели неважное впечатление, позиция же Геринга на фоне всеобщей безответственности нацистской системы в целом воспринимается лишь как позерство. Шпееру кажется, что Кальтенбруннер оставит о себе в глазах немецкого народа наихудшее впечатление, ибо своими утверждениями о том, что якобы ничего не знал, он перекладывает свою вину на подчиненных. Членам СС это придется явно не по нраву, поскольку сама их традиция, основанная на лояльности к своему начальству, подсказывает им, что каждый начальник должен нести ответственность за все приказы, им отдаваемые.

Камера Розенберга. Розенберг действительно считает Кальтенбруннера куда лучше своего предшественника Гейдриха. Кальтенбруннер, но мнению Розенберга, оказался сейчас в весьма непростом положении.

— И, разумеется, я не в обиде на суд за то, что он ни на грамм не верит тому, что Кальтенбруннер утверждает, — заключил Розенберг.

Предстоящая защита вызывала у Розенберга нервную дрожь, он заявил, что не позволит втянуть себя в дебаты по поводу исповедуемой им философии, поскольку суд в этом отнюдь не заинтересован. Тогда я поинтересовался у него, испытывал ли он дискомфорт от своего антисемитизма, даже если отбросить в сторону все соображения правового характера.

— Это зависит от того, как это рассматривать. Конечно, после всего того, что произошло, я должен сказать, что все развивалось ужаснее некуда. Но ведь никогда ничего наперед не рассчитаешь. Знаете, в 1934 году я выступал за рыцарскоерешение еврейского вопроса… Уверяю вас, никто и в страшном сне не мог увидеть, что все это выльется в геноцид.

Камера Шахта.

— Нет, окажись я на месте судей, я был бы крайне смущен. Как вообще можно так беззастенчиво лгать под присягой? У меня нет ни малейшего сомнения в том, что никто из судей ему не верит. Ему вообще никто не верит. Он же мог сказать: «Вот что, господа, можете мне верить, можете не верить, я подписывал то и то, не обращая особого внимания на документы и уж, конечно, не задумываясь ни о каких последствиях. В общем и целом я считаю себя ответственным за то, что происходило, и мой долг состоял в том, чтобы знать обстановку. Сколько и чего мне было известно, это сейчас вопрос чисто академический, и я не вижу никаких оснований для споров но этому поводу». Если бы он заявил нечто подобное, это было бы объяснимо. Но эта постоянная ложь, эти увертки — брр! Для всех нас это действительно неприятное зрелище. Ведь по его милости и на нас будут косо смотреть. В чем разница между ним и Кейтелем? Кейтель хотя бы не лгал.