Красный террор глазами очевидцев

Красный террор глазами очевидцев читать книгу онлайн

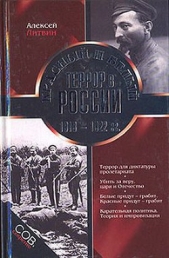

Сборник включает свидетельства лиц, которые стали очевидцами красного террора в России, провозглашенного большевиками в сентябре 1918 г. в качестве официальной государственной политики. Этим людям, принадлежавшим к разным сословиям и профессиям, удалось остаться в живых, покинув страну, охваченную революционной смутой. Уже в первые годы эмиграции они написали о пережитом. Часть представленных материалов была опубликована в различных эмигрантских изданиях в 1920-х гг. В сборник также включены ранее не публиковавшиеся свидетельства, которые были присланы историку С. П. Мельгунову и хранятся в его коллекции в Архиве Гуверовского института войны, революции и мира (Пало Алто, США).

Составление, предисловие и комментарии С. В. Волков

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Чего не спите! — желчно закричал Гадис. — Я кому сказал, чтобы в одиннадцать часов у меня все спали! Морды, что ли, вам бить, сволочь! И грязь я вижу. Ящик с сором не вынесли… Языком заставлю вылизать другой раз, мать вашу… Я вас научу гигиене!

— Ящик не вынесли, ибо после обеда нам не позволили во двор выходить, — заметил кто-то.

— Молчать. Это меня не касается. Не сметь возражать мне. Вот я вас, сукиных сынов, велю прикладом лупить, как в доску. Я вас научу.

Новый взрыв брани посыпался на арестованных. Гадис пришепетывал и задыхался в этом потоке слов.

Заметив, что на мне ботинки, он подскочил ко мне и замахнулся револьвером:

— Я приказал снимать обувь или нет?!

— Я сегодня первый день здесь, — ответил я.

— То-то же. Марш сор выносить. Буржуи паршивые. Лакеев вам, может быть, надо?

Вскоре Гадис удалился, но крики его еще долго раздавались в верхних коридорах, где помещались остальные камеры.

Я, кое-как устроившись на голых, неровных досках, пытался забыться. Но сон долго не посещал меня. Кроме того, сильно мучили насекомые.

— Уже начали чесаться, — заметил мой новый приятель-литератор. — Да тут всего много: и блох, и вшей, и клопов. От последних немного свет спасает. У нас электричество всю ночь горит. При свете они не так кусают. Говорят, клопы боятся света.

А за дверью, в коридоре громко спорили и ругались часовые. Я давно уже прислушивался к их разговору. Спор шел о какой-то лишней порции мяса, полученной одним из них. Спор переходил в крик, гулко разносимый каменными стенами пустынного коридора и подхватываемый эхом на лестнице. Спать было немыслимо.

— Вот видите, — сказал Миронин. — За людей нас не считают, даже спать не дадут.

— Смертники и есть, — тихо отозвался старичок Пиотровский, долго и истово молившийся в своем углу у окна и укладывавшийся теперь ко сну.

Старик долго еще лежа бормотал молитвы. В коридоре кто-то уговаривал споривших часовых.

— Тут товарищ ни при чем, — раздался монотонный голос. — Все зависит от того, какой повар. На кухне есть один молодой, так тот порции правильные выдает… Равные… А другой — тот новый. Он еще не приноровился… Третьего дня, как размены были, наш караул всю ночь не спал. А утром нам хлеба не было… Вот это без внимания действительно оставить нельзя…

Дико и страшно было слушать эти равнодушные речи — здесь, где, казалось, из каждого угла глядела на нас страшная маска смерти, где слилась в один безмолвный задушенный вздох бездна невыразимых страданий и невыплаканных слез. Я не спал до утра.

Новые знакомства

Утром меня разбудили мыть полы в камере. Когда я выходил в коридор, мне показали на худощавого, бледного маленького старичка. Он старательно справлялся со своей половой тряпкой и усердно тер ею пол. Мне сказали, что это известный генерал Эбелов. Было невыносимо тяжело смотреть на этого исстрадавшегося старца, превратившегося в одну ходячую тень. Он уже давно сидел в чрезвычайке и был недавно переведен в тюрьму, так как дело о нем передали в ревтрибунал. Но незадолго до моего заключения он был снова затребован из тюрьмы в ЧК.

Вместе с ним убирал коридор юноша лет 17–18. Я узнал, что фамилия его Федоренко. Он был сыном начальника дивизии, [99] расстрелянного здесь, в ЧК, на глазах несчастного мальчика. Юноша всё время пытался избавить Эбелова от непосильной для больного старика работы. Но Эбелов благодушно отказывался от его помощи.

— Ничего, ничего, голубчик, я еще поработаю… Вот меня из тюрьмы перевели, вероятно, дело мое на прекращение пойдет. Да и в самом деле, что они могут против меня иметь? Мне ведь 65 лет… Я уже давно не у власти… Вероятно, освободят… Жена хлопочет… Ничего, Бог даст не долго еще терпеть… Поработаем…

И старик, приветливо улыбаясь, тащил полное ведро воды, сгибаясь под непосильной для него тяжестью.

— Он надеется и верит в свое освобождение, — заговорил подошедший Миронин. — А мне кажется, что бедный старик погиб. Вы не знаете, какого труда стоило перенести его дело в ревтрибунал. Кажется, вчера его внезапно перевели из тюрьмы в ЧК и дело его, как я слышал, истребовали из ревтрибунала сюда.

Все это зловещие признаки. Если бы хотели освободить, освободили бы прямо из тюрьмы. Кроме того, я боюсь, не находится ли его перевод сюда в связи с объявленным красным террором.

— Скажите, — спросил я, — а разве всех, кого переводят из тюрьмы, расстреливают?

— Нет, но многих из переведенных расстреляли, — ответил Миронин. — А впрочем, здесь ничего нельзя ни узнать, ни предугадать.

В тот же день я познакомился с моими компаньонами по камере. Со мной вместе сидел известный польский художник-баталист Кржижановский. Кржижановский — единственный художник, рисовавший батальные картины с аэроплана. С целью ознакомиться с жизнью в воздухе он поступил в летчики. Имя его известно всей художественной Европе. Заключен в чрезвычайку он был по обвинению в контрреволюции, а именно в причастности к Добровольческой армии, как летчик. Кроме того, его содержали в качестве польского заложника. Кржижановского тоже перевели было в тюрьму, но затем вернули в ЧК. Он истолковывал это обстоятельство в самом неблагоприятном для себя смысле. Прекрасный товарищ, благородный, прямой и честный человек, Кржижановский спокойно и мужественно ждал своей участи. По удивительному стечению обстоятельств я впоследствии сидел в той самой камере (№ 138) Одесской тюрьмы, на стенах которой карандашом расписался Кржижановский.

Кржижановский был дружен с другим поляком, Скачинским, обвиняемым в контрреволюции. Скачинский — симпатичный блондин с белокурой веером бородкой, худощавый и подвижный. Дело его было очень серьезно. Ему инкриминировалась открытая пропаганда против советской власти. Он как агроном служил при каком-то сельском комбеде и обратил внимание уездного исполкома на крупные хищения, имевшие место в том сельском хозяйстве, где он работал. Человек необыкновенно прямой и правдивый, Скачинский прямо заявлял в комбеде, что советская власть, находящаяся в руках воров и безграмотных проходимцев, не может существовать. В ЧК Скачинский не отрицал своих слов.

— Я далек от политики, я не русско-поданный и меня непосредственно русский строй касаться не может, — заявлял следователю Скачинский. — Но я не верю во власть вашу, я ее не могу уважать.

За Скачинского очень хлопотала его жена, энергичная, настойчивая женщина. Она умела прямо проникать к председателю чрезвычайки Калениченко и повсюду водила свою дочь, прелестного ребенка. Однажды девочка, во время беседы матери, доверчиво подошла к грозному главе одесского застенка и обняла его. Произошло это так непосредственно, случайно, что суровый председатель растрогался.

— Нет, — сказал он, — я не могу казнить отца этого ребенка, хотя вина его несомненна.

Тем не менее, Скачинский сидел уже полтора месяца. Ввиду несомненности имевшихся против него улик, Калениченко не решался его освобождать, хотя не раз высказывал свое участие к нему.

В тот день, о котором я повествую, Кржижановского вызвали на допрос, и он долгое время не возвращался. В камере царило смутное волнение. Передавали, что днем привезли ящик коньяку и вина, а это было зловещим предзнаменованием. Арестованные, от чуткого внимания которых ничего не ускользало, приметили, что доставка в чрезвычайку вина всегда сопровождалась расстрелами. Это палачи перед казнью свершали свою кровавую тризну… В этот день настроение у всех было особенно подавленное.

— Вы чувствуете, какая сегодня атмосфера? — проговорил, подойдя ко мне, литератор. — Вы заметили этого латыша Абаша. Он же пьян. И Володька тоже…

Под именем Володи вся чрезвычайка знала одного из красноармейцев, молодого парня с миловидным лицом. Он ходил обыкновенно в ярко-красных штанах фасона галифе, в франтовских сапогах, с выпущенной из-под козырька фуражки прядью белокурых волос. Литератор взволнованно продолжал.