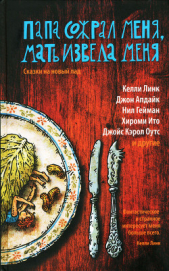

Папа сожрал меня, мать извела меня. Сказки на новый лад

Папа сожрал меня, мать извела меня. Сказки на новый лад читать книгу онлайн

Сказки — не для слабонервных: в них или пан, или пропал. Однако нас с детства притягивает их мир — не такой, как наш, но не менее настоящий. Это мир опасностей, убийств и предательств, вечного сна, подложных невест, страшно-прекрасных чудес и говорящих ослов.

Под двумя обложками-близнецами читателей ждут сорок историй со всего света. Апдайк, Китс, Петрушевская, Гейман и другие — вот они, современные сказочники. Но они и не сказочники вовсе, а искусные мастера литературы, а значит, тем больше у них шансов увести читателей в декорации слов, где вечные истории воплотятся вновь.

Вам страшно? Не беда. Жутко? Тем лучше. Не бойтесь темноты, вы ведь давно выросли. Хотя, быть может, это вам только кажется.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Снилась ему какая-то каша: он фотографировался в ресторане с туристами, да только ресторан был на самом деле офисным зданием, и еду в нем разносили по письменным столам, а еще там вода просачивалась сквозь ковер, и он ползал на коленях, пытаясь понять, откуда она взялась. Проснувшись, Умник обнаружил, что лежит на мокрой траве под роняющим капли деревом. Дождь прекратился. Светало, воздух отливал сланцем. Умник все еще был немного пьян и уже ощущал под мягкой прослойкой спиртного жесткую, неподатливую коренную породу могучего похмелья. Он встал, подошел к скамье, на которой лежала аккуратно накрытая газетой бутылка — точно крохотное подобие бездомного бродяги. Подняв и ту, и другую, он мягко опустил их в стоявший у скамьи проволочный короб для мусора.

По пути домой он миновал нескольких настоящих бездомных: те мирно спали в парадных. Он вглядывался в каждого, Ворчуна среди них не было. Со дня его ухода миновал почти месяц, и никто его ни разу не видел. В одном парадном лежал черный, тощий пес — он поднял голову, когда Умник проходил мимо, а затем опустил, вздохнув, поближе к хозяину.

Умник вошел в дом и потащился наверх, останавливаясь на каждой лестничной площадке, чтобы отдышаться и унять скрежет в голове. Тихо отворил дверь чердака — вдруг кто-то уже встал. Нет, слишком рано. Он услышал мерное похрапыванье Весельчака и Сони, астматическое дыхание Чихуна. Простачок одиноко лежал поперек двойной кровати, свесив из-под одеяла руку. На полу рядом с кроватью стояла переполненная пепельница, валялся коробок деревянных спичек, скорлупки фисташек. Умник опустился на колени, смел скорлупки в ладонь и, пройдя на кухню, выбросил в ведро. Потом вернулся, взял пепельницу и коробок, вытряс туда же пепельницу, а спички положил на отведенное им место, на полку. Сполоснул несколько валявшихся в раковине тарелок, составил их в посудомоечную машину, прибрался на стойке — похоже, за ней кто-то перекусывал в поздний час овсянкой и солеными сушками.

Кто-то еще и цветы принес. На чистом участке стола стояла ваза — украденная из ресторана, отметил Умник, — с ирисами. А по всей комнате торчали из квартовых пивных бутылей одноцветные лилии. На журнальном столике — не захламленном — он увидел стеклянную чашу с фруктами: апельсины, грейпфруты, яблоки, гроздь бананов, — и по сторонам ее две сгоревших до оснований свечи. К вазе была прислонена желтая самодельная открытка с чьим-то — похоже, что Чихуна — рисунком: физиономия, несшая довольно приличное сходство с его, Умника, лицом. А на другой стороне открытки было синим по желтому написано петлястым почерком Весельчака: «Мы тебя любим, Умник».

Он взял яблоко, подошел к ряду окошек. Внизу ползло несколько машин с еще горевшими фарами — первая струйка утреннего потока служащих из пригорода. Над городом висели тучи, жемчужно-серые кляксы над серыми зданиями. Ни распрекрасного солнечного луча, пробившегося сквозь них, дабы воспламенить тысячи окон, ни радуги, изогнувшейся над густыми деревьями парка на дальней окраине. Ни черноволосой богини с темными, полными любви глазами, плывущей к нему по воздуху. Умник потер яблоко о рубашку. Мелкая у него жизнь. Голова его едва поднималась над подоконником, но все равно он видел, что там, в большом мире, не осталось ничего, к чему стоит тянуться.

Я уже не помню, как возник этот рассказ. В то время меня интересовали истории с фантастическими или сюрреалистическими зачинами: свора свирепых псов в комнате пригородного дома, младенец, вылупившийся из яйца, найденного в мусорном баке, студент колледжа — наполовину вампир и так далее. Думаю, к сочинению «С тех пор и до скончания их дней» меня подтолкнула мысль о зыбкости полузнания, о том, с какой легкостью допускает неверное истолкование часть какого-то не известного нам целого, — и о том, как легко это целое нами додумывается. Интересовало меня и то, как просто создаются, а затем разваливаются человеческие сообщества, и какого рода верования организуют наши жизни и придают им смысл. Я не вижу никакой разницы между поклонением Белоснежке и Деве Марии либо Аллаху, ведь все они — выдумки.

— К. А.

Кейт Бернхаймер

БЕЛАЯ ВЫШИВКА

США. «Овальный портрет» Эдгара Аллана По

Домик, в который вломился мой напарник, не я, при моем-то безнадежном ранении, дабы переждать ночь в густом лесу, оказался из тех миниатюрных диковин с ручной резьбой, из старых немецких сказок, от которых люди пренебрежительно закатывают глаза. И это несмотря на великую популярность сборника немецких сказок, изданных в самый год моего рождения! В защиту пренебрежительности: я ее терпеть не могу, но и факты искажать тоже. Вот оказалась я — и всё тут — в сказочном домике в чаще леса. И ноги меня не слушались.

Когда набрели на домик, были уверены — и из-за его печального вида, — что его давно предоставили ветрам и ночи, и нам тут будет полная безопасность. Вернее, так: мой дорогой напарник так считал. А я ни в чем не была уверена, даже в собственном имени, оно и до сих пор от меня ускользает.

Я мало что уловила слабеющим своим сознанием — только что домик будто нарисовала рука некоего мечтателя. Крошечные крюки для горшков свисали со стен в кухне рядом с малюсенькими полотенцами, расшитыми по дням недели. В каждом углу каждой комнаты размещалось по пустой мышеловке, все — открытые, но без наживки. Над входом на ржавом гвозде висел крохотный медальон, а рядом — золотой ключик. Знание о том, открывался ли медальон и что в нем было, я очень кстати вытолкнула из головы. О ключе пока умолчу.

Мой напарник уложил меня на кровать, хотя до самого утра я не ведала, что это кровать на колесиках. У меня остались смутные воспоминания о том, как мы добрались до этого хитро укрытого домика, но, думаю, просто брели по лесу в поисках надежного места. Может, искали какой-нибудь тихий угол, где нас не достанут преследователи. Или нас изгнали из королевства, о котором я более ничего не помню?

Комната, где меня разместил мой напарник, была самой маленькой и наименее обставленной. Находилась она, что странно, в конце длинного коридора и вверх по лестнице — я говорю «странно», потому что снаружи дом смотрелся крошечным.

Проснувшись утром, я осознала, что лежу в башне. Но снаружи ни одной округлой стены не наблюдалось. Домик под соломенной крышей напоминал квадратную рождественскую коробку, подарок любимому плюшевому кролику — идеальный кукольный дом, я такие еще в детстве старательно украшала обоями, занавесками и кроватками.

Хоть в башне почти не было мебели, та, что нашлась, оказалась очень по делу, ни отнять, ни прибавить: кровать на колесиках, пустая, постеленная, а стены убраны лишь белой вышивкой и никакими другими узорами или украшениями — одни и те же слова повторялись по всем стенам. Вышито по-французски, а я им не владею: Hommage à Ma Marraine. [15] В середке каждого льняного лоскута — фигура священника, и в каждой руке у него по дрозду. Кромки всех вышивок — потрепанные, а некоторые лоскуты даже и дырявые. К этому шитью белым по белому мой затуманенный ум и прицепился — с такой идиотской увлеченностью, что когда мой дорогой напарник пришел к моему ложу с черствой булкой и кофе на завтрак, я на него очень рассердилась — за то, что помешал моим наблюдениям.

Глазея по сторонам и грызя принесенную мне булку, я смогла разобрать, что в вышитых словах есть по одной золотой нити — в штрихе над «а». Зачем он там, я понятия не имела, и, раздумывая над этой деталью, а также и над тем, с каким знанием дела были выполнены белым дрозды, я наконец попросила моего напарника вернуться ко мне. Я все звала и звала его, покуда он не пришел — недовольный, поскольку, судя по всему, вернулся он случайно, забрать у меня пустую чашку, а когда взял ее у меня из рук, долго смотрел на нее, не произнося ни слова.