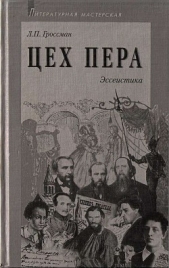

Цех пера. Эссеистика

Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн

Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Человек деловой, практический, знающий счет деньгам, Анна Григорьевна, конечно, в этом отношении была полной противоположностью детски наивного в денежных делах Федора Михайловича. Но этот контраст в их натурах, несомненно шел на пользу их общей жизни. Если сам Достоевский мог, как свидетельствует Анна Григорьевна, подписывать фиктивные векселя на огромные суммы, не решаясь отказать просителю, а подчас и ловкому дельцу, эксплуатирующему его доверие и младенческую непрактичность, Анна Григорьевна уже не только обережет его от таких сделок, но начнет активную борьбу с кредиторами, которую поведет умело, энергично и победоносно. Об этом свидетельствует целый отдел ее воспоминаний, в котором изложена тяжелая, упорная, изнурительная «борьба с кредиторами», обнаруживающая в жене писателя редкую энергию, сообразительность и даже, подчас, мужественную смелость.

Во всем этом, конечно, не мало практического умысла. Но едва ли можно упрекнуть за него Анну Григорьевну. Если мы вспомним, что этой «деловитостью» она не только оберегала спокойствие Достоевского, но, освобождая его от тяжелых забот, несомненно спасла его творчество, у нас едва ли хватит духу корить ее за излишний «практицизм». И если мы вспомним, прикинув соображения самого элементарного подсчета, что на 14 лет брака Достоевского падают 7 томов его полного собрания (т. е. больше половины всего написанного им за всю жизнь), то едва ли мы откажем деловитой Анне Григорьевне в нашей признательности и уважении. Если в результате ее житейской рассудительности для нас спасены хоть бы только несколько глав «Карамазовых» или «Бесов», которые могли бы при иных условиях никогда не увидеть света, то думается, что их переписчица заслуживает полного оправдания за свое умение наладить сносный жизненный режим своему мужу.

Да, конечно, Анна Григорьевна упорно и настойчиво вела свои счетоводные книги, покупала бумагу, бегала по типографиям, спорила с кредиторами, вела переговоры с издателями и книгопродавцами, стенографировала, переписывала, объявляла подписки, подводила балансы, становилась сама издателем, книгопродавцем, бухгалтером и даже простым писцом при творческой работе своего мужа. Это может показаться смешным и некрасивым, и это в сущности глубоко трогательно, как всякий незаметный, неэффектный и повседневный жизненный подвиг. Невольно вспоминается тот жонглер в рассказе Анатоля Франса, который принес Мадонне единственное, что он умел и мог, — свои прыжки, фокусы и акробатические выверты. Но когда строгие жрецы закричали о кощунстве в храме, статуя сошла со своего пьедестала и отерла краем одежды чело утомленного жонглера.

Так и Анна Григорьевна делала, что могла и умела, в том храме мысли, в который привела ее судьба. Она не ломала своей натуры, действовала, боролась, устраивала дела своего мужа и в результате служила великому творческому духу, горевшему в нем. Поблагодарим же ее за это и запомним с признательностью ее имя в летописях нашей духовной культуры.

V

Быть может, несколько личных воспоминаний о встречах и беседах с А. Г. Достоевской окажутся полезными для дополнения ее хроники.

Мне пришлось встречаться с Анной Григорьевной зимой 1916–1917 гг. в Петербурге и в Сестрорецком курорте, видеть ее уже после революции и, стало быть, беседовать с ней приблизительно за год до ее кончины.

Несмотря на свои преклонные годы, Анна Григорьевна отличалась редкой умственной свежестью и бодростью. Беседы с ней доставляли глубокое наслаждение. Она могла долгими часами, почти без перерыва рассказывать о событиях минувшего, о семейных преданиях, о людях прошлого и особенно, конечно, о том, кто в течение пятнадцати лет был ее жизненным спутником и стал для нее навсегда предметом благоговейного культа.

— «Я живу не в двадцатом веке, я осталась в 70-х годах девятнадцатого. Мои люди — это друзья Феодора Михайловича, мое общество — это круг ушедших людей, близких Достоевскому. С ними я живу. Каждый, кто работает над изучением жизни или произведений Достоевского, кажется мне родным человеком».

Труд своей жизни Анна Григорьевна далеко не считала завершенным. «Мне 72 года, — говорила она, — но я еще не хочу умирать. И иногда надеюсь, что проживу, как покойница мать, до конца девятого десятка. Много еще работы впереди, далеко еще не завершены задача и труд моей жизни».

И седая женщина в наколке, с увядшим, но все еще чарующим лицом, ясными, умными серыми глазами и сохранившейся юной улыбкой, показывала вам, как всякому, кто интересуется творчеством Достоевского, рукописи своих мемуаров, драгоценные реликвии ее личного архива и обширной переписки ее мужа.

— «Мне всегда нужна была какая-нибудь „идея“ в жизни, — продолжала с некоторым подъемом Анна Григорьевна. — я всегда была занята каким-нибудь делом, которое захватывало меня всецело. Даже наше имение на Кавказе я приобрела для своих внуков с особой целью: в жизни каждого бывают минуты, когда необходимо уединиться, вырваться из обычной колеи, пережить свое горе в стороне от обычной суеты. Пусть же мои внуки, — думала я, — имеют такое убежище, пусть оно послужит им в трудные минуты и поможет им пережить их. — И я глубоко убеждена, что в таком постоянном осуществлении своих замыслов — единственный путь к счастью. И я не могу пожаловаться, — я познала его. Иногда по вечерам на Кавказе, сидя в тишине сада и любуясь закатом, я мысленно спрашиваю: Господи! за что ты мне дал такую счастливую жизнь? Боже, как мне благодарить тебя за нее?»

— «Конечно, и мне знакомы тяжелые удары. Последний из них постиг меня сравнительно недавно, — заметно омрачается Анна Григорьевна, переходя к тяжелому впечатлению своей старости. — Вы можете себе представить, — продолжает она с заметным волнением, — какое ужасное впечатление произвело на меня несколько лет назад опубликование письма Страхова (об изнасиловании Достоевским малолетней), в котором он называет Феодора Михайловича злым и развратным человеком. У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения. Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе — от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Феодора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений. Если бы Николай Николаевич был жив, я, несмотря на мои преклонные годы, немедленно бы отправилась к нему и ударила бы его по лицу за эту низость».

Бледные щеки Анны Григорьевны заливает при этих словах румянец негодования, глаза загораются молодым огнем, голос звенит от возмущения и обиды. В эту минуту из-за ее благообразного облика милой старушки явственно выступает образ молодой женщины, по известному портрету-заметке Виктора Боброва на полях лучшего гравюрного изображения Достоевского. Тот же пристальный горящий взгляд вспыхивает под четко очерченными бровями.

— «Я решила тогда не выступать с опровержениями в печати. Но ответ Страхову я даю в моих „Воспоминаниях“ — книге, которая увидит свет только после моей смерти. Она объяснит многое в личности моего покойного мужа. Мне хотелось бы повторять всем то, что я ответила Льву Толстому на его вопрос: „Какой человек был Достоевский“? — „Это был, — ответила я, — самый добрый, самый нежный, самый умный и великодушный человек, каких я когда-либо знала…“ И недавно мне пришлось повторить это в совершенно других обстоятельствах».

И Анна Григорьевна с улыбкой передает эпизод, которому, видимо, придает значение.

— «Вы знаете, что в Мариинском театре готовятся теперь к постановке оперы молодого композитора Сергея Прокофьева на сюжет „Игрока“ Достоевского. Композитор не осведомился об авторских правах нашей семьи, и нам пришлось заявить об этом. Дело уладилось. Но в прошлое воскресенье Прокофьев нанес мне визит, чтобы лично загладить ошибку. Он привез мне партитуру своей оперы с авторским посвящением. В обмен он попросил меня написать что-либо в его альбом. Напрасно я отказывалась, пришлось уступить его настояниям. Но когда я уже взялась за перо, молодой музыкант заявил мне: „Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце“. И знаете, что я написала?»