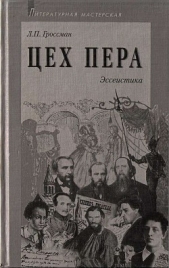

Цех пера. Эссеистика

Цех пера. Эссеистика читать книгу онлайн

Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Таков вывод его долголетних раздумий о Европе. Западный мир — кладбище, но все великие имена его прошлой истории высечены на плитах его гробниц. К ним Достоевский относится с прежним благоговением, на их урны он не перестает плести венки.

Кто же эти дорогие покойники?

Это все кумиры его ранних чтений. Это прежде всего великие поэты Ренессанса и его непосредственные предтечи: Шекспир, которого он благоговейно поминает в «Бесах» за его бессмертную хронику «Генриха IV» и перед которым он преклоняется на своих последних страницах за «неисследимую глубину» его мировых типов человека арийского племени; Данте, именем которого Иван Карамазов определяет высокую художественную ценность русских народных легенд: Сервантес, вдохновляющий его на создание русского «рыцаря бедного», князя Мышкина, тем бессмертным философским романом, который Достоевский считает величайшей и самой грустной из книг, созданных человеческим гением.

Это затем великие писатели семнадцатого столетия. Это Паскаль, которого Достоевский читал уже в инженерном училище, вспоминает в «Бесах» и в тоне которого написано знаменитое заключение пушкинской речи. Это французские трагики, восхищавшие его в молодости. Правда, теперь он их находит иногда немного «парфюмированными», но все же Расин — «великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами, мистер Астлей!»

Это, наконец, мировые классики восемнадцатого века. Перечитанные им за границей Вольтер и Дидро углубляют скептическую струю его последних произведений и подготовляют в его религиозной философии горючий материал для взрывов карамазовского бунта. Рядом с ними «великий Гете»; Достоевский зачитывается его «Торквато Тассо» до запоминания наизусть длиннейших монологов трагедии; он пишет в «Дневнике писателя» целую главу о предсмертной молитве Вертера и под знаком «Фауста» вырабатывает план «Братьев Карамазовых».

Но еще сильнее власть над ним Шиллера. Это главный источник его юношеской экзальтации, это поэт, которым Достоевский положительно бредит в школьные годы. Впоследствии, за свои слишком беззаветные восторги, автор «Записок из подполья», никому не прощавший своей любви, мстит творцу «благородного пламенного Дон Карлоса» язвительной иронией своих Свидригайловых и подпольных философов. В их устах имя Шиллера приобретает характер оскорбительной клички, которую они охотно бросают, как дурацкий колпак, в лицо каждого энтузиаста и мечтателя. Но в своем последнем романе он снова благоговейно обнажает голову перед именем поэта, ставшего у нас почти национальным. Устами Дмитрия Карамазова, страстно декламирующего «Гимн радости», Достоевский словно хочет искупить грех своего несправедливого отступничества. В своем предсмертном произведении он словно торопится воздать прощальную хвалу тому поэту, который «в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил…»

И когда в текущей журналистике раздается отрицательный отзыв о Шиллере, Достоевский в сотрудничестве со Страховым дает негодующий отклик. В ответ на замечание газеты Век: «мы не очень высоко ставим Шиллера», редакция Времени анонимно помещает полемическую «Заметку на одну газетную строчку» с пушкинским эпиграфом:

Поговорим о бурных днях Кавказа,

О Шиллере, о славе, о любви.

Вот как журнал Достоевского отпарировал удар, нанесенный величию творца «Дон Карлоса»:

«Век заговорил о Шиллере по поводу издания г. Гербеля. Это издание должно было привести ему на память, что Шиллер принадлежит к главным любимцам нашей молодой литературы и нашей читающей публики, что без этого и издание Гербеля было бы невозможно. Но, очевидно, на эту любовь наших читающих и пишущих людей к Шиллеру, любовь, идущую от Жуковского и продолжающуюся до наших дней, Век смотрит неблагосклонно.

Между тем, если на литературу смотреть с уважением, то дело явится совсем в другом свете. Мы должны особенно ценить Шиллера, потому что ему было дано не только быть великим всемирным поэтом, но, сверх того, быть нашим поэтом. Поэзия Шиллера доступнее сердцу, чем поэзия Гете и Байрона, и в этом его заслуга; от этого ему многим обязана и русская литература.

Вообще многие поэты и романисты Запада являются перед судом нашей критики в каком-то двусмысленном свете. Не говоря уже о Шиллере, вспомним, напр., Бальзака, Виктора Гюго, Фредерика Сулье, Сю и многих других, о которых наша критика, начиная с сороковых годов, отзывалась чрезвычайно свысока. Перед ними был виноват отчасти Белинский. Они не приходились под мерку нашей слишком уж реальной критики того времени. Если сам Байрон избежал жестокого приговора, то этим он обязан, во-первых, Пушкину, а во-вторых, протесту, который вырывался из каждого стиха его. А то и его бы мы развенчали. Он-то уж никак не подходил под мерку»[19].

Байрона Достоевский относит к героическому периоду творчества Европы, как и других своих ближайших предшественников, в лице Гофмана или Вальтер Скотта. Уже к концу жизни он признает байронизм великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества. К тому же славному прошлому он относит и все поколение своих старших современников, частью закончивших к 70-м годам свою деятельность, как Бальзак и Диккенс, или все еще здравствующих, как Жорж Санд и Гюго. Их он относит целиком, со всеми последними произведениями к угасшей творческой душе Запада.

Он и в эту эпоху преклоняется перед «великим христианином» Диккенсом, он по-прежнему чтит создателей нового французского романа. Путешествуя по Европе, он с увлечением прочитывает «великую вещь» — Несчастных Гюго. В флорентийской читальне русских газет он случайно находит собрания сочинений Бальзака и Жорж Санд. И вот весь интерес к политической современности и текущей литературной работе забыт над старыми романами великого духовидца Человеческой комедии и «ясновидящей предчувственницы» будущего всеобщего счастья…

В обширной книжной культуре Достоевского европейским писателям от Данте до Бальзака принадлежит не менее крупная роль, чем всем великим именам его родной литературы.

VI

Но чтениями не ограничивалось отношение Достоевского к европейскому творчеству. Прошлое западного искусства во всех его проявлениях никогда не переставало привлекать и волновать его.

Он знает и любит европейскую живопись. Он бродил по музеям, соборам и часовням, внимательно всматриваясь в картины, иконы, витражи и фрески. Он наметил себе любимые шедевры в этих светлых галереях и полутемных притворах и научился прекрасно разбираться в старинных школах.

Столько разъезжавший по Германии, столько бродивший по немецким музеям, Достоевский не чувствует влечения к темному, больному и жестокому миру ранней германской живописи: его влечет к себе просветленность жизни в творчестве великих итальянцев. В Дрезденской галерее он проходит мимо всех образцов жуткой живописи немецкого Возрождения, чтоб всецело отдаться светлым ощущениям иного искусства. Спаситель не привлекает его на картинах Кранаха и Гольбейна, где Он изображен с зияющими ранами глубокими стигматами, весь покрытый кровавым потом, с плетью и розгами в руках. Ему кажется, что от подобных изображений Христа «у иного еще может вера пропасть», и образ мертвого и разлагающегося Спасителя на картине Гольбейна он помещает в одной из самых мрачных зал убийцы Рогожина.

Все точные изображения мучений святых, которых колесуют или сжигают на кострах, все эти раздробленные члены, раскрытые язвы, искаженные лица, скорченные дикими судорогами тела распятых разбойников и святых вызывают в нем явное отвращение. Он любуется образом Христа на полотнах Тициана или Корреджио, где Богочеловек выступает, как в легенде Ивана Карамазова, благостным, светлым и мирным. Недаром келья старца Зосимы увешана гравюрами с великих итальянских мастеров. Достоевский постоянно искал в европейском искусстве гармонических начал живописи Возрождения.