Почему я стал символистом...

Почему я стал символистом... читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я был художественно не признан в кpyгу друзей, отвергнут редакцией, заказавшей роман, с недописанной половиной, которую отчаивался дописать, и я был человечески заподозрен в «Мусагете», кроме тoго: я был без денег.

Ко всем крахам присоединялась боязнь другого краха: краха романа, которого в атмосфере такого непонимания и подозрения написать невозможно.

Эта мысль о дописании романа с сознанием, что не я бросил «Мусагет», а «Мусагет» меня бросил и что только в полном одиночестве я могу справиться и с мыслями и просто с трудом, от которого зависит мое материальное бытие, эту мысль обусловило не только мое бегство из Москвы и «Мусагета», но и бегство с «вырывом»; мне ставились все препятствия к отъезду и не обещали облегчений в случае неотъезда: понятно, что мой панический вырыв в Бельгию и жесты этого вырыва, напоминающие агонию, были борьбой и за элементарную свободу, и за верность идеологии, и за «художника» во мне; в Москве он уподобился растению, не только не поливаемому влагой, но, наоборот, поливаемому едкими кислотами.

Я бежал.

Случилась старая сказка:

как и в 1904, как и в 1906 годах.

9

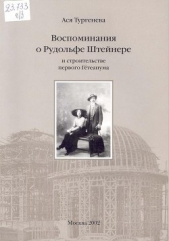

В апреле мае 1912 года события внутренней жизни неожиданно приводят меня к личной встрече с Р. Штейнером; но эта встреча ведет к моему присоединению к «Делу» Штейнера, в котором для меня проясняется следующий этап моего же пути; после «Эмблематики», несовершенного сколка к мне ясной теории, установка которой аналитическая, меня должны были заинтересовать вопросы диалектики; диалектика выход из аналитики, которая статическая схема, нуждающаяся в динамике; и этой динамической диалектикой является для меня антропософия, ставящая удар на проблемы культуры мысли в самосознании; и уже из самосознания выводящей диалектику состояний сознания, спаивающей в конкретный плюро-дуо-монизм природу и культуру; внутренние же мотивы приближения к Штейнеру определились всем строем исканий «пути» с 1909 года (а отсюда и опытного руководителя); после «краха» с Минцловой искание руководства в сферах, указанных Минцловой, пресеклось, а «препоны», стоявшие между моим подходом к Штейнеру, пали; они заключались в одностороннем и предвзятом недоверии к христологии Штейнера; подход к христианским курсам и лекция «Христос и двадцатый век» сняли недоразумение в трактовании мной (сквозь призму Минцловой) христианских воззрений Штейнера.

Путь от «Символизма» к антропософии для меня оказался продолжением пути, уже мной намеченного в «Эмблематике», а удивительные указания Штейнера мне над установкой методов внутренней работы и постоянная возможность общения на почве этой работы естественно ввели меня в коллектив личных учеников Штейнера; вступление в «Антропософское общество» было лишь внешним оформлением давно назревшего внутреннего факта; человек, еще в 1907 году кончающий статью «Ницше» цитатой из Безант о «высшем сознании» и на протяжении пяти лет упорно думающий и читающий литературу на эти темы, должен был в 1912 году оказаться в рядах людей, сгруппированных вокруг Штейнера. Никакого зигзага в пути не произошло.

С той поры особенно осязаю тесный знак равенства между моей стародавнею сферой Символа и сферой Христа, вторично грядущего в новую культуру (для меня символизма, для Штейнера антропософии); в циклах Штейнера я имею гнозис о Христе, впервые удовлетворяющий и познавательно, и опытно (т. е. в согласии с опытом моих переживаний эпохи «Симфоний»). Напомню: испорченный мной в эпоху мрачных 19061907 годов «старый» текст 4-й «симфонии» (написанный в 1902 году, искалеченный в 1906 году в «Кубок Метелей») переполнен фразами «Пора мне в этот старый мир… Я несу парчовые ризы всех вещей». Или: «Гряди, жнец, гряди… „Скажи: Я с вами“… Се жених грядет жатвою…» Еще в 1902 году в этих фразах для меня ритм пришествия сферы Символа, или Христа. В 1912 году мне вполне ясен гнозис переживаний этого рода в циклах Рудольфа Штейнера, не говоря уже о том, что аналитически подымаемые «Эмблематикой» стародавние темы многогранности, комплексности, символизаций, диалектически мне вскрыты в антропософии; а трехчленность в идее сфер Символ символизм = символизация, полифонно устанавливаемый в контрапункте методических триад (теза антитеза синтез, форма содержание эмблема символизации), находит свою диалектическую конкретизацию в контрапункте «7», где 1, 2, 3 суть абстрактно представимые теза, антитеза, синтез; неповторимое «4» целое их в культуре индивидуального комплекса, а 5, 6, 7 суть синтез, антитеза, теза в символе целого; так семирядность являет собой триаду (1, 2, 3), развернутую в ширящуюся спираль, в которой «1» (тезы) уже 1 —2 —3, «2» (антитезы) —4, а 5 — 6 — 7 (синтеза) «3»; но и эта тенденция к расширению любого треугольника схемы моей пирамиды эмблем в «Эмблематике» имела свою отметку в тенденции рассматривать треугольник высшего порядка, как сложенный из «4» треугольников, где

изучался в

(см. «Эмблематику»); закон разверта, или диалектика изменения смысла в триаде от взятия ее в комплексе четырехзначной триадности, и есть ритм антропософской семерки, как бы силящейся сочетать «троицу» с пифагорейским «четыре» в проблему седмиричности (3 + 4 = 7).

Намек, здесь ставимый мною, конкретно изучался всесторонне на протяжении 16 лет (с 1912 до 1928-го); но и в 12-м году он был мне непосредственно ясен, как намек на возможность развертывания «Эмблематики смысла» в культуре антропософии.

Это ясное и более чем понятное согласие себя с собой (символиста с антропософом) оказывалось для всех непонятным; надо было иметь минимум здравого смысла в усвоении моего идейно-морального облика всей линии лет и минимум здравого смысла в усвоении антропософии (хотя бы из критицизма), чтобы не поднимать, с одной стороны, воплей о моем ренегатстве как символиста и, с другой не поднимать дотошно-сентиментального стиля нравоучений мне, что, мол, пора наконец отказаться от познавательных заблуждений «Андрея Белого» и с полным отказом от свободомыслия пассивно воспринимать основы «сверх-человеческой» мудрости Рудольфа Штейнера; последние указания тотчас же поднялись из антропософского лагеря, весьма затрудняя мне и без того трудное положение лавировать между антропософской «догматикой» и «догматикой» антропософобии; с тою и этой «догматикой» для меня все было кончено в стародавние времена, когда я выдвигал старый лозунг «критицизм плюс символизм», так что я не понимал, ради чего я должен был каяться перед антропософами и антиантропософами.

Между тем к этому моменту покаяния меня возвращало письмо Метнера в Брюссель, воспринятое как грубый удар кулаком в спину после моего «бегства» от его московских придирок; к этому же моменту меня возвращали сухоназидательные, как бы подозревающие в чем-то письма «орфеиков», из которых двое были… антропософами.

К ярчайшему моменту радости встречи со Штейнером присоединялся горчайший момент иррационально неприятного отношения ко мне всех из Москвы за что? За то, что я 1) усиленно строчил статью в «Труды и дни» о символизме, который выдумал от меня защитить мало что в символизме усвоивший Метнер, 2) что я в то же время усиленно писал «Петербург», который упрекавшие меня в погибели люди поздней встретили как лучшее мое произведение, 3) что я, кроме того, внимательнейше изучал антропософскую литературу, а потом и посещал лекции Штейнера, отдаваясь упорной медитативной работе, за которую не раз получал яркое одобрение от самого Штейнера.