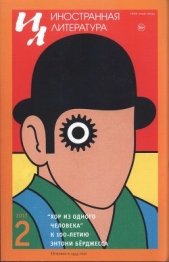

Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса

Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса читать книгу онлайн

Во вступительной заметке «В тени „Заводного апельсина“» составитель специального номера, критик и филолог Николай Мельников пишет, среди прочего, что предлагаемые вниманию читателя роман «Право на ответ» и рассказ «Встреча в Вальядолиде» по своим художественным достоинствам не уступают знаменитому «Заводному апельсину», снискавшему автору мировую известность благодаря экранизации, и что Энтони Бёрджесс (1917–1993), «из тех писателей, кто проигрывает в „Полном собрании сочинений“ и выигрывает в „Избранном“…», «ИЛ» надеется внести свою скромную лепту в русское избранное выдающегося английского писателя. Итак, роман «Право на ответ» (1960) в переводе Елены Калявиной. Главный герой — повидавший виды средний руки бизнесмен, бывающий на родине, в провинциальном английском городке, лишь от случая к случаю. В очередной такой приезд герой становится свидетелем, а постепенно и участником трагикомических событий, замешанных на игре в адюльтер, в которую поначалу вовлечены две супружеские пары. Роман написан с юмором, самым непринужденным: «За месяц моего отсутствия отец состарился больше, чем на месяц…» В рассказе «Встреча в Вальядолиде» описывается вымышленное знакомство Сервантеса с Шекспиром, оказавшимся в Испании с театральной труппой, чьи гастроли были приурочены к заключению мирного договора между Британией и Испанией. Перевод А. Авербуха. Два гения были современниками, и желание познакомить их, хотя бы и спустя 400 лет вполне понятно. Вот, например, несколько строк из стихотворения В. Набокова «Шекспир»: …Мне охота воображать, что, может быть, смешной и ласковый создатель Дон Кихота беседовал с тобою — невзначай… В рубрике «Документальная проза» — фрагмент автобиографии Энтони Бёрджесса «Твое время прошло» в переводе Валерии Бернацкой. Этой исповеди веришь, не только потому, что автор признается в слабостях, которые принято скрывать, но и потому что на каждой странице воспоминаний — работа, работа, работа, а праздность, кажется, перекочевала на страницы многочисленных сочинений писателя. Впрочем, описана и короткая туристическая поездка с женой в СССР, и впечатления Энтони Бёрджесса от нашего отечества, как говорится, суровы, но справедливы. В рубрике «Статьи, эссе» перед нами Э. Бёрджесс-эссеист. В очерке «Успех» (перевод Виктора Голышева) писатель строго судит успех вообще и собственный в частности: «Успех — это подобие смертного приговора», «… успех вызывает депрессию», «Если что и открыл мне успех — то размеры моей неудачи». Так же любопытны по мысли и языку эссе «Британский характер» (перевод В. Голышева) и приуроченная к круглой дате со дня смерти статьи английского классика статья «Джеймс Джойс: пятьдесят лет спустя» (перевод Анны Курт). Рубрика «Интервью». «Исследуя закоулки сознания» — так называется большое, содержательное и немного сердитое интервью Энтони Бёрджесса Джону Каллинэну в переводе Светланы Силаковой. Вот несколько цитат из него, чтобы дать представление о тональности монолога: «Писал я много, потому что платили мне мало»; «Приемы Джойса невозможно применять, не будучи Джойсом. Техника неотделима от материала»; «Все мои романы… задуманы, можно сказать, как серьезные развлечения…»; «Литература ищет правду, а правда и добродетель — разные вещи»; «Все, что мы можем делать — это беспрерывно досаждать своему правительству… взять недоверчивость за обычай». И, наконец: «…если бы у меня завелось достаточно денег, я на следующий же день бросил бы литературу». В рубрике «Писатель в зеркале критики» — хвалебные и бранные отклики видных английских и американских авторов на сочинения Энтони Бёрджесса. Гренвилл Хикс, Питер Акройд, Мартин Эмис, Пол Теру, Анатоль Бруайар в переводе Николая Мельникова, и Гор Видал в переводе Валерии Бернацкой. А в заключение номера — «Среди книг с Энтони Бёрджессом». Три рецензии: на роман Джона Барта «Козлоюноша», на монографию Эндрю Филда «Набоков: его жизнь в искусстве» и на роман Уильяма Берроуза «Города красной ночи». Перевод Анны Курт.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— Заслуживает ли Набоков места в высшей лиге, рядом с Джойсом?

— Он не останется в истории среди величайших имен. Он недостоин расстегивать крючки на ботинках Джойса.

— Появились ли в последнее время какие-то молодые писатели, которым, на ваш взгляд, суждено стать великими?

— В Англии ни одного не могу припомнить. А с американскими писателями беда — они умирают раньше, чем становятся великими: Натанаэль Уэст, Скотт Фицджеральд и т. п. Мейлер станет великим автором автобиографии. Эллисон[219] будет великим, если только станет писать побольше. Слишком много homines unius libri[220] типа Хеллера.

— Как бы то ни было, американские писатели определенно склонны сгорать рано. Как вы думаете, одна книга — это слишком мало для того, чтобы писатель заслужил звание «великого»?

— Человек может написать одну великую книгу, но великим писателем это его не сделает — он будет лишь автором одной великой книги. «Путь всякой плоти» Сэмюэля Батлера — великий роман, но Батлера никто не называет великим романистом. Думаю, чтобы стать великим романистом, писатель должен очень широко брать и очень далеко углубляться.

— Есть ли у Фицджеральда хоть один великий роман?

Я не считаю книги Фицджеральда великими: стиль чересчур заемно-романтический, намного меньше той любопытной свежести взгляда, которую находишь у Хемингуэя… Хемингуэй — великий романист, по-моему, но он так и не написал ни одного великого романа (а вот великую повесть написал). Мне кажется, Америке нравится, когда ее творческие люди умирают молодыми, во искупление грехов меркантильной Америки. Англичане препоручают безвременную смерть кельтам типа Дилана Томаса и Биэна[221]. Но я не могу понять этих американских творческих кризисов — например, у Эллисона или Сэлинджера, — разве что подоплека в том, что человек, испытывающий кризис, не имеет финансовой необходимости писать книги (а у английского писателя такая необходимость обычно присутствует, он не может рассчитывать на гранты или жилье при университетах) и, следовательно, может позволить себе роскошь опасаться, что критики разругают его новую вещь, сочтя, что она уступает предыдущей (или первой). Когда американские писатели пребывают «в творческом кризисе», они много пьют, и опьянение — этот, в некотором роде, суррогат искусства — усугубляет кризис. Я же предпочитаю, особенно с тех пор, как умерла от цирроза печени моя первая жена (а она пила меньше меня), выпивать по маленькой. Но я много курю, а это, наверно, хуже, чем пять мартини в день.

— Вы хвалили Дефо как романиста и как профессионального журналиста, вы также восхищаетесь Стерном как писателем. Чем вас особенно притягивают эти писатели XVIII века?

— Дефо я восхищаюсь за его усердный труд. А Стерном — за то, что он сделал все, что сейчас столь неумело пытаются делать французы. Проза XVIII века отличается колоссальной живостью и размахом. Но только не Филдинг. Он сентиментален, слишком склонен к хитроумным затеям. Стерн и Свифт (Джойс говорил, что им следовало бы поменяться фамилиями[222]) — вот у кого всю жизнь можно учиться технике.

— Кстати, о французах: ваши озорные «романы идей», как правило, принадлежат скорее к французской традиции, чем к какой-то другой. Может быть, именно это помешало им получить широкую известность в Англии и Америке?

— На самом деле, если говорить об интеллектуальной стороне, мои романы пронизаны средневековым католицизмом, а сегодня людям ничего такого не хочется. Боже упаси мои романы от «французскости». Если их не читают, то потому, что лексика слишком богата, а люди не любят лазить в словарь при чтении какого-то там романа. В любом случае, мне на это наплевать.

— Эта сосредоточенность на католицизме отчасти объясняет тот факт, что ваши романы часто сравнивают с романами Ивлина Во. И все же вы говорили, что вам не импонируют аристократические представления Во о католицизме. А чем вам нравится его творчество?

— Во пишет смешно, Во пишет изящно, Во пишет лаконично. Его католицизм, который я презираю, поскольку все урожденные католики презирают обращенных, — та из его черт, которая значит для меня меньше всего. Собственно, она портит его «Меч почета».

— В этом (а также в сентиментальности) часто обвиняют «Возвращение в Брайдсхед», но «Меч почета» часто называют лучшим из англоязычных романов о Второй мировой войне. В каком смысле католицизм Во (или Гая Краучбека) делает роман слабее?

— Католицизм Краучбека делает «Меч почета» слабее в том смысле, что придает ему узко конфессиональный характер… Я хочу сказать, мы узнаем, как Краучбек смотрит на войну с точки зрения морали, а этого недостаточно: нам нужно нечто глубинное, лежащее под религией. В наши времена основывать роман на католическом богословии — слабость, поскольку это значит, что все вопросы решены заранее и автору не приходится заново размышлять над ними. Слабость «Сути дела» Грина — производное от интереса автора к богословию: страдания героя — страдания богословские, вне узких рамок католицизма они утрачивают легитимную силу. Когда я проходил Во и Грина со студентами-мусульманами в Малайе, они обычно посмеивались. Спрашивали: а почему этот мужчина не может иметь двух жен, если ему так хочется? Что такого в том, что ты съел кусочек хлеба, полученный от священника, а сам спишь с женщиной, на которой не женат? И тому подобное. Над трагическими героями греков и елизаветинцев они никогда не смеялись.

— Значит, разница между католицизмом у урожденных и обращенных католиков так существенно влияет на творчество писателя, что вы предпочитаете Грэму Грину кого-нибудь типа Франсуа Мориака?

— Англичане, принимающие католицизм, обычно заворожены его волшебным шармом и даже ищут в нем больше шарма, чем он содержит на самом деле — так Во грезил о старой английской католической аристократии или Грин был заинтригован грехом в каком-то крайне отвлеченном смысле. Хотел бы я, чтобы Мориак как писатель нравился мне больше. На деле я предпочитаю обращенных католиков, потому что они лучше пишут. При чтении Грина я вообще-то пытаюсь забыть, что он католик. И, по-моему, он тоже теперь пытается об этом забыть. «Комедианты» стали чем-то вроде философской поворотной точки. «Путешествия с моей тетушкой» очаровательно свободны от какой-либо морали, кроме упоительной морали шиворот-навыворот.

— В эссе об Ивлине Во вы упомянули, что «в каждом английском католике притаился в засаде пуританин» [223] . Замечаете ли вы это остаточное пуританство, притаившееся в вашем собственном творчестве?

— Оно во мне, конечно, есть. Мы, англичане, относимся к своему католицизму серьезно, а итальянцы и французы — нет, и потому мы серьезно относимся к греху, одержимо. Мы всей душой впитали идею ада (а это, пожалуй, ярко выраженное североевропейское понятие) и думаем о нем в момент прелюбодеяния. Во мне столько пуританства, что, когда я описываю поцелуй, я невольно заливаюсь краской.

— Существуют ли какие-то языковые ограничения, которые, на ваш взгляд, должен соблюдать литератор при описании щекотливых тем?

— В художественных произведениях я неохотно описываю амурные подробности, наверно, потому, что так высоко ценю плотскую любовь, что не хочу посвящать посторонних в ее секреты. Ведь, как-никак, когда мы описываем совокупление, мы описываем свой собственный опыт. Мне нравится, когда частная жизнь остается частной. Думаю, другие писатели пусть делают то, что умеют, и, если они могут, не засмущавшись, потратить — как одна девушка, моя американская студентка, — десять страниц на акт фелляции, что ж, пожелаю им удачи. Но я полагаю, что изобретательный обход табу может доставить большее эстетическое удовольствие, чем так называемая полная вседозволенность. Когда я писал мой первый роман об Эндерби, пришлось заставить моего героя говорить «Вали отсюда»[224], поскольку «отъе…сь от меня» тогда было неприемлемо. Ко второй книге обстановка изменилась, и Эндерби получил свободу говорить «отъе…сь». Меня это не устроило. Слишком уж просто. Он по-прежнему говорил «Отвалите» в то время, как другие отвечали «Сам вали в задницу»[225]. Компромисс. Однако в атмосфере табу литература расцветает; собственно, искусство вообще расцветает при столкновении с техническими трудностями.