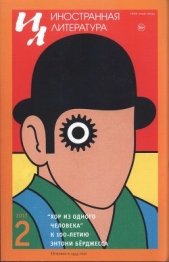

Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса

Хор из одного человека. К 100-летию Энтони Бёрджесса читать книгу онлайн

Во вступительной заметке «В тени „Заводного апельсина“» составитель специального номера, критик и филолог Николай Мельников пишет, среди прочего, что предлагаемые вниманию читателя роман «Право на ответ» и рассказ «Встреча в Вальядолиде» по своим художественным достоинствам не уступают знаменитому «Заводному апельсину», снискавшему автору мировую известность благодаря экранизации, и что Энтони Бёрджесс (1917–1993), «из тех писателей, кто проигрывает в „Полном собрании сочинений“ и выигрывает в „Избранном“…», «ИЛ» надеется внести свою скромную лепту в русское избранное выдающегося английского писателя. Итак, роман «Право на ответ» (1960) в переводе Елены Калявиной. Главный герой — повидавший виды средний руки бизнесмен, бывающий на родине, в провинциальном английском городке, лишь от случая к случаю. В очередной такой приезд герой становится свидетелем, а постепенно и участником трагикомических событий, замешанных на игре в адюльтер, в которую поначалу вовлечены две супружеские пары. Роман написан с юмором, самым непринужденным: «За месяц моего отсутствия отец состарился больше, чем на месяц…» В рассказе «Встреча в Вальядолиде» описывается вымышленное знакомство Сервантеса с Шекспиром, оказавшимся в Испании с театральной труппой, чьи гастроли были приурочены к заключению мирного договора между Британией и Испанией. Перевод А. Авербуха. Два гения были современниками, и желание познакомить их, хотя бы и спустя 400 лет вполне понятно. Вот, например, несколько строк из стихотворения В. Набокова «Шекспир»: …Мне охота воображать, что, может быть, смешной и ласковый создатель Дон Кихота беседовал с тобою — невзначай… В рубрике «Документальная проза» — фрагмент автобиографии Энтони Бёрджесса «Твое время прошло» в переводе Валерии Бернацкой. Этой исповеди веришь, не только потому, что автор признается в слабостях, которые принято скрывать, но и потому что на каждой странице воспоминаний — работа, работа, работа, а праздность, кажется, перекочевала на страницы многочисленных сочинений писателя. Впрочем, описана и короткая туристическая поездка с женой в СССР, и впечатления Энтони Бёрджесса от нашего отечества, как говорится, суровы, но справедливы. В рубрике «Статьи, эссе» перед нами Э. Бёрджесс-эссеист. В очерке «Успех» (перевод Виктора Голышева) писатель строго судит успех вообще и собственный в частности: «Успех — это подобие смертного приговора», «… успех вызывает депрессию», «Если что и открыл мне успех — то размеры моей неудачи». Так же любопытны по мысли и языку эссе «Британский характер» (перевод В. Голышева) и приуроченная к круглой дате со дня смерти статьи английского классика статья «Джеймс Джойс: пятьдесят лет спустя» (перевод Анны Курт). Рубрика «Интервью». «Исследуя закоулки сознания» — так называется большое, содержательное и немного сердитое интервью Энтони Бёрджесса Джону Каллинэну в переводе Светланы Силаковой. Вот несколько цитат из него, чтобы дать представление о тональности монолога: «Писал я много, потому что платили мне мало»; «Приемы Джойса невозможно применять, не будучи Джойсом. Техника неотделима от материала»; «Все мои романы… задуманы, можно сказать, как серьезные развлечения…»; «Литература ищет правду, а правда и добродетель — разные вещи»; «Все, что мы можем делать — это беспрерывно досаждать своему правительству… взять недоверчивость за обычай». И, наконец: «…если бы у меня завелось достаточно денег, я на следующий же день бросил бы литературу». В рубрике «Писатель в зеркале критики» — хвалебные и бранные отклики видных английских и американских авторов на сочинения Энтони Бёрджесса. Гренвилл Хикс, Питер Акройд, Мартин Эмис, Пол Теру, Анатоль Бруайар в переводе Николая Мельникова, и Гор Видал в переводе Валерии Бернацкой. А в заключение номера — «Среди книг с Энтони Бёрджессом». Три рецензии: на роман Джона Барта «Козлоюноша», на монографию Эндрю Филда «Набоков: его жизнь в искусстве» и на роман Уильяма Берроуза «Города красной ночи». Перевод Анны Курт.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Э. Б.

Княжество Монако, 1990

* * *

Вздохнув, я заправил лист в пишущую машинку. «Пожалуй, начну», — сказал я. Так и сделал. После того как объявили, что жить мне осталось меньше года, я решил стать профессиональным писателем.

Был январь 1960 года, по всем прогнозам мне предстояло уйти из жизни в листопад, так что еще оставались зима, весна и лето. Но, чувствуя себя хорошо, я не относился серьезно к вынесенному мне смертному приговору. После долгой расслабленной жизни в тропиках нас с Линн стимулировал холодный ветер с Ла-Манша. Холод в Хоуве обострял аппетит, тем более что теперь не было нужды жевать тухлятину из сингапурских холодильников и экзотические клубни на рынках Брунея. Англичане, не покидающие свой остров, даже не представляют, какие они счастливцы. Мы ели рагу из свежей говядины, жареных уток и цыплят, молодую фасоль, цветную капусту и картофель из Джерси. В цветочных магазинах появились нарциссы с островов Сцилли[121]. Англия казалась нам чуть ли не раем. Но британское государство высунуло все-таки свой раздвоенный язычок.

В госдепартаментах знали о моем местонахождении. Меня вызвали в отдел местного Национального социального страхования и спросили, как я отношусь к тому, чтобы еженедельно наклеивать марки на открытки. Я ответил, что вряд ли стоит такое занятие включать в государственную программу: эта работа не окупит мои похороны. На что я живу? Я умираю на припрятанные малазийские доллары, которые инвестирую в британские ценные бумаги. И активно сочиняю, чтобы оставить гонорары и проценты с них моей будущей вдове. Когда на меня наехала налоговая служба, они не нашли ничего, на что можно было наложить лапу. Моя скорая смерть не вызывала никаких чувств у официальных органов. Она была интересна только тем, кто имел дело со статистикой. Мы с Линн привыкли считать равнодушие обычной чертой колониальных чиновников, забыв, что на родине дела обстоят не лучше.

Проблемы были и с манерами. Я заготовил небольшую речь, которую собирался произнести перед женщиной с выступающим подбородком, хозяйкой табачной лавки за углом, где я покупал и газеты. «Мадам, последние три (шесть или девять) месяцев я прихожу сюда каждое утро и покупаю „Таймс“ для себя, „Дейли миррор“ для жены и восемьдесят сигарет „Плейерс“ — для нас обоих. Каждый раз, подходя к прилавку, я непременно здороваюсь, а уходя — прощаюсь. Еще я говорю „пожалуйста“ и „спасибо“ и делаю любезные замечания о состоянии погоды. От вас же, с вашим бесценным подбородком, я ни разу не получил вразумительной и эмоциональной ответной реакции. Такое впечатление, что в лавке хозяйничают отъявленные трапписты»[122]. Предполагалось, что это будет прощальная речь при отъезде из Хоува, но она так и не была произнесена. У зеленщика мое приветствие встречалось кивком, который заключал в себе вопрос: что я собираюсь купить? Возможно, в повсеместном нежелании произносить «доброе утро» было нечто апотропеическое, обрядовое, отвращающее беду: скажешь «доброе утро», а оно окажется совсем не добрым. Должно быть, правы продавцы авиабилетов, которые во всем остальном достаточно дружелюбны:

— Доброе утро!

— Привет!

— Доброе утро!

— Безусловно!

— Доброе утро!

— Похоже на то!

Мы долго жили в краю, где необразованные местные жители щедро пересыпали свою речь вежливыми, услужливыми словами, рьяно кланялись и прикладывали руки к сердцу. А здесь ледяной холод и окружение из множества людей с серовато-коричневой кожей, по выражению Э. М. Форстера[123]. Все равно что находиться в продуваемой всеми ветрами палате с прокаженными. Подобно многим репатриантам с Востока, нам стало казаться, что наше тропическое прошлое — единственная реальность. Надвигалась опасность превратиться в типичных — для поживших в колониях — зануд и эксцентричных чудаков. В зимние холода я надевал костюм поверх пижамы: в этих случаях Линн тащила меня в недорогой магазин мужской одежды. Мы много пили, будто, как и раньше, изнемогали от духоты под потолочным вентилятором. Мне, если я и правда умирал, было все равно. Но — не Линн, которая ежедневно поглощала две бутылки белого вина и пинту джина.

Я делал успехи, постигая труд профессионального писателя, — пусть и на короткое оставшееся время. Говоря «профессионального», я не имею в виду высокий уровень задач и достижений: это просто означало, как, собственно, и теперь, постижение ремесла с тем, чтобы иметь возможность заплатить за жилье и выпивку. Оставляю миф о вдохновении и муках творчества любителям. Профессиональный труд требует дисциплины, что в моем случае равнялось написанию двух тысяч слов в день, включая уик-энды. Я вычислил: если начать писать рано утром, дневную норму можно выполнить до открытия пабов. Если я все же запаздывал, то тогда в приподнятом настроении садился за работу ночью и ретиво стучал по клавишам, пока соседи не начинали барабанить в стену. Две тысячи слов в день давали в год семьсот тридцать тысяч. Увеличив скорость, можно было без особого труда достичь миллиона. А это — десять романов по сто тысяч слов каждый. Такой бухгалтерский подход к сочинительству, естественно, нельзя одобрить. Но, учитывая похмелья, семейные ссоры, творческое бессилие, вызванное погодой, походы по магазинам, вызовы к государственным чиновникам и просто периоды депрессии, у меня не получилось написать больше пяти с половиной романов среднего размера за этот мой последний год. И все же такой объем приближался ко всему написанному Э. М. Форстером за его долгую жизнь.

Надо было также выделить время на поиски дома, чтобы жить в нем или умереть. Мне претила мысль встретиться с Творцом в меблированной комнате. Поэтому с приходом весны Линн и я занялись поисками коттеджа в Восточном или Западном Суссексе. Мы планировали также и меблировать его, где бы он ни оказался. Значит, надо было купить по приемлемым ценам и где-то хранить комоды и буфеты в якобинском и псевдокаролинском стиле. Все это стало для меня как бы символом продолжения жизни. И еще обеспечением вдовьего существования. Когда я умру (постепенно «когда» менялось на «если»), Линн сможет угощать джином или белым вином возможных гостей в собственном уединенном и элегантном доме. Ей еще не было сорока, и красота, слегка поблекшая в тропиках, снова к ней возвращалась. А тем временем в одной из наших двух съемных комнат я писал роман под названием «Доктор болен».

Я старался как можно тише стучать по клавишам. Справа от меня несвежие кружевные шторы скрывали заросший сад под тусклым приморским небом. Слева располагалась старенькая тахта, на которой рядом с газовым камином со щелью для шиллингов лежала Линн, читая «Дейли миррор» или дрянной романчик. Она полностью утратила литературный вкус, если он когда-то у нее был, разве что по-прежнему обожала Джейн Остин. Теперь мне вменялось в обязанность таскать для нее всякую макулатуру из публичной библиотеки. Если я возвращался с томиком Генри Джеймса или Энтони Троллопа, книга яростно летела мне в голову. В том, что я не мог серьезно относиться к Джейн Остин, была вина жены — я недолюбливал эту писательницу по ассоциации. Если Линн могла читать всякую дрянь параллельно с ее романами, то, значит, и Остин недалеко ушла. Моим незнанием творчества этой марающей бумагу старой девы Линн пользовалась, чтобы доказать мое литературное невежество. Когда мы бывали под хмельком, она подвергала меня допросу:

— Сколько дочерей было у мистера и миссис Беннет?

— Четыре или пять?

— За кого вышла замуж Эмма?

— За хорошо воспитанного мужчину, привлекательного и богатого? Имя вылетело из головы.

— Какую пьесу ставят в «Мэнсфилд-парке»?

— Что-то из Коцебу, кажется.

Линн никогда не интересовалась тем, что писал я, но некоторые отрывки из моего первого романа «Время тигра» все же попросила прочесть, когда болела. Литературные изыски ее не волновали, ей просто хотелось окунуться в атмосферу нашей малайской жизни.