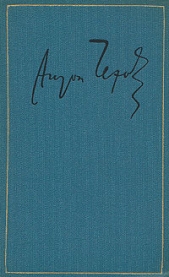

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование читать книгу онлайн

Георгий Иванов - один из лучших русских лирических поэтов XX века. В 1922 г. он покинул Россию, жил и умер во Франции, но его творчество продолжало быть самым тесным образом связано с родиной, с Петербургом. Книга А.Ю.Арьева воссоздает творческую биографию поэта, культурную атмосферу отечественного "серебряного века". Самая объемная из всех до сих пор изданных книг о Георгии Иванове, она привлекает сочетанием всестороннего анализа творчества поэта с демонстрацией неопубликованных и малодоступных архивных материалов о его жизни. В электронную версию книги не вошли т.н. приложения - письма Георгия Иванова разных лет. Они будут доступны читателям позже, отдельно от книги Арьева.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Еще выразительнее картина в следующем за «Розами» сборнике избранных стихов 1937 года «Отплытие на остров Цитеру». Из новых, то есть написанных после «Роз» стихов, включенных в эту книгу, соотношение хорея к ямбу — восемь к двум.

Самое замечательное здесь то, что «поэтом хорея» Георгий Иванов стал только в эмиграции. До той поры он им совсем не был, и ранние его сборники дают такие соотношения: первая книжка 1912 года — четыре хорея к двенадцати ямбам; «Памятник Славы» 1915 года — пять к девятнадцати; «Вереск» 1916-го — шесть к тридцати девяти; в «Садах» же 1922 года и вообще на четыре хореических стихотворения тридцать шесть ямбических…

Добавим, что и в этих немногочисленных случаях хорей преимущественно используется как средство опрощения стиха, для имитации «русского стиля». «…Во всей восточноевропейской силлаботонике хорей ощутимо противостоит ямбу как метр национальный, народный метру заемному и книжному», — пишет М. Л. Гаспаров.

Конечно, и в «Хорошо, что нет Царя…» можно уловить простонародный отзвук (его почувствовал тот же Иваск). Усиливается он и начальной, характерной для фольклора композиционной структурой трехчастного отрицания, смененного мнимым все же, трехчастным утверждением. В практике близких Георгию Иванову поэтов этот прием, кажется, не слишком употребителен. Кроме Мандельштама («Не отвязать неприкрепленной лодки, / Не услыхать в меха обутой тени, / Не побороть в дремучей жизни страха…»), ничего особенно выразительного на ум не приходит. Не злоупотребит им в дальнейшем и сам Георгий Иванов.

Бицилли развивает свою мысль в том направлении, что человеческая речь, все больше отдаляясь «от своей изначальной мусической основы», невольно привносит в плясовую ритмику хорея мотив противоположный радостному переживанию пробуждения к жизни. «Пляска, к которой возвращается поэзия, – пишет Бицилли, — это не та самая пляска, первое пробуждение человека к сознательной жизни в единении с космосом, из которой родилась: это — пляска смерти». И здесь он еще раз подверстывает Георгия Иванова к впечатляющему ряду русских авторов, охваченных мертвящей душу метаморфозой. В новой русской поэзии, по мнению Бицилли, самый яркий пример подобного затухающего ритма представлен в «Светлане» Жуковского. «…Хореическое движение „Светланы", — пишет он,— в сущности — оцепенение, неподвижность, антитеза жизни, – смерть». И тут же добавляет: «Мотив смерти — преобладающий в хореической поэзии Г. Иванова», приводя в качестве «особо-показательного примера» его стихотворение, написанное уже после «Роз», «Жизнь бессмысленную прожил…».

Этот «мотив смерти» извлекается не только — и, может быть, не столько — из содержательной стороны стихов Георгия Иванова. Очевидно, он заложен и в самой их музыке, в этом самом «хорее».

Хорей исчерпал лирический потенциал стихотворца на целых семь лет. И когда — уже после Второй мировой войны — Георгий Иванов как поэт возродился, то в хореическую ересь больше не впадал. Следующие после сборника 1937 года стихи крена в сторону этого размера ни в один из периодов не дают. Хотя одно из первых вновь сочиненных стихотворений, на исходе войны, в 1944 году, — «Отвратительнейший шум на свете…» как раз сохранившаяся в подсознании хореическая инерция.

Четырехстопный хорей стихотворения «Хорошо, что нет Царя…» есть отчаянное развитие еще более значимого для Георгия Иванова, чем Жуковский, Тютчева. Историософская его нагрузка «сумбурным учеником» гения эквивалентна смыслу самого известного из тютчевских образцов этого метра — в стихотворении «Эти бедные селенья, / Эта бедная природа…». Именно к нему «Хорошо, что нет Царя…» является горьким постскриптумом: ни земного царя не осталось, ни небесного… Ничьи благословения не помогли, ничто «землю родную» не уберегло.

6

Затушеванную, неудобную для лирики правду Георгий Иванов возвращает поэзии, сообщая ей «новый трепет». Юрий Терапиано считает, что поэт утверждал его, «несмотря на отрыв от родины». Что неверно: «новый трепет» явственно обозначался благодаря отрыву от родины, хотя и был во многом связан, как исповедовался Николай Бердяев в «Самопознании», с «брезгливым отношением к действительной жизни», характеризовавшим мироощущение людей «серебряного века» в целом, но Георгия Иванова выделявшим даже в этом представительном ряду.

Словечко frisson у русских создателей нового искусства в начале XX века было в ходу. В стихах о «новом трепете» первым обмолвился, кажется, Кузмин — и довольно поздно, в момент катастрофы 1917 года. В стихотворении «Фузий в блюдечке» он написал:

То, что в годы революционной смуты Кузмин, как и Георгии Иванов, лучше различал гору Фузий, чем массив Смольного, понятно. Но выдвинуть само «брезгливое отношение к действительной жизни» как новую лирическую величину (на смену вздохам эоловой арфы и чайному пару) оказалось возможным, только осознав: ничто — в Париже в том числе – помочь поэту не в силах, как тому «несчастному дураку» из ивановского стихотворения, которому и в предсмертный миг ничего не мерещится лучшего, чем «на дверце два русских ноля» (Жестокость иронии здесь усугубляется еще и тем, что к дверце направлен герой Ходасевича. «Несчастный дурак» — это из его лексики; само же стихотворение «Просил, но никто не помог…» в данной редакции отправлено в письме к Берберовой.)

Вопрос о возможности перехода «границы, назначенной поэзии» (Бодлер), — традиционный, но всякий раз поднимаемый заново вопрос.

«Новый трепет», «frisson nouveau», связан с откочевыванием лирики в непоэтические области существования, с понижением канонизированного данной эпохой уровня поэтичности. Само французское слово «frisson» имеет менее элегантные, чем «трепет», эквиваленты: «озноб», «содрогание» и т. п. Обнадеживающий смысл прорыва Георгия Иванова в неведомые области лирической свободы состоит в том, что ему удалось создать «новый трепет», не отступая от культивируемых им норм вкуса и меры, не трансформируя саму по себе поэтику, не покушаясь на какие-нибудь перевороты в области стихотворной просодии.

Ивановский «новый трепет» можно назвать «последним петербургским трепетом», проявившим себя уже в «Садах». Какими бы «турецкими» сюжетами ни полнился этот сборник, какой бы Джон Вудлей, «дитя тумана», ни появлялся в финале, звучит в этом финале истинно петербургский аккорд:

Показательно, что отлученным от «нового трепета» оказывается в «Числах» (парижских литературных сборниках, задуманных и осуществлявшихся при самом живом участии Георгия Иванова) литературный враг поэта Владимир Сирин. Владимир Варшавский в рецензии на его «Подвиг» писал: «…вряд ли ему удастся создать un nouveau frisson».

В «Распаде атома» Георгий Иванов писал о неизбежной границе, которой XX век отделил современное искусство от традиции прошедших веков.

Тревожное открытие поэзии XX века, особенно явственно из русских лириков пережитое и воплощенное поздним Георгием Ивановым, заключается в том, что искусство возникает из расплава худших и тяжелых переживаний с самоочевидностью, ведомой и Баратынскому, и Лермонтову, и Некрасову, но странным образом ими не сформулированной. Современный поэт явственно слышит, как гул «тяжести недоброй» раскатывается в его ушах «божественным глаголом».

Ивановский «новый трепет» сильно отозвался на становлении в русской зарубежной поэзии эстетики «парижской ноты». Ее кредо надежнее, чем из статей главного теоретика Адамовича, можно извлечь из работы неоднократно выделяемого Георгием Ивановым современного ему философа Григория Ландау «Культура слова как культура лжи»: «…Существенным орудием преодоления словесных соблазнов является отрицание словесной красоты, словесной прелести. Надо принять тусклую словесность, надо быть настороже против „красного слова"».