Дорога в Средьземелье

Дорога в Средьземелье читать книгу онлайн

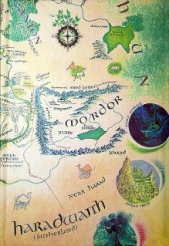

Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.

Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.

Впервые на русском языке.

От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.

Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Точно так все — и довольно странным образом — замаскированы справедливые догадки в ошибочных суждениях, высказанных в другом критическом труде, написанном гораздо позже и называющемся «Риторика нереального» (419). Увы, автор этого труда — Кристина Брук–Роуз — по большей части просто развивает уже знакомую нам немудреную «критику отрицания», приблизительно охарактеризованную уже на первых страницах моей книги. Как и многие другие профессиональные критики, Брук–Роуз испытывает к предмету своего исследования слишком большую неприязнь, чтобы сделать над собой усилие и прочитать рецензируемый текст до конца. Так, она объявляет:

«Властелин Колец», очевидно, закодирован именно способом семиологической компенсации, поскольку мега–текст, насквозь вымышленный и лишенный привычных реалий, постоянно нуждается в пояснениях. Сам текст «гипертрофически» избыточен и изобилует возвратами и повторениями, но, помимо того, к нему добавлены еще и обширные приложения, затрагивающие не только историю и генеалогию, но также языки, на которых изъясняются эльфы, гномы, волшебники и другие, причем эти языки даны в своем филологическом развитии. На первый взгляд кажется, что приложения измышлены ради того, чтобы создать иллюзию «реальности» всех этих сообществ. Но на самом деле они, откровенно говоря, просто–напросто в игровом жанре отображают частный, сугубо профессиональный интерес автора к этой конкретной сфере знаний и не приносят никакой ощутительной пользы самому повествованию, поскольку внутри основного текста все рунические и другие сообщения на вымышленных языках все равно приводятся и в «оригинале», и в «переводе». Даже исторические рассказы и генеалогии автора не спасают. Зато они подарили немало инфантильной радости Толкиновским клубам и Толкиновским обществам, члены которых, очевидно, пишут друг другу письма по–эльфийски» (420).

Большинство из сказанного настолько знакомо, что начинает уже напоминать заученную формулу. Эта формула — продукт деятельности маленького общества критиков, члены которого слишком охотно соглашаются друг с другом, и не в самой меньшей степени по принципу «автоматического хмы» (по выражению Оруэлла). Согласно этим критикам, если в книге идет речь о радости, то эта радость обязательно «инфантильна», а «профессиональный интерес» к филологии ipso facto (421)просто не может не быть «игровым» (422). «Мегатекст», сообщается нам, «насквозь вымышлен и лишен привычных реалий» (тут всеспасительное примечание добавляет, что, даже если у Толкина действительно имелись какие–то источники среди «древнескандинавских и других материалов», эти «материалы» все равно не имеют никакого отношения к непонятной «последней истине», которая, по–видимому, находится в исключительном владении критиков, где на нее, конечно, никто не посягнет (см. опять–таки с. 247, выше). В остальном Брук–Роуз элементарно неправа. Нам остается только предположить, что критик и на этот раз был слишком сердит на автора или чересчур положился на себя, чтобы снизойти до прочтения рецензируемой книги. И вот — что ты будешь делать?! — опять пальцем в небо! Ну, нету у толкиновских волшебников никакого отдельного языка! И еще одна промашка — критикесса имела полное основание рассчитывать на то, что нелюбимые ею «рунические и другие сообщения на вымышленных языках», встречающиеся в тексте, будут заботливо представлены автором «и в «оригинале», и в «переводе», — ведь девяносто девять авторов из ста, несомненно, так и поступили бы, то есть обязательно перевели бы непонятные читателю тексты! — но Толкин (423)оказался как раз тем «сотым», кто этого не сделал. Что же касается слов «даже исторические рассказы и генеалогии автора не спасают», то в них полностью игнорируется «глубина» — то есть именно то, что резче всего отличает прозу Толкина от прозы его многочисленных эпигонов.

И все же, несмотря на все эти несуразности, кое в чем Брук–Роуз права. По ее словам, «Властелин Колец», если рассматривать его как «фэнтэзи», слишком отягощен «гипертрофическим реализмом», изобилует «наивными и случайными вторжениями из области реалистического романа». А что, большинство жанров практикует апартеид? Конечно же, это чепуха. Но, вчитываясь в черновики, видишь, какое искушение представляли для Толкина привычные для реалистического романа клише. Райнер Анвин, юный сын Стэнли Анвина, толкиновского издателя, заметил это уже на весьма ранней стадии. Его отец сообщил Толкину, что, по словам сына, в главах второй и третьей «Властелина Колец» «многовато разговоров и хоббичьей болтовни», отчего эти главы кажутся «немного затянутыми» (424). Толкин ответил; «Придется резать», что и сделал. При этом он не до конца изгнал «хоббичью болтовню», но все же ее осталось куда меньше, чем поначалу. В общем, можно сказать так: Толкин обнаружил, что увязает в болоте мелочной и подчас уж очень неуместной болтовни, и это происходит всегда, когда на первый план выдвигаются хоббиты, при том что хоббиты — безусловно, самые «современные» и «романные» персонажи в книге. Сколько хоббитов отправилось в дорогу вместе с Фродо (которого поначалу звали Бинго), как их звали, из каких они происходили семей? Почему фермер Мэгтот не жаловал Фродо (Бинго)? Как рекомендовал себя Семеняка? Был ли он профессиональным подслушивателем чужих разговоров? Сколько писем написал Гэндальф? Сегодня кажется, что большинство из этих вопросов легко разрешимы, но автору их решение досталось непросто. Промедления, которых так много в тексте черновиков, могут иной раз довести до бешенства, но это говорит лишь о том, как трудно было автору распутывать узел, в который связались у него древность и современность, реализм и фантастика и с которым он в конце концов с таким блеском расправился, приведя этим критиков в неописуемое раздражение. Я должен повторить, что брукроузовские комментарии на книгу Толкина поразили меня главным образом предубежденностью, граничащей с намеренной слепотой. Как и Муир, Брук–Роуз то и дело обрушивает громы и молнии именно на то, чего у Толкина и в заводе нету. Но зато она, как и Муир, проявляет известную прозорливость и видит в тексте то, что Толкин покушался туда ввести, хотя в итоге так и не ввел. Вывод напрашивается сам собой: возможно, Толкин не до конца выкорчевал из текста побеги «мягкосердечия» (Муир) и не слишком искусно замаскировал свою тягу к «гипертрофическому реализму» (Брук–Роуз)? Однако большую часть сорняков автор «Властелина Колец» все же изничтожил и вышел из болезненной схватки с обоими искушениями безусловным победителем. Можно пойти еще дальше и сказать: романиста всегда подстерегает соблазн высосать из пальца концовку, которая отрицала бы логику рассказанной истории, то есть сделать этакий реверанс в сторону популярной сентиментальности или интеллектуальной рационализации. Так наступает общее примирение в последнюю минуту у Диккенса в «Больших ожиданиях», а автор «Сэра Гавэйна и Зеленого Рыцаря» попытался представить все изображенные им в его истории события как шутку (крайне, кстати, неудачную) в адрес Гвиневеры [480]. Толкина тоже томил этот соблазн. Он даже было поддался ему и приписал к «Властелину Колец» эпилог (425), до странности напоминающий финал четвертой серии «Звездных войн» Джорджа Лукаса (раздача медалей, триумф, и, к полному удовлетворению зрителя, все кроткие и смиренные вознаграждены). Но, написав этот эпилог, Толкин его отверг. Значит, творчество для Толкина заключалось не только в вымысле, не только в филологических медитациях и измышлении всяческих фикций в свое оправдание — творческий процесс означал для него также самопознание и самоограничение.