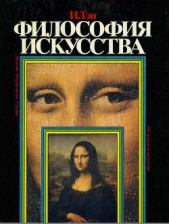

Философия искусства

Философия искусства читать книгу онлайн

Автор этой в свое время одной из самых популярных книг по истории и теории изобразительного искусства выдающийся французский философ и историк Ипполит Тэн (1828—1893) по праву считается классиком мировой искусствоведческой мысли. Впервые она была выпущена в 1880 г. на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864—1869 гг. в парижской Школе изящных искусств. С присущим ему литературным мастерством Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события Древней Греции, Италии и Нидерландов в средние века и в эпоху Возрождения, показано их влияние на развитие культуры. Печатается в переводе А. Н. Чудинова по изданию, выпущенному в Санкт-Петербурге в 1904 г. Имена и фамилии, названия художественных произведений даются в современной транскрипции. Для всех, кто интересуется проблемами теории и истории мирового искусства.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Вокруг Рембрандта стоят не такие гениальные, как он, живописцы, которых называют ’’мелкими фламандцами”: братья ван Остаде, Тенирс, Герард Дау, Адриан Броувер, Ян Стен, Питер де Хох, Терборх, Метсю и многие другие. Действующими лицами у них обыкновенно мещане и простолюдины; они брали их такими, какими видели на рынках и на улице, по домам и харчевням: толстые, зажиточные бургомистры, приличные и флегматичные барыни, школьные учителя в очках, кухарки за стряпней, пузатые трактирщики, подкутившие гуляки, разные увальни, недоростки и пентюхи из лавочек и пригородных мыз, из мастерских и кабаков. Увидев их в своей галерее, Людовик XIV сказал: ’’Убрать отсюда эти хари!” В самом деле, изображаемая ими личность принадлежит, по своему телосложению, к какой-то низшей породе, холоднокровной, бледной или медно-красной, приземистой, с неправильными чертами, часто грубой, подходящей как раз к сидячему, машинальному образу жизни, — одним словом, лишенной той деятельности и гибкости, которые производят силача и бегуна. Кроме того, они оставили на них печать порабощения общественной жизнью, все явные следы ремесла, сословия, наряда, все искажения, каким механический труд поселянина или чинные приемы мещанина подвергают и склад тела, и выражение лица. Но создание их возвышается другими своими качествами: одним, которое мы рассмотрели выше, т. е. уменьем передать самые важные характеры и искусством проявить сущность известного племени и известного века; другим, которое мы сейчас рассмотрим, именно гармонией колорита и мастерским расположением частей (как членов одного целого). С другой стороны, возьмите их лица сами по себе — на них ведь приятно взглянуть; это не исступленные и больные духом, не страдальцы, не задавленные судьбой, как предыдущие; они, напротив, здоровы и довольны жизнью; им привольно среди их хозяйств, в их лачугах; трубка да стакан пива довершают их благополучие; они не волнуются и не суетятся, а хохочут себе во весь рот или просто глазеют на божий свет, не желая ничего более. И разночинец и дворянин каждый счастлив тем, что платье на нем новое, что пол у него натерт воском, что стекла в окнах так и блестят от чистоты. Этим служанкам, мужикам, башмачникам и даже просто нищим кажется весьма удобной какая-нибудь клетушка, им хорошо сидится на голой скамье; вы видите, как они рады сапожничать своим шилом или скоблить какую-нибудь грязную морковь. Притупившиеся их чувства и сдержанное воображение далее этого и не идут; все лицо их выражает безмятежность или полный отдых, радушие или просто доброту. Таково благополучие флегматического темперамента, а благополучие, т. е. нравственное и телесное здоровье, прекрасно повсюду, прекрасно оно даже и здесь.

Наконец мы дошли до тех грандиозных фигур, в которых животная сторона человека достигает всей своей силы и радости. Это фигуры антверпенских мастеров: Крейера, Герарда Зегерса, Якоба ван Ооста, Яна ван Роозе, Эвер-дингена, Теодора ван Тульдена, Авраама Янсена, Теодора Ромба-утса, Йорданса и, наконец, Рубенса во главе всех. Вот наконец тела, свободные от всяких общественных помех и препятствий, тела, которых рост не стеснялся и не стесняется ничем; они или совершенно наги, или драпированы как нельзя вольнее; если же когда и одеты, то лишь в фантастические и великолепные костюмы, которые вовсе не обуза их членам, а разве только украшение. Никогда не видано более свободных положений, жестов более порывистых, более сильных и более развитых мышц. У Рубенса даже мученики являются в виде необузданных гигантов и спущенных на бой борцов. Его святые наделены торсами каких-то фавниц и бедрами настоящих вакханок. Хмельная брага здоровья и радости так и бурлит в их раскормленных телах; она так и бьет через край, прорываясь наружу ярким румянцем, полными разгула жестами, колоссальным весельем и каким-то великолепным неистовством; алая струя крови, то подымаясь, то нисходя в их жилах, несет с собой жизнь в таком изобилии и с такою неудержною свободой, что любое человеческое создание кажется перед ними тусклым и как бы взнузданным на

мундштук. Это идеальный мир, и при взгляде на него мы ощущаем внутри себя какой-то широкий взмах крыльев, подымающий нас высоко над нашим миром. Но и он еще не выше всех. Тут еще владычествуют грубые телесные инстинкты, тут ничто не переходит за пределы утробной жизни и чувственности. Алчные желания зажигают глаза каким-то чересчур уже диким пламенем; чувственная улыбка почти не сходит с мясистых губ; жирное, роскошно развернувшееся тело оказывается неспособным ко всему разнообразию мужественных действий, ему доступны лишь чисто животный порыв и ненасытное прожорство; слишком рыхлая и полнокровная плоть выступает в формах преувеличенных и неправильных; человек построен величаво, но обтесан только вчерне, как бы топором. Он притом ограничен, необуздан, а подчас циник и зубоскал до крайности; ему недостает высоких сфер ума; он просто неблагороден. Геркулесы здесь не герои, а скотобои. С мускулатурою быка они соединяют бычью душу, и человек, каким задуман он у Рубенса, представляется цветущею скотиной, которую инстинкты неизбежно ведут к ожирению на пастбище или же к стону и реву беспощадной битвы.

Нам остается еще отыскать такой человеческий тип, в котором физическое совершенство заканчивалось бы, как венцом всего, нравственным благородством. Для этого покинем Фландрию и пустимся в отчизну красоты. Мы сначала пройдем италийские Нидерланды, т. е. Венецию, и в ее живописи увидим приближение, подступ к совершенному типу: тело полное, но заключенное уже в соразмернейшие формы; выражение беззаветного раздолья, благополучия, но в более утонченном уже роде; сладострастие широкое, нараспашку, но притом изящное и скрашенное; энергические головы и души, явно ограниченные земной жизнью, но при этом умные лбы, полные мысли и достоинства физиономии, умы аристократические и открытые. Мы отправимся затем во Флоренцию и присмотримся к школе, откуда вышел Леонардо, куда вступил Рафаэль и которая, при содействии Гиберти, Донателло, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Микеланджело, открыла самый совершенный тип, какого только смогло достичь новейшее искусство. Взгляните на св. Викентия работы Фра Бартоломмео, на Мадонну al sacco Андреа дель Сарто, на Афинскую школу Рафаэля, на гробницу Медичей и на своды Сикстинской часовни Микеланджело — вот какими следовало бы нам обладать телами; перед такой породою людей все остальные кажутся слабыми, или изнеженными, или грубыми, или несоразмерно развитыми. Фигуры эти не только наделены крепким и мужественным здоровьем, которому все удары жизни нипочем; не только не заметно в них никаких пятен и изъянов, причиняемых требованиями общества и столкновениями с окружающим миром, не только весь ритм их склада и вольное их положение обнаруживают в них все способности к действию и движению, но их голова, лицо, совокупность всех их форм показывают то энергию и величие воли, как у Микеланджело, то кротость и вечный мир души, как у Рафаэля, то необыкновенную высоту и тонкость разумения, как у Леонардо; а между тем ни у одного из них утонченность нравственного выражения не дисгармонирует с наготою тела или с совершенством его частей, никогда слишком сильный перевес мысли или органов не сводит человеческой личности с того идеального неба, где все силы и могущество сливаются в одну высшую гармонию. Действующие лица их могут себе бороться и негодовать, как, например, герои Микеланджело, мечтать и улыбаться, как женщины да Винчи, жить и довольствоваться жизнью, как мадонны Рафаэля; главное — не временная их деятельность в ту минуту, а всецелое строение. Голова ведь только часть его; грудь, руки, связки и пропорции тела — вся сплошь форма говорит, вся заодно хочет представить нам создание иной породы, не такой совсем, как мы; перед ними мы — то же самое, что обезьяны или папуасы перед нами. Мы не можем отвести им места в положительной истории; чтобы найти для них подходящий мир, мы вынуждены перенести их в туманную даль легенды. Поэзия дальних расстояний или величие теогоний (сказаний о происхождении богов) одни только могут представить почву, достойную носить их на себе. Глядя на Сивилл и на Добродетели Рафаэля, на Микеланджеловых Адамов и Ев, мы невольно мыслим о героических или светлых фигурах первобытного человечества и тех девах, дочерях земли и рек, которых большие глаза впервые отражали в себе лазурь родного неба, о тех голых богатырях, которые спускались со своих гор, чтобы душить хищных львов собственными руками. — После такого зрелища мы готовы думать, что дело наше теперь покончено, что выше этого мы ничего уж не найдем. И, однако же, Флоренция только вторая ведь отчизна красоты; первою все-таки остаются Афины. Несколько голов и несколько статуй, спасенных из общего крушения древности, — Венера Милосская, мраморы Парфенона, голова царственной Юноны в вилле Людовизи — покажут вам породу еще более высокую и чистую; из сравнения вы дерзнете тогда заключить, что у фигур Рафаэля[132] человеческая кротость часто смахивает на овечью и что плечистость их выходит подчас немножко массивною[133]; что в фигурах Микеланджело трагедия души обнаруживается чересчур видимо, крайним напряжением мышц и излишним усилием. Настоящие доступные глазу боги родились в ином крае и в чистейшем сравнительно воздухе. Более самородная и простая цивилизация, лучше уравновешенная, более утонченная порода, более подходящая религия, более искусное холение тела произвели некогда и благороднейший еще тип, горделиво-покойный, величаво-ясный, с большим единством и большею свободой в движении, с таким совершенством, которое и вольнее и естественней; он послужил образцом для художников Возрождения, а искусство, которым мы любуемся в Италии, есть лишь не совсем прямой, да и не столь высокий отпрыск пересаженного на другую почву ионийского лавра.