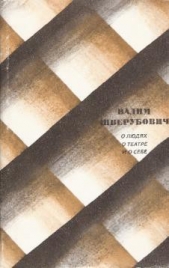

О людях, о театре и о себе

О людях, о театре и о себе читать книгу онлайн

В. В. Шверубович — сын выдающегося советского артиста В. И. Качалова — описывает в книге свою юность, встречи с замечательными артистами начала века и нашего времени. Автор — активный деятель советского театра, преподаватель Школы-студии МХАТ.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

История отношений Василия Ивановича с Блоком слишком интимна, слишком «закулисна», — мне не представляется допустимым разобраться в ней, да это и не в плане моих воспоминаний, но я не мог не рассказать о том, как Василий Иванович умел понять и оправдать отношение к себе, даже самое несправедливое. Причем это касалось не только отношения к нему больших людей, иногда он так же ясно определял, за что его не любит, чем он раздражает какого-нибудь продавца в магазине или массажиста в водолечебнице.

Мучительно раздражаясь всякой грубостью, всяким хамством, он особенно яростно возмущался хамством «сверху вниз». Считая, что вообще никому нельзя хамить и ни к кому нельзя подлизываться, нельзя ни перед кем пресмыкаться и заискивать, он мог скорее простить человеку, если он нахамит начальству или будет заискивать у подчиненных, чем если он унижается перед власть и силу имущими и хамит «вниз». Нет ничего омерзительнее барского, барственного хамства. Человека, грубо разговаривающего с прислугой, с подчиненным, «мне хочется убить палкой по голове» (его слова).

Он совершенно не понимал жадности к деньгам и, хотя тратил их с удовольствием, легко мирился с их отсутствием. Терпеть не мог расчетливости и огорчался, если видел ее в близких или просто хороших, нравящихся ему людях. Постоянно говорил о том, что не надо бояться быть обманутым, обсчитанным — обманутого можно, жалея, уважать; обманувшего же, ловкача, уважают только такие же прохвосты, как он сам. Лучше переплатить и недополучить, чем недоплатить и переполучить. Говорят иногда: «Мне не жалко денег, но я не хочу, чтобы из меня делали дурака». Так в тысячу раз лучше быть в глазах жуликов дураком, чем в своих глазах хоть на минуту жуликом. «Дурак» в деловом отношении — это порядочный человек. «Джентльмен всегда переплачивает» (его слова). И это отношение к материальным ценностям он переносил и в более глубокое — лучше быть недооцененным, чем несправедливо переоцененным. Если ты недооценен, у тебя может таиться надежда на то, что когда-нибудь тебя оценят. Если переоценен, ты всегда живешь, ожидая, опасаясь разоблачения. Опасение разоблачения — самое страшное в жизни. Себя Василий Иванович почти до старости, до прихода к нему мировой славы, считал переоцененным и с тоской и тревогой ждал если не разоблачения, то разочарования от несбывшихся ожиданий. Каждую неудачу, каждое непризнание он воспринимал как начало конца своей «карьеры», права на которую казались ему очень долго сомнительными.

Как я уже говорил, Василий Иванович охотнее слушал самую свирепую критику, если находил в ней хоть что-нибудь, что можно использовать в работе, чем дифирамбы. Но в двух случаях он расходился со своими друзьями-критиками и оставался при своем — это в отношении к роли Епиходова, которую он считал своей удачей, находил, что играл ее интересно, очень по-чеховски, и (забегая вперед) к роли царя Федора. В этой роли он себе очень нравился, очень гордился своей работой, своим созданием и, хотя и не спорил, но не соглашался с теми, кто говорил ему или о нем, что это не его дело, что роль ему не удалась. Этот неуспех его очень мучил долгие годы. В этом случае он критикам не верил и слушал их только из вежливости. Он считал, что принять его в этой роли мешает традиция, создавшаяся как результат москвинского образа. Не знаю, видел ли Василий Иванович Добронравова — о нем он ничего мне не говорил, — но Хмелев, которого он вообще очень высоко ценил, в этой роли ему не нравился. Но тут я уж очень забегаю вперед от Алексина и его бесед. Так вот возвращаюсь к ним и к его мысли о разоблачении.

Василий Иванович часто говорил, что и из-за возможности позора разоблачения нельзя врать. К вранью, ко лжи у него было особое отношение. Врать-выдумывать, врать-преувеличивать, врать-утешать, врать ради радования людей, врать, чтобы не огорчить, соврать, чтобы отделаться от скучного человека или общества, — это он допускал, прощая, даже иногда поощряя… Но соврать, чтобы казаться чем-нибудь, чем ты не являешься, соврать ради какой бы то ни было (материальной или моральной) выгоды, соврать из трусости — это подлость. Трусость он понимал очень широко, очень разнообразно, вернее, разномысленно. Некоторые виды боязливости, пугливости, страха он прощал, оправдывал, сердился на тех, кто демонстрировал отсутствие в себе, неспособность к этим чувствам, считал их фанфаронами и хвастунами. Сам, например, боялся коров, боялся пьяных хулиганов, боялся высоты, крыс, змей — и не скрывал этой боязни, но в этом он не видел трусости, а вот в боязни не угодить начальству, в отсутствии творческой смелости, в боязни не иметь успеха он видел трусость и ее презирал. Больше всего и мучительнее всего он презирал ее в себе. То, что он называл в себе трусостью, — это было неверие в себя, осторожность и, конечно, боязнь не иметь успеха, «не дойти» до публики, не быть признанным. Но об этом я уже писал раньше.

Было и другое понимание «трусости» — когда его хвалили за деликатность, он отмахивался, говоря: «Это от трусости — боюсь хамства». Когда поражались его щедрости, тоже объяснял ее «трусостью» — «боюсь увидеть недовольное лицо». О причине щедрости не знаю, но деликатность у него шла совсем не от «трусости» — он был естественно и глубоко деликатен. Он остро чувствовал причиняемую другому боль, поэтому почти никогда ее не причинял, не мог, был просто не в состоянии ее причинить. «Нет боли мучительнее, чем та, которую ощущаешь, наступая каблуком на собачью лапу или на босую ногу ребенка. От этой, от такой боли может разорваться сердце».

Изнутри, из сущности Василия Ивановича, исходила и его воспитанность, и внешняя и внутренняя. Ведь никакого воспитания в смысле выдрессированного «хорошего тона» он не получил. Вырос без гувернеров и гувернанток. Правилам поведения учился, только наблюдая людей вокруг себя, а вот чему подражать и у кого заимствовать — это решалось его внутренним чутьем и внутренним вкусом. Так, отличавшая его глубокая и одновременно элегантная благовоспитанность имела своей основой деликатность души. Он часто говорил, что не надо бояться проявить невоспитанность; если думаешь о людях, об их удобствах, о том, чтобы им было приятно, об их самочувствии — никогда ничего по-настоящему грубого и «невоспитанного» не сделаешь. В «не той вилке» только дурак увидит невоспитанность, а в барственном презрении к не вовремя, и не в нужном порядке протянутой руке, в замечании, сделанном за мелочь, — вот в чем отсутствие благовоспитанности. Но это не значит, что не следует постоянно отшлифовывать свои манеры, свой стиль поведения — это те формы, которые облегчают и украшают взаимоотношения между людьми. Но нельзя превращать их в основу своего поведения.

Исключительно серьезно (это не для парадокса) он относился к юмору. Отсутствие его у человека он воспринимал не только как серьезнейший, существенный недочет в человеке, как неполноценность человека, но и как признак, как настораживающее отрицательное качество. Людей, не понимавших юмора, и особенно людей, боявшихся смеха, боявшихся вызвать смех, не выносивших смеха над собой, он опасался. Считал их либо дураками, опасными своей глупостью, либо подлецами. Людей смешных непосредственно он предпочитал умелым, опытным юмористам. Блоковские «испытанные остряки» были ему отвратительны.

Одного крупного театрального деятеля, которого он высоко ценил и уважал за деловитость, ум, энергию, талант администратора, он сразу и категорически переоценил после вечера в компании, где тот несколько часов был «душой общества» — рассказывал анекдоты, острил и вообще «держал площадку». Даже его деловые качества начали вызывать у Василия Ивановича сомнения. «Очень уж он пошл, как его всерьез воспринимать?» Очень ценил хороших, наблюдательных рассказчиков, особенно таких, которым верил, вернее, когда верил, что они видят то, о чем рассказывают. Они могли и придумать и преувеличить, но если это было талантливо, с видением того, о чем говорили, — принимал рассказ, если нет — словом «врет» ставил крест на рассказе, а иногда и на рассказчике.