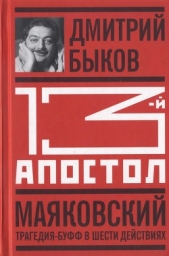

Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях

Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях читать книгу онлайн

Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.

Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Слова „будет набираться и печататься“ внесены по моему указанию специально, чтоб мне не морочили голову передачей в какие-то инстанции.

6. Сегодня, 5-го, я обратился к секретарше: „Печатается?“ — „Нет! В полиграфическом отделе“. — „А когда печататься будет?“ — „Неизвестно, на ней нет ‘крестика’, а вот видите список книг с крестиками, эти идут в первую очередь“.

Товарищи! Может быть, ценою еще полугодового хождения я бы и мог заработать этот „крестик“, но карьера курьера г-на Вейса мне не улыбается.

На писание этой книги мною потрачено полтора года. Я отказался от наживы путем продажи этой книги частному издателю, я отказался от авторства, пуская ее и без фамилии, и, получив единогласное утверждение ЛИТО, что эта книга исключительна и агитационна, вправе требовать от вас внимательного отношения к книге.

Я не проситель в русской литературе, а скорее ее благотворитель. (Ведь культивированный вами и издаваемый пролеткульт потеет, переписывая от руки „150 000 000“.) И в конце концов мне наплевать, пусть книга появляется не в подлиннике, а плагиатами. Но неужели среди вас никто не понимает, что это безобразие?

Категорически требую — верните книгу. Извиняюсь за резкость тона — вынужденная».

(Привожу оба заявления не только как свидетельство волокиты, с которой он столкнулся, но прежде всего как пример его интонаций в борьбе с бюрократами: он дожимает их заявлениями, понимая, что больше эту публику дожать нечем.)

В ноябре «150 000 000» наконец сдали в набор, но книга не могла выйти до апреля 1921 года — и вышла только после обращения Маяковского в комиссию ЦК РКП (б) по делам печати, в каковом обращении он снова жаловался на бюрократизм, издевательство и бюрократизм пополам с издевательством. Один из первых экземпляров был направлен Ленину «с комфутским приветом» — ох, знал бы он о грядущей реакции, не передавал бы комфутского привета!

Отзывы были сдержанные. Кузмин, в целом к Маяковскому доброжелательный, отметил: «Изобретательность и блеск площадного зубоскальства (без всякого уничижения такого сорта остроумия) не всегда отвлекают внимание от того обстоятельства, что содержание этих вещей по своему весу далеко не соответствует их „планетарным“ размерам и претензиям». Он пишет далее, что «Мистерия» и «150 000 000» — безусловно события, но события не поэтические. Горнфельд высказался еще ядовитее: «Как бы ни надрывался в своем крике Маяковский, какими площадными грубостями ни щеголял, каким бы уличным озорством ни кокетничал, сам он не площадной, не уличный, а очень комнатный, кабинетный и культурный. Не митинг его публика, а любители, не Иван его ценитель, а интеллигенция». И это совершенно верно — пролетариату такая поэзия была не то чтобы непонятна, — всё он понимал, если хотел, — а как-то наглухо неинтересна. Пролетариату было не до Иванов, и не ради национального мифа делал он революцию. И хотя на вечерах Маяковский продолжал до середины двадцатых читать отрывки из «150 000 000» — чаще всего третью часть, — он вспоминал об этой вещи с некоей неловкостью, как о юношеской иллюзии. Следующая его поэма о революции написана семь лет спустя и отличается подчеркнутой фактографичностью: «Попей из реки по имени факт». Обаяние русской революционной утопии в ней уже начисто утрачено — хотя есть другое обаяние: усталой зрелости, благословляющей революцию на пороге собственного заката.

СОВРЕМЕННИКИ: ЕСЕНИН

Маяковский и Есенин, как ножи в рассказе Борхеса «Встреча», доиграли давнюю внутреннюю драму их общего предшественника.

Звучит интригующе, но сейчас будет понятно.

Из всех современников Есенин был ему, как ни парадоксально, ближе всех — и по возрасту, и по масштабу. Обычно рядом с Маяковским представляют Асеева — Катаев так и назовет его «соратником», — но близость не означает равенства: чтобы уж не возвращаться к вопросу об Асееве, человеке хорошем, но безнадежно заурядном, — Маяковский и сам знал ему цену. Неоднократно воспроизводилась его оценка: услышав от кого-то, что «Коля — звезда первой величины», он добавил: «Именно. Первой величины, четырнадцатой степени». Асеева сейчас перечитывать почти невозможно, и странно, что «Лирическое отступление» и «Семен Проскаков» соседствовали с «Про это» и «Хорошо» не только на страницах «ЛЕФа», но и в сознании современников. Как эти вещи можно было принимать всерьез? Асеев воспринимался многими как чистейший лирик, но это, вероятно, потому, что и лирика многими понималась именно как набор банальностей либо туманностей: лирического темперамента, особенно на фоне Маяковского, там ноль. Человеческие его качества не входят в круг наших тем, и не станем инкриминировать ему «убийство хуже Дантесова», как называла Ариадна Эфрон его поведение в Чистополе в 1941 году по отношению к Цветаевой: спишем радикальность тона на дочернюю пристрастность. По отношению к Маяковскому он был безупречен, поэма «Маяковский начинается» (1940) — вполне достойная, хотя Кирсанов, значительно превосходящий его по таланту и разнообразию, посвятил памяти мэтра куда более яркий «Бой быков».

Сравнения никакого быть не могло, и Асеев всегда, вполне сознательно, играл при Маяковском роль второго (если не четырнадцатого, по тому же язвительному определению); Маяковский, как всякий большой поэт и всякая красавица, нуждался в такой «тени». Но еще нужнее был ему равный второй — в том значении, в каком писал Вознесенский: «Пошли мне, Господь, второго». Таким равным антиподом был Есенин, тоже вполне это сознававший. Он тоже постоянно оглядывался на Маяковского — что интересно, публично они постоянно пикировались, но в личном общении оставались в рамках приличий, понимая, видимо, что равносильного зверя лучше не дразнить. Есенин хоть и любил подраться, но, как всякий серьезный драчун, знал, с кем задираться, а с кем не надо; вот с Пастернаком можно было подраться — Пастернак был не зверь и всерьез не ответил бы; а Маяковский, хоть и ненавидел хулиганство в любых его проявлениях, в случае чего мог утратить самоконтроль. Больше того: есть свидетельства о их вполне доброжелательных встречах — например, в Грузии в двадцать четвертом, о чем позже. Масштаб дарований друг друга они понимали прекрасно и оценивали бескомпромиссно. Есенин вполне мог проорать со сцены под тальянку — «Эй, сыпь, эй, жарь, Маяковский бездарь!» — но под тальянку чего не проорешь, даже «веселее нет и звонче песен Городецкого».

Очень интересно, как они с Есениным мерились — кто раньше умрет, причем непременно под забором. Если бы существовала выдуманная Вл. Новиковым наука глориология — то есть научное обоснование кратчайшего пути к славе, анализ поэтических стратегий и т. д., — ранняя смерть непременно входила бы в набор таких стратегий. Эренбург виделся с Есениным вскоре после диспута в Политехническом в начале декабря 1920 года: Маяковский там крыл Шершеневича (совершенно справедливо), а Есенин защищал (без особого рвения). После этого Есенин жаловался Эренбургу: «Он проживет 80 лет и ему памятники поставят, а я умру под забором, на котором будет плакат с его стихами… Я скоро умру. И все-таки я свою участь на его судьбу не променяю. Он — поэт „для чего-то“, а я — „отчего-то“, отчего — и сам не знаю… Ну да, он поэт, но — неинтересный. И что он пишет про Титов и Власов, что он в них понимает?» Маяковский в свою очередь утверждает: «И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и калек, я уже сгнию, умерший под забором вместе с десятком моих коллег». Понятен источник этих чисто литературных жалоб — обожаемый и ревнуемый обоими Блок в 1910 году дал универсальную формулу литературной гиперкомпенсации: «Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала — я верю: то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала!» Смерть под забором становится в этом контексте не просто общепоэтическим штампом, но, что ли, знаком принадлежности к высокому поэтическому братству: живем и пишем мы по-разному, но если и есть в нас что-то настоящее, то забор станет его окончательной верификацией.