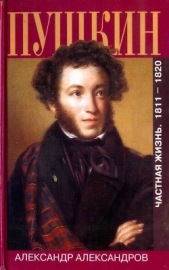

Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820

Пушкин. Частная жизнь. 1811-1820 читать книгу онлайн

В этой книге все, поэзия в том числе, рассматривается через призму частной жизни Пушкина и всей нашей истории; при этом автор отвергает заскорузлые схемы официального пушкиноведения и в то же время максимально придерживается исторических реалий. Касаться только духовных проблем бытия — всегда было в традициях русской литературы, а плоть, такая же первичная составляющая человеческой природы, только подразумевалась.

В этой книге очень много плотского — никогда прежде не был столь подробно описан сильнейший эротизм Пушкина, мощнейший двигатель его поэтического дарования. У частной жизни свой язык, своя лексика (ее обычно считают нецензурной); автор не побоялся ввести ее в литературное повествование.

А. Л. Александров — известный сценарист, театральный драматург и кинорежиссер. За фильм «Сто дней после детства» он удостоен Государственной премии СССР.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

— По надобности! — глядя ему в глаза, сказал Пушкин.

— По какой? — спросил Егор Антонович, растерявшись, что его застали за собственным туалетом.

— Вас это действительно интересует, Егор Антонович?

— Да нет же, разумеется. Скорее идите на балкон, государь следует мимо дома!

Он подскочил, притопнул ногами — башмаки сидели.

— Не жмут? — спросил Пушкин, кивая на башмаки.

— Напротив, слишком свободны! — пояснил Энгельгардт. — Пойдемте же, мой друг!

Они вошли в соседнюю комнату, из которой двери выходили на балкон. Энгельгардт бросился их раскрывать, на ходу выкрикивая Калиничу, который пел вместе с лицеистами, и Тепперу де Фергюсону, сидевшему за роялем:

— Гимн, быстро гимн!

Калинич оборвал песню, оглянулся на лицеистов:

— Не подведем, пичужки вы мои! — и первым затянул: — Боже, Царя храни!

Лицеисты хором его поддержали. Пели тогда на мотив английского гимна, Львов написал свою музыку значительно позже.

Балкон был затянут парусиной, и Энгельгардт пробрался на него и выгладывал на улицу в дырочку, проделанную нарочно в материи.

Фотий Петрович Калинич особенно любил певать гимн; прежде малолетний придворный певчий, он боготворил царя и в такие минуты чувствовал себя причастным земному богу. Среди лицеистов особенно старались Корф и Комовский.

У Фотия слеза катилась по щеке.

Александр Павлович медленно шел по улице один, без свиты. Из директорского дома, когда он уже миновал его, донесся до слуха царя гимн. Царь остановился и оглянулся. На балконе, верх которого был затянут парусиной, он сквозь чугунную решетку увидел черные шелковые чулки Энгельгардта, наблюдавшего за ним.

Царь усмехнулся и двинулся дальше. Потом он еще раз оглянулся — Энгельгардт чесал одну ногу о другую. Когда Александр шел по Царскому Селу, улица как вымирала. Никто не знал, как отнестись к тому, что царь идет один.

Царь знал про убийства, которые то и дело происходили в Царском Селе, но ему нравилось дразнить и щекотать собственное самолюбие, а также потакать слабому обывателю, желавшему видеть сильного и смелого царя. Он и в самом деле был настолько уверен в себе, что ничего не боялся.

От дома Энгельгардта выскочил черный кобель и побежал рядом с ним, высунув язык.

«Надо бы дать указание Захаржевскому, чтобы собак всегда держали на привязи, — подумал царь. — Должно разработать кодекс содержания собак. Какова, например, вина хозяина, если собака укусит прохожего? Сколько платить за причиненные раны и увечья? Надо учесть в нем, что, если ты обороняешься и убьешь собаку, тот не обязан никаким вознаграждением хозяину, а кто, напротив, убьет нарочно, без всякой причины чужую собаку, тот ответствует хозяину ее».

Александр Павлович подсвистнул кобелю и зашагал веселей.

Глава двадцать четвертая,

в которой Александр I опережает Александра Пушкина у сестер Велио, а дядька Сазонов, уличенный во многих убийствах, кается перед христианами. — Чужая душа — потемки! — Лето 1816 года.

Когда после спевок у Энгельгардта Дельвигу с Пушкиным удалось сбежать от надсмотрщиков, они первым делом направились к дому сестер Велио, где каждый из них имел интересы. Приблизившись к подъезду, они остановились, чтобы другой раз договориться о плане действий.

— Еще раз прошу тебя, — сказал барон Дельвиг другу, — ты отвлекаешь мамашу сестер…

— Тося! Все помню: а ты в это время развлекаешься с гувернанткой. Надеюсь, что хоть сегодня ты сорвешь хотя бы поцелуй, — докончил Пушкин, смеясь. — Потом ты отвлекаешь мамашу, а я развлекаюсь со старшей сестрицей… Звоним?

— Звоним, — согласился Дельвиг.

Они позвонили в колокольчик. Постояли на крыльце, переглядываясь, как заговорщики, и дождались наконец, что им открыл привратник.

— Ну, принимай гостей! — попытался пройти Пушкин, но привратник заслонил ему путь.

— Никак нельзя, сегодня не принимают.

— Как же?! Ты что-то напутал, братец, мы приглашены, — заволновался Дельвиг.

— Не принимают, — твердил слуга.

— Да что случилось? Заболел кто? — поинтересовался Пушкин.

— Государь у нас, понизив голос, сообщил слуга.

Друзья переглянулись.

— Один? — спросил Пушкин.

Слуга кивнул.

Пушкин замурлыкал какой-то расхожий мотивчик и двинулся вдоль дома. Дельвиг потащился за ним. Когда они отошли на несколько метров, Пушкин принялся заливисто хохотать, обнимая Дельвига.

— Один Александр опередил другого Александра. Он — царь, ему и карты в руки. Но ты не беспокойся, на твою мамзельку Шредер он не позарится! Он хоть и плохо видит, но может пощупать! — Он снова принялся хохотать.

Слуга не ушел с крыльца, а смотрел им вслед, сокрушенно покачивая головой. Он понял, над чем смеются господа.

— Вот дураки! — продолжал хохотать Пушкин. — Пока мы подбираемся, царь уже развлекается. Пойдем назад, авось повезет и в коридоре пощупаем горничную княжны Волконской.

Дельвиг захохотал:

— Наташку? Да с удовольствием. Она хоть не жеманится!

И они отправились обратно в Лицей, где надеялись в темном дворцовом коридоре полюбезничать со сговорчивой горничной.

В это время трое полицейских, старший чин с двумя младшими, вошли в здание Лицея.

Старший спросил швейцара:

— Где у вас тут черный ход?

Швейцар, почти лишившийся от страха дара речи, показал назад, под лестницу.

— Больше нигде нельзя выйти?

— Ежели… Оно… Ваше благородие… — забормотал швейцар растерянно. — Куды ж…

— А-а, — махнул на него рукой полицейский и сказал подчиненному: — Встань там и стереги крепче. Преступник может быть с оружием.

— Преступник?! — ахнул швейцар. — В заведении?

Лицеисты, бывшие на рекреации, высыпали во двор, куда должны были вывести дядьку Сазонова. С ними был гувернер Чириков, который сообщил им, что дядька обвинен в последнем нашумевшем преступлении — убийстве разносчика и мальчика, сопровождавшего его.

— Сергей Гаврилович, как же никто не заподозрил его? — спросил Комовский, заглядывая в глаза Чирикову.

Чириков только растерянно пожимал плечами:

— Не знаю, господа. Да все ли еще известно?

Обвиненный в преступлениях дядька показался на крыльце. Этот двадцатилетний малый был почти ровесником многих лицеистов. Его вели полицейские. Дядька шел и не упирался с лицом растерянным и жалким. Увидев всех воспитанников перед собой, он повернулся к полицейскому и попросил:

— Дозвольте попрощаться!

— Неча! — толкнул его в бок полицейский, но дядька не послушался, рухнул на колени посреди улицы и завопил, заголосил, как баба, тонким пронзительным голосом: — Детишки, простите меня, грешного. Виноватый я перед вами! Креста на мне нет!

— Ребятенка зачем убил, супостат?! — толкнул его один из полицейских.

— А зачем он кричал-то? Кричал зачем?! — почти обиделся на полицейского дядька.

Настоящие обильные слезы хлынули у него из глаз, он стал растирать их кулаком по физиономии и громко сморкаться.

— Пошли, пошли! — подхватили его полицейские и волоком потащили в коляску, дожидавшуюся их.

Полицейские потащили его дальше, но он вцепился в стоящего рядом Пущина:

— Иван Иванович, попросите за меня, может, меня отпустят?

— Да как же тебя, Сазонов, отпустят, ты ведь человека убил!

— Уби-ил! — завыл Сазонов. — Уби-ил! Черт меня попутал! Все расскажу, только отпустите!

Насилу полицейские и от Пущина его оторвали.

Когда Сазонова затащили в коляску, он уже немного успокоился. Полицейские сели и прижали его с двух сторон, старший полез на облучок рядом с кучером.

Сазонов сидел, опустив голову, и на лицейских больше не смотрел.

Коляска тронулась. Из окна пролетки Сазонов увидел возвращавшихся Пушкина и Дельвига.

— Александр Сергеевич, простите Христа ради! — закричал он. — Прости меня.

Друзья, ничего не понимая, посмотрели пролетке вслед.