Виктор Астафьев

Виктор Астафьев читать книгу онлайн

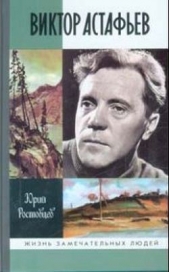

Кажется, нет такой стороны жизни и творчества Виктора Астафьева, которую еще не исследовали литературоведы и журналисты. Широкое и пристальное внимание к писателю привлекают прежде всего художественное своеобразие и социальная острота его произведений. Однако, несмотря на видимое обилие материалов, отсутствие «белых пятен» в биографии литератора, широкий круг почитателей его таланта часто не имеет цельного представления о его жизни, взглядах, художественных принципах. Хотя сам автор, известный журналист Ю. Ростовцев, считает, что его книга — всего лишь штрихи к портрету, страницы творческой судьбы писателя, ему удалось представленные в ней материалы связать в единое целое и проследить основные вехи биографии и творчества Астафьева.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Вскоре после Нового, 1971 года, в канун крещенских морозов в Вологде оборвалась жизнь печального и чистого, как утренняя росинка, поэта Николая Рубцова. Его убила женщина, к которой он был болезненно и странно привязан, и когда она совершала злодейство, он, парень не робкого десятка, бывший детдомовец и моряк, не оказывая никакого сопротивления, все повторял: „А я люблю тебя!..“

Это пишется для того, чтобы отмести всякие слухи и наветы от чистого и теперь уже покойного поэта, убрать всю шелуху и мусор с памяти его.

В день сороковин мы, друзья и земляки поэта, старавшиеся оградить его от беды, но, наверное, все-таки далеко не все сделавшие для этого, собрались на кладбище. Под дощатой пирамидкой глубоко и тихо спал поэт, который так пронзительно умел любить свою землю и высоко петь о ней, а вот своей жизнью совсем не дорожил, сжигал ее на скоротечном, чадно дымящем костре, и дивоваться только приходится, как этот чад не коптил на его глубокие мысли, на тонко чувствующую душу и умную светлую голову.

Кладбище, где он лежит, новое — здесь еще недавно был пустырь, нет здесь зелени и деревья еще не выросли, на крестах сидят нахохленные вороны.

Возле стандартных пирамидок позванивают железными листьями стандартные венки, а кругом переливаются, горят голубые снега и светит чуть уже подобревшее, на весну повернувшее солнце. И не верится. Не хочется верить, что нет его с нами и никогда уже не будет, и мы не услышим его прекрасную, до половины только спетую песню. И хочется спросить словами рядом стоящего Васи Белова, верного Колиного друга, сына этой снежно-мерцающей земли (он так горько и покинуто плакал над ранней могилой поэта): „Коля, ты где есть-то?..“

Разговоры о том, что поэты уходят, а стихи их остаются — мало утешают. Настоящего поэта никто не сможет заменить на земле. Песню, которую не допел Николай Рубцов, никто уже не споет. Он унес свои песни с собой. Холодный и безмолвный лежит он с остановившимися песнями в земле, в непостижимой от нас дали.

Сердца наши болят и сочатся слезами.

Поэт не нажил и не оставил после себя никакого имущества. В столе его были стихи…»

[Виктор Астафьев].

Много лет спустя у меня возникла возможность в разговоре с Виктором Астафьевым вернуться к теме Николая Рубцова.

— Все-таки, Виктор Петрович, вы давно обещали разговор о поэзии Рубцова. Да и просто почитать его стихи…

— Ну и задачи ты ставишь. Не соскучишься…

— Уже двадцать лет нет с нами Рубцова. Кстати, и Сергею (один из участников нашей беседы, по профессии актер и режиссер. — Ю. Р.), задумавшему литкомпозицию по его стихам, могут оказаться полезными ваши суждения.

— Мне как-то позвонили, и просят написать о Николае хоть пару страниц…

— Вы уже писали на эту тему…

— Нет, не писал.

— Вы же как-то присылали мне небольшой текст.

— А… забыл уже об этом. Ты, Сережа, знаешь, книжка была в Вологде. В ней и Мария Семеновна участвовала. Целый том воспоминаний. Книжке уж лет семь, наверное…

— Я готовлю моноспектакль от лица Николая Рубцова, — поясняет свои планы Сергей. — Он, как понимаю, закрытый человек был…

— Это смотря к кому, как и когда… — возражает Астафьев. Потом начинает вспоминать: — Он часто говорил мне о своем замысле написать поэму о своей маме. Это мечта каждого человека, рано потерявшего мать, написать об этой утрате нечто проникновенное. Но для большинства подобное намерение кончается одним только желанием. И Николай тоже вот не успел написал. Он мне говорил: «Знаешь, как хочу это сделать? Изобразить последнюю встречу. Она стоит на крыльце, прощаемся. Крыльцо завалено слоем пушистого снега. А потом ее следы теряются вдали… Вот весь материал, которым хочу воспользоваться».

Я говорю: «Коля, тебе этого впечатления вполне достаточно. Пожалуйста, напиши, как вот сейчас рассказывал…» Время приходит, он снова с тоской говорит о своем поэтическом замысле. Мучило его это воспоминание крепко.

— Это очень важно, у меня в спектакле тема матери — основная, — говорит Сергей, затем начинает читать:

Сергей с тревогой смотрит на Виктора Петровича. Тот отвечает, не церемонясь:

— Очень плохо ты читаешь Рубцова! Зачем акценты? Ты играешь, а он не играл. Ты интимничаешь, а он, наоборот, кричал. Но не крича. У него получалось завораживающе.

— Он — не актер. У меня обращение ко всем людям, к залу…

Виктор Петрович не слушает аргументов. Погрузился в воспоминание.

— Как он выбрасывал из себя: «Я буду скакать!..» Особенное нечто звучало, получалось проникновенно, удивительно.

А «Поезд», любимое свое стихотворение, как читал! «Поезд мчался (пауза) с грохотом (пауза) и воем…» Читал, как ребеночек, будто ошибаясь в ритме… Он интонационно поднимал… Ему страшно за этот поезд… Оптимизм финала возникает из восторженного удивления тем, что в поезде столько народа. Вроде сама вагонная толкотня, суета обеспечивает мажорный аккорд финала: «И какое (!) может быть крушенье, если столько в поезде народу…» То есть из человеческого живого переплетения возникает не давка и неуверенность, а тепло, восторг, утверждение жизни.

— Смотря в какой ситуации, — вставляет Сергей.

— Я говорю про конкретное стихотворение, причем по тексту с довольно тревожным содержанием. А он его подавал восторженно, утвердительно.

Коля это со счастливыми, сияющими глазами читал, он радовался движению своего поезда. И пел так же. У него голосишка не хватало… Он его подпитывал пафосом. Ребячливым, но поэтическим. И это не плакатный нажим.

Если на рыбалке накатывало, он нам и на берегу читал. Эх, слишком все живо во мне, потому трудно воспринимать интерпретацию. Песни вот на его строки не получаются вовсе.

Его орать не надо и шептать нельзя. Сам Коля покричать любил, но как-то у него ладно, поэтично выходило…

Как начинаете его «играть», поэзия свою глубину теряет. Она ведь и так очень наивная в основе своей. Вся идет из стыка его характера, глубочайшего дитя-философа, рано познавшего страдания… и жуткого хулигана, грубияна, даже хама, можно и так, увы, сказать. Вот на стыке этих полюсов — ищи, улавливай.

— Значит, он кричал на весь вагон по поводу…

— Это не крик вовсе, не то, что вы понимаете под криком. Это какое-то восторженное восклицание от удивления перед окружающим миром, перед тем, что вот сочинился стишок. Реакция дитя, понимаешь? Мне не объяснить буквально, но какое это было счастье — его самого слушать.

— Я слышал его, — бросает Сергей.

— Ты слышал, наверное, запись, которую он сделал в пьяном виде. Это совсем не то.