Михаил Кузмин

Михаил Кузмин читать книгу онлайн

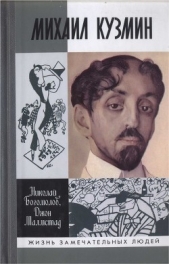

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Как это великолепно!

Это прочесть можно — дам сейчас нет! [534]

— Какая Россия — Кустодиев! Так и видишь и этого хахаля с тросточкой, и домик „насупротив“ с резными наличниками окошек.

Михаил Алексеевич хихикнул:

— Да, вот видите, и Саратов, и вообще волжские городишки не прошли даром для меня! Помню я и „золотарей“» [535].

И далее описывается иная причина для восхищения стихами «Занавешенных картинок». После ужина, равного которому гости не видели много лет, Пяст приветствует Кузмина строками из стихотворения «Атенаис», открывающего сборник:

«— За звучную, неожиданную, неповторимую рифму в русском стихе!..

И тут же, как прирожденный декламатор, стал читать, обращаясь к Кузмину, автору строчек»:

Очевидно, Кузмину были приятны столь высокие отзывы друзей и знакомых о стихах этой книги, свидетельствовавшие, что наиболее тонкие читатели понимают ее вовсе не как порнографическое издание, а как вполне серьезную попытку добиться некоторых поэтических эффектов. Однако такие отзывы он слышал изустно, а на страницах печати ему приходилось сталкиваться совсем с другим. Впрочем, возможно, что заметку Н. Бережанского, политического редактора рижской газеты «Сегодня», озаглавленную «Ненужные люди ненужного дела», Кузмин и не читал. Бережанский недоумевал, что порнография легально печатается теперь в советской России, ставя при этом в один ряд стихи Кузмина с «циническими» рисунками Милашевского, книги А. Ремизова «Заветные сказы» и «Царь Дадон», а также кузминский перевод стихов Ренье [537]. Однако заметку А. Волынского «Амстердамская порнография» [538] он не только читал, но и резко на нее реагировал. Для него было ясно, что статья, появившаяся спустя три года после выхода книги, означала нечто большее, чем просто индивидуальное мнение Волынского (в дневнике 30 января записано: «И потом удручает меня все-таки ругань Волын<ского>, все-таки человека приблизительно своего же лагеря»). Видимо, она была инспирирована редакцией газеты, для которой сотрудничество с Кузминым становилось в тягость. И действительно, после выступления Волынского Кузмина в «Жизни искусства» практически перестали печатать. Чувствуя этот подтекст, Кузмин, что было ему совершенно несвойственно, решил выяснить отношения если не с редакцией, то с автором статьи, написав ему частное письмо: «…мне небезызвестно, что заметка в „Ж<изни> И<скусства>“ принадлежит Вам. Если бы Вы подписались не Старый Энтузиаст, а „Юный Скептик“ или как угодно, все равно ход мыслей, слог и темперамент Вас бы выдали. Да Вы, кажется, и не скрываете, что Вы — автор этой статьи. <…> „Занавешенные картинки“, разумеется, предлог, и весьма неудачный. Книга, изданная 5 лет тому назад на правах рукописи, официально в продажу не поступавшая, ни юридически, ни этически не может быть объектом печатного обсуждения, как дневник, частные письма, случайно найденные у антиквара или собирателя автографов. Не в этом дело. Характеристика моей деятельности вообще может быть различна. Но я думаю, что мои писания лежат настолько вне плана Ваших интересов, что Вам просто-напросто не важно, какого Вы обо мне мнения. Боюсь, что Вы и не читали всего, о чем Вы пишете в данной заметке…» [539]

Создалась ситуация, в известной мере напоминающая историю «дела Горнфельда», когда справедливые, но излишне резкие упреки переводчика «Легенды об Уленшпигеле» О. Мандельштаму, использовавшему фрагменты его перевода для нового издания и не указавшему это в книге, были подхвачены той частью уже сложившегося советского литературного истеблишмента, которой Мандельштам уже давно стоял поперек горла. Публичная ссора двух вполне уважаемых людей вызвала к жизни целый поток оскорбительной брани и имела для Мандельштама катастрофические последствия.

Для Кузмина таких последствий не было, но все же он был лишен известной части того небольшого постоянного дохода, который позволял кое-как сводить концы с концами, и его положение сделалось через некоторое время заметно хуже, чем было ранее.

Но пока что ему предстояло пережить последнюю из самых отчаянных зим начала двадцатых годов — зиму 1920/21 года. Положение Кузмина в то время не слишком, очевидно, отличалось от того, в котором оказались и многие другие, а потому довольно легко представимо на основании многочисленных мемуаров, но все-таки хочется предоставить слово одному из тех, кто видел его в те годы и зафиксировал встречу в своих заметках:

«…Я с ним столкнулся на улице и был поражен его видом. Он потускнел, увял, сгорбился. Обычно блестящие глаза его были мутны, щеки — землисты, кутался он в потертое пальто.

„Что с вами, где вы, отчего вас нигде не видно, почему никогда не зайдете ко мне?“ И голосом, уже не звонким и не грассирующим, он пробормотал что-то сбивчивое и тусклое: „Долго рассказывать, да <и> не стоит. Помните песенку мою: ‘Если завтра будет дождик, то останемся мы дома’? Вот дождик и полил, как в библейском потопе, дождик бесконечный, без перерыва. Ковчега у меня не оказалось. Сижу я дома“. Он протянул мне руку на прощанье. „Михаил Алексеевич, я вас так не отпущу. Домой вы поспеете, никто вас там не ждет. А я так рад вас видеть, я так долго ждал этой встречи. Поедемте ко мне. Вспомним прошлое, закусим, чокнемся!“ Услышав последние мои слова, он нервно мотнул головой. О, не могло быть сомнений, он голоден!

И мы поднялись ко мне, и я велел в неурочный час накрыть на стол и старательно не замечал, как жадно, как стыдясь меня, он ел, как постепенно оживал и приободрялся. <…>

Он долго сидел, но мало говорил. Насытившись, он пожелал пройти в библиотеку, в кабинет, в гостиную, к роялю. — „Теперь не до менуэтов, — промолвил он, — да и Моцарт сейчас как-то далек от меня. Все меняется. Помните, как я вам говорил: ‘Подлинный страх не извне, а изнутри’? Ошибался я, жестоко ошибался; конечно, извне, как извне обыски, аресты, болезни, смерть“ <…>

„Слушайте, Михаил Алексеевич: я обеспечен, я скоро покидаю Петербург <…> Возьмите на память обо мне эти деньги“. И, ничуть не стесняясь своего жеста, я вынул из бумажника пачку керенок.

Руки его дрожали, когда он их брал. Как счастлива для него была эта сегодняшняя встреча наша! Мы поцеловались. — „Прощайте“. — „Вы хотите сказать: ‘до свиданья’?“ — „Нет, я сказал: ‘Прощайте’. Но вы еще услышите обо мне“» [540].

Однако, помимо материальных неурядиц, Кузмину предстояло в эту зиму пережить еще одно серьезное испытание личного плана. В его отношения — уже столь, казалось бы, установившиеся — с Юркуном вмешалось третье лицо, и, что должно было быть для Кузмина особенно ошеломляющим, — женщина.

Ольга Николаевна Арбенина-Гильдебрандт (1897–1980) была гимназической подругой Анны Николаевны Энгельгардт, второй жены Гумилева. В дневнике 1916 года она с завистью записывала о начавшихся тогда встречах Гумилева и Энгельгардт: «…она торопится на свидание с Гумилевым. А потом нежданно встречаю обоих. Он, кажется, улыбается, но я презрительно прошмыгиваю, не глядя. Он ей писал о любви все лето… (А она любит другого!) Он зовет ее в Америку… о! не в Египет. Он просит ее… о, то же самое! Но она счастлива! свободна! любима! любит! с письмами знаменитого поэта» [541].