Те десять лет

Те десять лет читать книгу онлайн

В основе книги свидетельства очевидца, участника событий, общественной жизни нашей страны на рубеже 50-х и 60-х годов; того времени, которое иногда именуют «десятилетием Хрущева».

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

А затем 13 октября последовал телефонный звонок, который сам Хрущев позже назвал «прямо истерическим». Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи с острейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов. Догадался ли Хрущев, в чем истинная причина вызова? Сын Никиты Сергеевича отдыхал вместе с отцом. Еще до отлета на Пицунду он рассказал отцу о разговоре с охранником Игнатова — Галюковым, который с высокой степенью ответственности раскрыл весь механизм заговора против Хрущева, назвал фамилии его активных участников. Этот человек шел на большой риск, но честность, уважение к Хрущеву превысили чувство страха. Микоян в Москве встречался с Галюковым. Сергей по поручению Анастаса Ивановича сделал запись этой беседы, но так и осталось неизвестным, заострил ли Микоян внимание Хрущева на всех этих странных событиях, придал ли им сам роковое значение?

Сергей, естественно, нервничал. Неожиданно он оказался в центре политических интриг, которым суждено было так переменить ход времени.

Ни отец, ни Микоян не посвящали его в свои беседы на Пицунде. Когда Хрущеву позвонили из Москвы, ему стало ясно, что сговор идет к финалу. Он выглядел, как рассказывал сын, усталым и безразличным. Произнес: «Я бороться не буду».

А Микоян? Он вылетел в Москву вместе с Хрущевым. Быть может, он тоже не собирался бороться, понял, что это безнадежно? Анастас Иванович защищал Никиту Сергеевича на заседании Президиума ЦК как мог и до конца.

Оба они, Хрущев и Микоян, были уже старыми людьми, и как знать, не иссяк ли запас пороха в их пороховницах.

Микоян недолго продержался на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 1965 году сам ушел в отставку. Какое-то время его терпели еще в качестве члена Президиума Верховного Совета, оставили кабинет в Кремле, приглашали на трибуну Мавзолея в дни праздников, а потом перестали заботиться о «декоруме». В юбилей 60-летия Октябрьской революции его даже не пригласили на торжественное заседание.

Через год, в 1978 году, А. И. Микоян скончался.

…На аэродроме в Москве Хрущева и Микояна встречал только председатель КГБ В. Е. Семичастный. Они сразу же направились на заседание Президиума ЦК.

14 октября состоялся Пленум ЦК, на котором Хрущев не выступал. Сидел молча, опустив голову. Для него этот короткий час был, конечно, страшной, непередаваемой пыткой. Но дома он держался ровно.

Анастас Иванович Микоян жил на Ленинских горах, в одном из правительственных особняков по соседству с Никитой Сергеевичем. Они возвращались вместе с тех заседаний Президиума ЦК, на которых велась речь о смещении Хрущева. Я приезжал в дом к Никите Сергеевичу в ту пору. Он уходил к себе молча. Перед Пленумом ЦК он сказал: «Они сговорились».

Хрущев с чистой совестью мог сказать, что «оставляет дела в государстве в большем порядке, чем они были, когда он их принял».

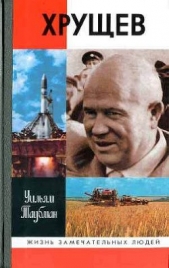

Мысль эта принадлежит не мне, а Марку Френкланду, одному из тех западных советологов, которые пытаются разобраться в том, чем было для Советского Союза «десятилетие Хрущева» (цитирую по «Политической биографии Хрущева», написанной Р. Медведевым). Мнения на этот счет с «чужого берега» разнообразны и любопытны. В начале 1988 года я встретился с американским профессором Таубменом. Он связывает и сопоставляет деятельность Хрущева, Кеннеди, Иоанна XXIII, считая, что каждый из них хотел изменить мир к лучшему, начал действовать в этом направлении сообразно своим убеждениям, но они многого не успели сделать.

В этом утверждении — только часть ответа на вопрос, почему мой американский собеседник соединил в разговоре эти три имени. Наверное, истина лежит глубже, и, быть может, мы до сих пор не осознали не только ее локальную, но и общечеловеческую сущность. «Обратите внимание, — говорил Таубмен, — на Западе эпохой Хрущева интересуются люди эпохи Кеннеди». Присоединяясь к размышлениям профессора, я тоже считаю себя не только «человеком Хрущева», а точнее сказать, XX съезда, но и приверженцем, если это выражение возможно, той политики, которую вырабатывал и мечтал претворить в жизнь президент Кеннеди. Я даже слышал такое утверждение: «Если бы Кеннеди не убили, не удалось бы сместить Хрущева…»

Но это из области предположений.

На XX съезде Хрущев торжественно провозгласил наше твердое убеждение: нет альтернативы политике мирного сосуществования и не существует фатальной неизбежности войн. Через пять лет к власти в Соединенных Штатах Америки пришел Джон Кеннеди. Он следовал поначалу традиционной американской линии — вооружаться и вооружаться. Но именно этот президент задумался, к чему такая политика может привести. И понял — общечеловеческие ценности превышают не только политические, но и классовые противоречия.

Однако до Делийской декларации, в которой об этом было заявлено Ганди и Горбачевым, лежала дорога в долгие четверть века.

Застой наступил не только в нашей внутренней, но и во внешней политике. Коснулся он и Соединенных Штатов Америки. «Не стоит забывать, — говорил профессор Таубмен, — что после Кеннеди к власти в нашей стране пришли Джонсон, Форд, Картер. «Блеклые президенты». Хотя каждый из них не прочь был использовать силу тех надежд, которые зародил в нации Джон Кеннеди…»

Когда речь идет о политическом деятеле, эмоциональные оценки часто бывают субъективными. Однако я все же приведу еще несколько десятков строк о Хрущеве, написанных в пору, когда он был уже на пенсии. Их автор — итальянский журналист Джузеппе Боффа, бывший корреспондент газеты «Унита» в Москве. (Теперь он сенатор, директор Института международных исследований.) «Наслоения заимствований из прошлого опыта развития Советского Союза приводили к тому, что для манеры мышления Хрущева был характерен явный эклектизм в том смысле, что различные моменты этого исторического опыта складывались в его суждениях в причудливые комбинации, не будучи подвергнуты отбору зрелого осмысления, который характерен для подлинной культуры мысли. Одна черта поражала многих, кто близко знал этого человека: в его культуре сочетались и чередовались озарения острой и могучей мысли и тяжелые пробелы невежества, элементарные, упрощенные представления и способность к тончайшему психологическому и политическому анализу…»

Возвращая миллионам невиновных уважение общества, развенчивая культ Сталина, отвергая террор и репрессии как метод управления делами государства, не только Хрущев, но и широкий круг лиц не поднялись до понимания более сложной истины: гигантскими усилиями народы нашей страны выстраивали общество, из которого при всех его бесспорных достижениях исчезал ленинский завет: для социализма превыше всего — человек!

Не противоречит ли сказанное тому, с чего я начал свои заметки, и как быть с тем оптимизмом, которым окрашивалась деятельность многих послевоенных поколений советских людей? Или здесь нет никакого противоречия, а просто исчерпал себя «оптимизм неведения»?

Последние слова в адрес Хрущева на октябрьском Пленуме ЦК в 1964 году произнес Брежнев. Не без пафоса закончил он короткое заседание, как бы резюмируя выступление Суслова. Вот, мол, Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущева при его жизни. Ну что ж, Брежнев был прав. С культом Хрущева покончили. Думаю, Хрущев никогда не согласился бы на ту роль, какую готовили теоретики застойного периода самому Брежневу.

В эпоху «развитого социализма» все больший вес приобретал человек, которого называли «серым кардиналом». Теперь о нем почти не вспоминают. Как нельзя все списывать на Хрущева, так нельзя все валить на Брежнева. Суслов любил держаться в тени. Не двигала ли эта тень своего «хозяина»?

Мне не раз приходилось встречаться с этим человеком, но я не могу утверждать, что знал его хорошо. Сказанное скорее штрих к портрету высокопоставленного партийного функционера.

Высокий, худой, с впалыми, часто небритыми щеками, он ходил или стоял чуть пригнувшись, так как Сталин, Хрущев, да и другие партийные вожди были низкорослыми. Некое небрежение в одежде, особенно в будни, серый цвет лица, редкая улыбка и отсутствие благодушия во взгляде делали его похожим на семинариста, как их рисовали классики русской литературы, — не хватало только хлебных крошек и пепла на лацканах пиджака. Даже в пору абсолютной моды на френч и гимнастерку Суслов носил цивильный костюм. Михаил Андреевич считался партийным интеллектуалом и не хотел связывать свой облик с военными чертами. (Исключение составили только годы войны.) Он умело пользовался эвфемизмами и даже врагов и отступников громил стертыми штампованными фразами, уберегая себя от волнений, ибо из-за слабого здоровья ценил жизнь превыше всего.