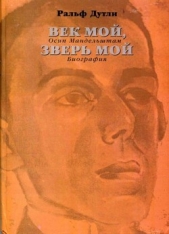

Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография

Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография читать книгу онлайн

Немецкое издание книги Ральфа Дутли о Мандельштаме — первая на Западе полная биография одного из величайших поэтов XX столетия. Автору удалось избежать двух главных опасностей, подстерегающих всякого, кто пишет о жизни Мандельштама: Дутли не пытается создать житие святого мученика и не стремится следовать модным ныне «разоблачительным» тенденциям, когда в погоне за житейскими подробностями забывают главное дело поэта. Центральная мысль биографии в том, что всю свою жизнь Мандельштам был прежде всего Поэтом, и только с этой точки зрения допустимо рассматривать все перипетии его непростой судьбы.

Автор книги, эссеист, поэт, переводчик Ральф Дутли, подготовил полное комментированное собрание сочинений Осипа Мандельштама на немецком языке.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак»:

Ольга Форш. Синтетический портрет Андрея Белого (1933/1934)

Своей жене Мандельштам сказал: «Это и мой реквием». Позднее самоотождествление с Белым? Надежда нашла этому объяснение: «Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: “Чего ты себя сам хоронишь?” — а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит» [308].

Словно он тогда уже знал, что у него не будет ни гроба, ни реквиема, что его безымянным опустят в землю, закопают в общей могиле, в самой дальней точке Дальнего Востока, под Владивостоком, вдали от его любимого Средиземноморья, — так, словно все это произойдет на другой планете.

В феврале 1934 года Мандельштам при встрече с Ахматовой сказал: «Я к смерти готов» [309]. Эпиграмма на Сталина была уже создана, хотя еще и не записана. Мандельштам предчувствовал, что этим он подписал себе смертный приговор. В конце марта 1934 года он встретил на Тверском бульваре Бориса Пастернака и прочитал ему свое антисталинское стихотворение. Пастернак насмерть испугался. По воспоминаниям Ольги Ивинской, его последней спутницы жизни, он якобы сказал Мандельштаму: «Я этого не слыхал, вы этого мне не читали. […] Потому что знаете, сейчас начались странные, страшные явления, людей начали хватать; я боюсь, что стены имеют уши, может быть, скамейки бульварные тоже имеют возможность слушать и разговаривать, так что будем считать, что я ничего не слыхал». А на вопрос, что побудило его написать это стихотворение, Мандельштам ответил, что более всего ненавидит фашизм во всех его проявлениях [310].

До ареста Мандельштама оставались считанные недели. Весной 1934 года ему еще раз пришлось столкнуться с советской литературой — ее официальными учреждениями и представителями. В. Д. Бонч-Бруевич, старый большевик и друг Ленина, директор основанного в 1933 году Центрального музея художественной литературы (позднее — Государственный Литературный музей), обращался тогда к разным писателям с предложением: продать их литературный архив Музею, иначе — государству. Постоянно страдавший от денежной нужды Мандельштам решил не упускать такой возможности. Он жил в долг, пользуясь подаянием добрых людей и продавая от случая к случаю свое и без того жалкое имущество.

Согласно протоколу от 16 марта 1934 года, экспертная комиссия Литературного музея собиралась приобрести мандельштамовский архив за унизительно смехотворную цену в 500 рублей. Для сравнения: Михаил Кузмин продал в декабре 1933 года свой архив за двадцать пять тысяч рублей [311]. Мандельштам был вынужден забрать свои бумаги назад; 21 марта после трудного телефонного разговора с Бонч-Бруевичем он пишет ему гневное письмо:

«…Вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку Вашего неуважения к моим трудам. Таким образом покупку писательского архива Вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. […] Мне как писателю, конечно, неприятно, что ошибки, подобные этой, могут подорвать авторитет Литературного музея Наркомпроса, но Ваш способ заставлять выслушивать Вами же приглашенное лицо совершенно ненужные ему домыслы и откровенности — вызывает во мне справедливое негодование» (IV, 156).

Это все тот же поэт, который снова — как и в письме Всероссийскому союзу писателей в 1923 году или в «Открытом письме советским писателям» 1929 года — отстаивает свое достоинство человека, художника и современника: весьма не советское поведение! Кроме того, он пишет издевательское стихотворение о народе «архивян», не столько покупающих, сколько продающих писательские архивы. В варианте этого стихотворения содержится намек на то, что власть имущие, приобретая через музей писательские архивы, могут использовать их как им заблагорассудится, даже уничтожить; музей превращается таким образом в алчного и продажного посредника («Паршивый промысел его: / Начальству продавать архивы» — III, 154) [312].

Подозрение не покажется надуманным, если вспомнить, сколько произведений художественного творчества действительно было уничтожено советским государством в XX столетии. Правда, случалось, что НКВД или КГБ выступали, скорее, в роли хранителей — так произошло, например, с дневником Михаила Булгакова (в 1990 году он обнаружился в недрах КГБ, при том, что сам Михаил Булгаков якобы сжег его еще в 1929-м). Однако такие случаи были, к сожалению, исключением из правила. Оптимистическая фраза «рукописи не горят», которую в романе «Мастер и Маргарита» произносит дьявольский Воланд, конечно, великолепна, но не всегда справедлива. Печи Лубянки поглотили великое множество рукописей, в том числе и сорок восемь листков, изъятых у Мандельштама при аресте. Впрочем, сотрудники секретного ведомства не учли одного обстоятельства: Надежда Мандельштам многое сохранит в своей памяти. Выходит, в конечном итоге Булгаков был все же прав.

В середине апреля 1934 года Мандельштам с Надеждой приезжает в Ленинград. Здесь 6 мая в Доме печати происходит тот самый инцидент, который вдова Мандельштама сочтет настолько существенным для его судьбы, что начнет свою мемуарную книгу с изложения именно этой истории: «…Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву…» Алексей Толстой председательствовал в товарищеском суде по делу Саргиджана, вынесшем 13 сентября 1932 года осуждающий вердикт Мандельштаму. Поэт ждал случая, чтобы посчитаться с «красным графом» и официальным советским писателем. И вот после собрания в Ленинграде он быстро подошел к Толстому, нанес ему пощечину и воскликнул: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены». Толстой схватил Мандельштама за руку и прошипел: «Разве вы не понимаете, что я могу вас уничтожить». Задыхаясь от ярости, Толстой бросился к Горькому, который якобы сказал: «Мы ему покажем, как бить русских писателей!» [313].

Очевидно, это стало последней каплей, переполнившей чашу, но во всяком случае, далеко не единственной причиной ареста Мандельштама. Агентурные сообщения о «контрреволюционных» стихах Мандельштама давно уже поступали в ОГПУ. Свое антисталинское стихотворение про «душегубца» и «мужикоборца» Мандельштам не мог или не хотел держать в секрете, как того требовала осторожность. Он не был опытным заговорщиком — он был поэтом, желающим, чтобы его слушали. Тщетно пытались близкие люди, например, жена Шкловского Василиса, указать ему на опасность. «Я говорила: “Что вы делаете?! Зачем? Вы затягиваете петлю у себя на шее”. Но он: “Не могу иначе…” И было несколько человек, и тут же донесли» [314]. Не только в присутствии одного собеседника — Мандельштам не мог сдержаться и перед несколькими людьми. Даже спустя десятилетия, в октябре 1970 года, его друг Борис Кузин с ужасом вспоминает: «Я в полном смысле умолял О. Э. обещать, что Н. Я. и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но все же обещание никому больше эти стихи не читать О. Э. мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немыслимо, чтобы стихи остались неизвестными […] Нет, не сдержит он своего обещания […] Буквально дня через два или три О. Э. со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: “Читал стихи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу”. У меня оборвалось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О. Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней О. Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно» [315].