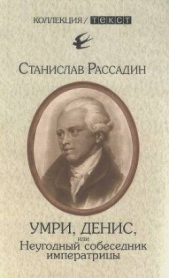

Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы

Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

«Ныне, по благости небес, позабыли мы уже, что сие значит, а в тогдашние, несчастные в сем отношении, времена были они ужасные и в состоянии были всякого повергнуть не только в неописанный страх и ужас, но и самое отчаяние; ибо строгость по сему была так велика, что как скоро закричит кто на кого „слово и дело“, то без всякого разбирательства — справедлив ли был донос или ложный и преступление точно ли было такое, о каком сими словами доносить велено было — как доносчик, так и обвиняемый заковывались в железы и отправляемы были под стражею в тайную канцелярию в Петербург, несмотря какого кто звания, чина и достоинства ни был, а никто не дерзал о существе доноса и дела как доносителя, так и обвиняемого допрашивать; а самое сие и подавало повод к ужасному злоупотреблению слов сих и к тому, что многие тысячи разного звания людей претерпели тогда совсем невинно неописанные бедствия и напасти, и хотя после и освобождались из тайной, но, претерпев бесконечное множество зол и сделавшись иногда от испуга, отчаяния и претерпения нужды на век уродами».

При Петре «словом и делом» ведал Преображенский приказ; с 1731 года чинить дознание и расправу начала Тайная канцелярия, существовавшая до 7 февраля 1762 года, когда была отменена указом Петра Третьего.

Вскоре, однако, она была восстановлена новой императрицею, правда, уже под именем Тайной экспедиции Сената, но преемственность была очевидной, и Степан Шешковский, по словам Пушкина, «домашний палач кроткой Екатерины», кнутобойничал не хуже, чем Ромодановский в Преображенском приказе или Ушаков при Анне Иоанновне; бил, говорят, палкою «под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают». Не зря тот же Пушкин, ведя речь о Екатеринином времени, продолжает повторять: «Тайная канцелярия». Не «экспедиция». Если это и оговорка, то знаменательная.

Короче, не ради невеселого каламбура вынес я в название главы трагически знаменитое словосочетание. Как видим, если в области духовной слово ставилось еще не слишком — сравнительно с будущим — высоко (во времена Елизаветы совсем не высоко), то в сфере политической оно давненько приравнивалось к делу. Власти-то понимали, что умысел, слух, острое словцо могут разрешиться действием.

Стало быть, существовало вышнее уважение к слову — увы, весьма своеобразное: дабы наказать его и искоренить.

Драма российской словесности ранней поры ее развития, драма российского общественного мнения, только еще зарождавшегося, драма — в конечном счете — самой тогдашней России состояла в том, что страх перед словом не то что опережал уважение к нему, но хуже: был проявлением этого уважения. Бояться слова начали прежде, чем в нем нуждаться.

Еще Петр выразил это царское уважение. В пору следствия над соучастниками царевича Алексея он, по словам Пушкина, «объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать запершись.Недоносителю объявлена равная казнь».

Денису Ивановичу Фонвизину повезло. Он угадал родиться и жить в куда более мягкие времена. Его не казнили за сочинение, написанное «запершись», втайне от царицы, хотя оно, «Рассуждение о непременных законах», по слухам, как-то дошло до Екатерины; тогда-то будто бы и посетовала она, что худо ей жить приходит. Больше того: ему выпала удача не тайно, а прямо высказать самодержавной государыне многое из того, что накипело.

НЕУГОДНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Случилось это в год 1783-й, в первый после отставки по службе. В год, для Фонвизина литературно плодотворный. Отставник, очень мало писавший в счастливейшую пору своей жизни, в двенадцатилетие сотрудничества с Паниным (потому что у него было дело), одолевая хворобы, начинает бурно печататься (потому что ему осталось только слово).

Благо для того открылись возможности.

В октябре помянутого восемьдесят третьего указ императрицы возвестил об учреждении Российской академии, членом которой Фонвизин стал с первого дня — вместе с собратьями по литературе, с Державиным, Херасковым, Княжниным, Львовым. И немедля взялся за составление словаря, ибо, в отличие от продолжавшей здравствовать Академии наук, новоучрежденная академия обязывалась заниматься только словесностью и языком.

«Начертание для составления толкового словаря славяно-российского языка». «Способ, коим работа толкового словаря славяно-российского языка скорее и удобнее производиться может»… Не имея на то ни малой претензии, суховато-деловые названия работ тем не менее уже говорят о горячности, с какою взялся за них Денис Иванович. А когда его «Начертание» встретило возражения другого члена Российской академии, замечательного историка Ивана Никитича Болтина, Фонвизин тут же открыл контркампанию, явив при том давность и выношенность своих суждений о словарном деле, если даже и спорных, а равно и готовность вести многотрудные споры. Даром что письмо к другу, содержащее антикритику на Болтина, открывается сообщением, в эту пору, к несчастью, уже обычным:

«Мучительная головная боль целые две недели меня не покидала…»

Важнейшим, однако, было иное событие.

Несколькими месяцами прежде, в мае, начал существовать «Собеседник любителей российского слова», журнал, печатавшийся при Академии наук. Над ним, как и над обеими академиями, начальствовала княгиня Дашкова.

В мемуарах этой замечательной женщины — правда, наитщеславнейших и не всегда достоверных — перечислено все, что, по мнению Екатерины Маленькой, должно сохранить память о ней в веках, да многое и домыслено; однако ж мимо «Собеседника», ее детища, за которое потомки должны быть ей всерьез благодарны, она прошла равнодушно. Не им гордилась, не его считала своим долговечным памятником. Вот и еще одно свидетельство тогдашнего отношения к слову. Как и то, что воспоминательница ни разу не назвала Фонвизина, даром что делала ему добро, коим могла бы и похвалиться; лишь мельком — и то помимо литературных его заслуг — помянула Державина; о бунтовщике Радищеве отозвалась пренебрежительно, попеняв своему брату Александру Романовичу Воронцову, который по доброте покровительствовал молодому человеку, одержимому «писательским зудом», и пожертвовал из-за него служебной карьерой…

Вернее, есть в мемуарах Дашковой одно и, кажется, единственное упоминание «Собеседника»: «В академии издавался новый журнал, в котором сотрудничали императрица и я»; но журнал пришелся к слову лишь затем, чтобы рассказать о скверном характере генерал-прокурора Вяземского, подозревавшего «Собеседник» в намеках на себя и на свою жену. Только-то.

Екатерина Великая свои собственные мемуары оборвала задолго до описываемых лет и событий, но, доведись ей их продолжать, она, в отличие от Маленькой, может быть, не обошла бы вниманием «Собеседник» и свое в нем участие. Во всяком случае, Вяземский — не Александр Алексеевич, генерал-прокурор, а Петр Андреевич, биограф Фонвизина, — заметил, что как Петр был плотник и преобразователь, так Екатерина была законодательница и журналист, а «Собеседник» — ее Саардам. Вероятно, это преувеличение, но не выдумка. По крайней мере, сама царица хотела, чтобы так оно и было.

Правда, она уверяла:

«Что касается до моих сочинений, то я смотрю на них как на безделки. Я любила делать опыты во всех родах, но мне кажется, что все, написанное мною, довольно посредственно, почему, кроме развлечения, я никогда не придавала этому никакой важности».

Конечно, кокетничала; авторское тщеславие Екатерине весьма было свойственно, о чем говорит хоть бы история с ее «Подражанием Шакеспиру, историческим представлением из жизни Рюрика».

Сей «Рюрик», изданный, как и все подобные сочинения императрицы, анонимно, лет пять провалялся в книжных лавках, никем из читателей не востребованный. Сочинителя это задело; Екатерина пожаловалась на невнимание к ее творению известному собирателю русских древностей графу Мусину-Пушкину и просила помянутого Ивана Болтина просмотреть пьесу. К всеобщему конфузу выяснилось, что оба знатока «Рюрика» отнюдь не читали, однако Болтин поспешил сделать к нему примечания, и пьеса наконец «пошла».