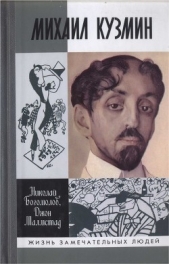

Михаил Кузмин

Михаил Кузмин читать книгу онлайн

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

А затем известия, которые хоть в какой-то степени можно было бы назвать откликами на политические события, из дневника пропадают, и только 4 декабря попадается еще одна, кажется, последняя одобрительная запись о происходящем: «Солдаты идут с музыкой, мальчишки ликуют. Бабы ругаются. Теперь ходят свободно, с грацией, весело и степенно, чувствуют себя вольными. За одно это благословен переворот».

Вряд ли хоть одну из этих записей можно расценивать как высказывание сколько-нибудь определенных социальных или политических убеждений. Для Кузмина события октября 1917 года и первых последующих месяцев представлялись неизбежными, но почти столь же неизбежно обреченными на провал, что придавало несколько романтический оттенок восхищению действующими лицами этой революции.

И разочарование в итогах переворота началось у Кузмина тоже, сколько можем судить, не с глобальных идеологических расхождений с новой властью, а с причин гораздо более частных, которые постепенно перерастали и переросли в общее неприятие всего складывающегося режима. Об этом говорит уже первая появившаяся в дневнике оценка итогов первых пяти месяцев жизни под властью большевиков: «Действительно, дорвавшиеся товарищи ведут себя как Аттила, и жить можно только ловким молодцам, вроде Рюрика <Ивнева> и Анненкова или Лурье и Альтмана» (10 марта 1918 года).

Мысль о том, чтобы самому приспособиться, была совершенно чужда Кузмину [487], и все его дальнейшее развитие показывает, что именно нежелание и неумение приспосабливаться привело его в конце концов почти к полной изоляции в литературной жизни конца 1920-х и всех 1930-х годов. Наоборот, он все время в разговорах с надежными людьми подчеркивал свое полное неприятие большевистской власти и всех ее учреждений, во всяком случае до тех пор, пока это можно было произносить, не рискуя головой. Характерна в этом отношении запись 28 декабря 1924 года, когда к Кузмину с визитом, рассчитывая получить сведения о творчестве, приезжала из Москвы поэтесса Нина Волькенау. Кузмин довольно многое рассказал ей о своей поэзии, а после ее отъезда записал: «Москвичка уехала. Впечатление, которое она будет везде говорить, — затаенность, простор, нищета и страшная контрреволюционность».

При этом общее настроение Кузмина приобретало характер, так сказать, гораздо более идеологический. Если первоначально на передний план выдвигается неприемлемость происходящего из-за разрушения привычной частной жизни, то со временем для Кузмина становится ясно, что все происходящее есть лишь часть некоего более общего процесса, который он неоднократно сравнивает с первыми веками нашей эры, со временем первоначального христианства и милого ему гностицизма. Не случайно в романе «Римские чудеса», начало которого было опубликовано в 1922 году, он переносит деятельность Симона-мага во времена императора Адриана и Антиноя, то есть во II век, тогда как все предания связывают его с I веком новой эры.

Обстоятельства не позволили Кузмину полностью создать ту историософскую панораму, которая бы отождествляла события современности со временами раннего христианства, но по дошедшим до нас фрагментам мы можем составить о ней некоторое представление и высказать предположения о той определяющей идее, которая была заложена в основу всего этого представления.

Общее настроение Кузмина, конечно, не подлежит никакому сомнению и может быть определено фразой из дневника: «Конечно, большевики <…> все равно прокляты и осуждены» (равно как подлежит осуждению и сам поэт, в какой-то момент их приветствовавший: «И ужаснет тебя провал, / Что сам ты дико запевал / Бессмысленной начало тризны»). Наиболее отчетливо это осуждение выражено в стихах из цикла «Плен» (1919), где о современной эпохе сказано: «Не твой ли идеал осуществляется, Аракчеев?»

Нам уже приходилось отмечать [488], что пьеса «Смерть Нерона» была задумана Кузминым на другой день после похорон Ленина, и это заставляет всерьез соотнести ее не только с реальностями времени, когда она была написана [489], но и с представлением Кузмина о социализме вообще. Следует отметить, что это представление в его сознании имело как гротескные черты, непосредственно связанные с действительностью первых лет «реального социализма», которые так отчетливо выразились в записях о смерти Ленина [490], так и другую сторону, определенную еще в 1905 году: «Социализм сравнивают с христианством (тоже еврейская утопия), не так же ли и он неприменим без перемен до неузнаваемости, до упразднения в государственной жизни?» (29 ноября 1905 года). Сама идея социализма впрямую соотносится с идеей христианской, столь же сильно искажавшейся в реальной жизни исторического христианства и оттого обретающей характер утопии. Но если для Кузмина христианство — при всех напряженных отношениях с Русской православной церковью — всегда оставалось священной путеводительной звездой, то не следует ли предположить, что и социализм представлялся ему неким далеким и практически недостижимым идеалом?

Если это правильно, то соотнесенность Нерона из пьесы Кузмина с Лениным (при всех абсолютно необходимых оговорках), очевидно, должна говорить в первую очередь о судьбе человека, наделенного гигантской властью и имеющего возможность эту власть использовать для продвижения мира по пути, предначертанному историей, но реально этого не делающего, не видящего исторических перспектив и потому погружающего страну, определяющую судьбы всего мира, в хаос и кровопролитие. Но сама великая идея остается, хранится как достояние небольших кружков верных и посвященных, которые тоже не являются идеальными людьми (как сказано в «Римских чудесах»: «Не все же могут быть мучениками. Люди слабы, слабость их будет большим соблазном»), которые привязаны к идее чаще всего своими личными, вовсе не святыми мотивами.

Это совершенно отчетливо видно в описании христианской общины, которую посещает в «Римских чудесах» Симон-маг. Он является туда со своей возлюбленной Еленой, которой дан дар мистического транса, где она отождествляется с Душой мира. И вот озарение Елены сталкивается с реакцией на него молодой христианки Теклы, которая открыто соотнесена с евангельской Марией, избравшей благую долю: сидеть у ног Христа (здесь его место занимает Симон-маг) и выслушивать его проповедь:

«— Я — Эннойя, София, Утешитель, Параклит, Елена! Я — любимая дочь Полноты, и я же растерзанный мир верну в Плирому. Я — душа мира, я дышу в ветре, благоухаю в яблонном цвете, вяжу нёбо айвой, гортань услаждаю медом, клонюсь в камыше. Я — Ахамот, и чем ты меня сделал! Взгляните на эти руки, прошу вас, взгляните на эти руки! Ты — Антихрист! Кощунник, наглый, жестокий лжец! Анафема! Анафема!

— Молчи! — раздался еще пронзительней крик Теклы. Не спуская глаз с рыжей, что влипла взором в Симона, она вся дрожала. — Молчи, кабацкая дрянь! потаскушка, сука и сукина дочь! Что он с ней сделал! в навозе нашел он божественную Психею, разглядел, пророчески узнал. Учитель благ, а в тебе говорит прежний навоз, в навоз просится обратно. Что он с ней сделал! Ноги мыть да воду с них пить, вот что должна ты делать, а не возвышать голос».

В крике Теклы отчетливо слышны не только интонации, но и слова современной базарной торговки, и это сделано расчетливо, для резкой характеристики одного из типов, присущих кругу посвященных. Но здесь же, в этом крике, есть одна параллель, не очень заметная читателю, не держащему в памяти всех произведений Кузмина. В настойчиво, трижды повторяющемся слове «навоз» звучит явная отсылка к стихотворению мая 1921 года: