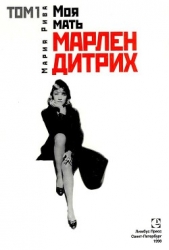

Моя мать Марлен Дитрих. Том 2

Моя мать Марлен Дитрих. Том 2 читать книгу онлайн

Скандальная биография Марлен Дитрих, написанная родной дочерью, свела прославленную кинодиву в могилу. «Роковая женщина» на подмостках, на экране и в жизни предстает на бытовом уровне сущим чудовищем. Она бесчувственна, лжива, вероломна — но, разумеется, неотразима.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Вчера съемочная группа взяла меня с собой в Сен-Поль-де-Ванс. Решили там пообедать. А ехали мы в итальянском гоночном автомобиле. В Сен-Поль-де-Вансе я наконец познакомилась с Коксинелли, молодым человеком, абсолютным двойником Мэрилин Монро. Он не схож с ней только в одном: у него голос явно получше, Коксинелли пел в Жуан-Ле-Пенз, и мне пришлось один раз поздно вечером отправиться послушать — в тот день я не работала утром. Естественно, я не могла не разглядеть как следует красивое декольте «ее» вечернего туалета. И это было нечто невиданное. «Гитлеру следовало вырезать им гланды!» Тебе следовало посмотреть на реакцию американцев — Тейлора, его светской супруги и Гилярофф. (Следовало по целому ряду причин.) Мы все вместе сфотографировались. Непременно пошлю тебе снимок. Хотя на самом-то деле мне хотелось сняться во фраке; это доставило бы тебе большее удовольствие.

Грейс, по слухам, возвратилась в Замок, и Гилярофф утверждает, что звонил ей, но я неуверена; наверно, врет и говорит это с единственной целью произвести на меня впечатление. Как и все люди, связанные с «Метро-Голдвин-Майер», он ей бесспорно предан, что, при всем том, вполне мило с его стороны. У меня анфилада комнат; если бы только ты могла на время оставить детей без себя, оставить, как говорится, повисеть в воздухе… Пусть это даже и не здешний воздух, который, впрочем, не слишком-то и бодрит.

Люблю тебя.

Мэсси

Прямой телеэфир, как и следовало ожидать, приказал долго жить. Наличие в Америке разных часовых поясов привело к тому, что стало совершенно невозможно договориться со спонсорами, — равно, впрочем, как и с руководителями телепрограмм, передаваемых несколько раз в неделю в одно и то же время. В результате телевизионный театр и многие другие программы переехали в Голливуд и дальше на запад с намерением снимать кинофильмы. Что касается киностудий, совсем недавно смертельно боявшихся телевидения, предрекавших Голливуду скорую кончину и уже горько оплакивавших собственную судьбу, то в их жизни все внезапно и счастливо переменилось. Нежданно-негаданно они заполучили новехонькую аппаратуру и при их первоклассном знании дела могли преуспеть даже больше прежнего.

Моя жизнь тоже переменилась, но отнюдь не к лучшему. Мне теперь приходилось ездить на работу через всю страну. Чемоданы распаковывать не имело ни малейшего смысла. Я стала чем-то вроде гостя в собственном доме. Причем, довольно редкого. Даже речь не заходила о том, чтобы всему нашему семейству переселиться в благословенный край плавательных бассейнов и пальм, — хотя перспектива, слов нет, выглядела жутко соблазнительно. Работа мужа по-прежнему оставалась прочно связанной с Нью-Йорком, и я одна понимала меру опасности, какой было чревато такое переселение для нашего с Биллом брака. В общем-то, помня об опасности, я и для сцены выбрала фамилию мужа: чтобы никто и никогда не мог опозорить Билла обращением «мистер Мэнтон», как позорили моего отца, называя его «мистер Дитрих» Мне, конечно, повезло, что фамилия Рива так удачно сочетается с именем Мария. Я много думала обо всех этих вещах и пришла к важным для себя выводам. Если ваш талант таков, что он сильнее вас, что он целиком вас поглощает и бесконтрольно, можно сказать, рвется наружу, — тогда надо действовать по пословице «В любви и на войне все средства хороши». На вас вины нет. Вы действительно ничего не можете с собой поделать. Но мое актерское дарование оказалось иного свойства. Я не была «прекрасным извергом» и, стало быть, могла вполне спокойно оставить свою работу, не боясь грядущих сожалений о бесценной утрате. Короче говоря, я полетела в Лос-Анджелес, сделала еще одну большую передачу — и покончила с этим занятием. В возрасте тридцати одного года Мария Рива полностью образумилась. Великое спасибо Биллу: наши сыновья перенесли свое временное «полусиротство» на редкость мужественно и мои внезапные возвращения под родной кров встречали без всякого надрыва, со спокойной благодарностью. Муж мой тоже нисколько не драматизировал происходящее, но благодарность? Еще чего! Разве он мог быть благодарен?!

Мать уехала в Рим — пришла пора съемок в интерьере. Работа над фильмом подходила к концу, и ее последние письма полны самообвинений и меланхолии.

10 сентября 1956 г.

Ну что, подведем итоги? Я вышла на финишную прямую; еще четыре дня, и все будет позади. Ненавижу себя за то, что поддалась уговорам, согласилась на усталость, на изматывающие нервотрепки и погубила понапрасну столько времени из-за себя и из-за этой работы. Но я и правда не могла одолеть их в одиночку! Я чувствовала себя какой-то потерянной, была все время сама не своя, и это не удавалось скрыть. На сей раз, поверь, мной не владело стремление во всем добиться совершенства, вовсе не оно сделало меня сверхкритичной. Я очень мало заботилась об одежде. Натягивала на себя платье и сразу просто-напросто о нем забывала. Это тоже стало заметно.

Но беда в другом. Я надеялась, я хотела сыграть в этом фильме легко, быстро и без особых треволнений. Видишь ли, мне казалось, что это единственно возможный (и правильный) способ разделаться со своей малоинтересной ролью. Никогда в жизни не приходило мне в голову, что я буду вынуждена бороться за реализм с итальянскими кинематографистами. Но на этом пути пришлось сражаться буквально за каждый дюйм, и мне чрезвычайно мешало почти все руководство, придерживающееся устаревших взглядов и принципов. Боюсь, однако, сражалась я недостаточно упорно и храбро. Может, из-за того, что очень быстро устала, а, может, это с самого начала была безнадежная затея: сохранять уверенность, доброе отношение окружающих и одновременно вести борьбу. Однако ведь не то, чтобы они все до единого были начисто лишены достоинств. Они просто не знали, на что я способна, что могу сделать, если не чувствую себя стреноженной.

Кроме всего прочего, с одной стороны, имелся Де Сика со своим очень определенным взглядом на меня и мою роль, а с другой — Тейлор, и его взгляд на то же самое коренным образом отличался от вышеупомянутого. Де Сика растолковывает мне, что у меня лицо Дузе и что ему страшно нравится грусть, которой я окутана, точно облаком, а Тейлор, напротив, желает во что бы то ни стало видеть на экране циничную «Femme du Monde» [25]. Однако и тот, и другой категорически не хотели «любви». Ладно, Бог с ними, надеюсь, я дала обоим то, что им требовалось. Трудно ведь целиком забыть вещи, которые тебе объясняют прямо перед самым пуском камеры. А Тейлор именно в этот момент имел обыкновение выкладывать мне свои идеи и замыслы.

Никому и никогда не представлялась возможность по многу раз отсматривать все «потоки», собранные воедино, по той простой причине, что их никто прямо сразу не снимает. В данном случае я смотрела «кольца» [26] фильма снова и снова, и каждая погрешность, каждый промах были очевидны, и каждый сбой установленного ритма, которому я должна следовать при перезаписи разных фонограмм на одну. Это выглядит так, словно тебя зверски пытают, заставляя опять и опять делать ту же самую ошибку только потому, что губы шевелятся и тебе надо соответствовать.

Я худая, как настоящая селедка, а кинооператор, вместо того, чтобы хоть немного завуалировать этот факт, с тех пор, как начали работать в студии, снимает меня довольно неудачно. При самодельном освещении в Монте-Карло я выглядела в сто раз лучше. К тому же лондонский «Техниколор» выяснил, что наш коротышка-оператор совершенно неопытен и, дабы выйти из положения и сэкономить деньги, попросил его давать как можно больше света во время работы. Тот исполнил просьбу, ни звуком не обмолвившись об этом мне. В общем, дальше я уже просто не могла открыть глаза, а он божился и клялся всеми святыми, что света столько же, сколько и прежде. Когда мне пришлось прерывать каждый кинокадр из-за слез, градом катившихся по щекам, тогда наконец он несколько уменьшил свет. О свете я, слава Богу, знаю достаточно, чтобы не приходить в панику от жары. Но если б ты посмотрела «потоки»! Это тоже напоминает мучения в нацистском застенке — лицо искажено отчаяньем, глаза я пытаюсь держать открытыми и, что самое потешное, без конца произношу: «Простите, я больше не могу», «Excusate» [27] или «Je ne peux pas» [28]. Я сижу какое-то время, закрыв лицо руками, а камера продолжает работать, и я снова пытаюсь что-то изобразить, пытаюсь еще и еще, однако всякий раз, когда сцена завершается, я сразу отворачиваюсь, потому что мне больно.