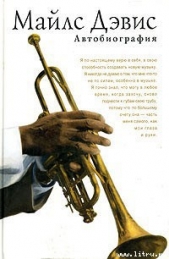

Автобиография

Автобиография читать книгу онлайн

Автобиография джазового трубача Майлса Дэвиса.

Майлс Дэвис – один из гигантов джаза, один из самых великих джазовых музыкантов XX века. Будучи учеником Чарли Паркера, он стал отцом-основателем таких джазовых направлений, как модальный джаз, кул-джаз, джаз-рок, а многие знаменитые ныне джазмены стали известны благодаря участию в ансамбле Майлса Дэвиса.

Всем любителям джаза рекомедуется !!!

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И стою и жду, пока он наденет на меня наручники – а все его причиндалы и прочее дерьмо валяются на земле. Потом я придвинулся к нему еще ближе, чтобы он не смог напасть на меня. А вокруг нас уже целая толпа собралась, и вдруг откуда ни возьмись подбегает этот белый детектив и – БАМ! – бьет меня по голове. Я даже не заметил, как он подкрался. По моему костюму хаки потекла кровь. Потом я помню, как появилась Дороти Килгаллен с выражением ужаса на лице – мы с ней знакомы много лет, я приударял за ее лучшей подругой Джин Бок – и говорит: «Майлс, что произошло?» Я был не в состоянии отвечать. Иллинойс Джэкетт тоже там был.

Вся эта история была похожа на начало расовых беспорядков, так что полиция сдрейфила и быстро увезла меня оттуда в 54-й участок, где меня сфотографировали всего в крови и все такое.

Ну вот, сижу я там вне себя от ярости, да? А они мне в участке говорят: «Ну ты, умник!» И все время норовили меня как бы случайно задеть, спровоцировать, чтобы у них был предлог еще раз дать мне по голове. Я сижу тихо, ни на что не нарываюсь, слежу за каждым их движением.

Смотрю вверх на стену, а там висит реклама тура в Германию для офицеров. И это всего через четырнадцать лет после окончания войны! Они едут учиться туда своему полицейскому дерьму. Там была целая рекламная брошюра, наверное, их там будут учить пожестче обращаться с нигерами – как нацисты с евреями. Я глазам своим не мог поверить – и предполагается, что они защищают нас! Я ведь совершенно ничего предосудительного не сделал – только помог своей знакомой поймать такси. Так уж вышло, что она оказалась белой, но разве нигеру позволительно такое?

Около трех утра я позвонил своему адвокату Хэролду Ловетту. Полиция обвинила меня в сопротивлении аресту, а также нападении на полицейского и нанесении ему побоев. Это кто кому нанес побои! Я до него даже не дотронулся! Была глубокая ночь, и Хэролд практически ничего не смог сделать. Потом меня перевезли в центральный полицейский участок, и утром Хэролд приехал ко мне на Центральную улицу.

Эта история попала на первые полосы нью-йоркских газет, и в заголовках повторялись обвинения в мой адрес. Там была и ставшая потом знаменитой фотография, как я выхожу из тюрьмы с забинтованной головой (меня отправляли в больницу, чтобы зашить рану), а впереди идет, как гордая кобылка, Франсис (она пришла, когда меня переводили в центральный участок).

Придя в полицейский участок и увидев меня там всего избитого, Франсис впала в истерику, начала рыдать. Мне кажется, до полицейских постепенно стало доходить, что они сделали ошибку, – ведь такая красивая женщина плачет из-за этого нигера. А потом пришла Дороти Килгаллен и на следующий день описала все это в своей газете. Она сильно раскритиковала в своей заметке действия полиции, и это мне тоже помогло.

Знаешь, это еще в Ист-Сент-Луисе (до того, как он стал совершенно черным) можно было бы выдумывать ерунду насчет оказания сопротивления при аресте и все такое, но уж никак не здесь, в Нью-Йорке, самом продвинутом и модном городе мира. Но опять же, я на горьком опыте научен, что если что-то случается и ты черный среди белых, справедливости не жди. Никакой.

На слушании в суде окружной прокурор спросил меня: «Когда полицейский арестовал вас и вы на него посмотрели, что означал ваш взгляд?»

Хэролд Ловетт, мой адвокат, спросил: «При чем здесь вообще взгляд?» Они пытались доказать, что я собирался ударить полицейского или что-то в этом роде. Мои адвокаты не дали мне выступить в суде, они посчитали, что белый судья и белые присяжные истолкуют мою уверенность в себе как высокомерие, да и мой скверный характер, с которым я, по их мнению, не смогу совладать, делу помешает. Но тот случай навсегда изменил меня, сделал меня злее и циничнее, чем я был на самом деле. Два месяца ушло на то, чтобы трое судей вынесли постановление о неправомерности моего ареста, после чего это дело против меня было прекращено.

Позже я подал в суд на полицейский участок на сумму в 500 тысяч долларов. Хэролд делами о правовой небрежности не занимался и нанял другого адвоката, который забыл подать иск до истечения срока давности. Так что мы это гребаное дело проиграли, я был из-за этого зол как черт, но ничего не мог поделать.

Полиция отобрала у меня лицензию на выступления в кабаре, и некоторое время мне нельзя было играть в нью-йоркских клубах. На последних концертах оркестр играл без меня, но клуб сделал по этому случаю официальное заявление. Я слышал, что мои ребята играли на отрыв, выкладывались полностью и каждую тему исполняли так, будто это была их собственная группа. Но Кэннонбол и Колтрейн не стали исполнять некоторые темы, и я понимал, что дело трещало по швам. Но потом, когда после пары дней эта дерьмовая история сошла с первых полос нью-йоркских газет, наступило затишье. Многие тут же обо всем этом забыли. Но многие музыканты и знающие люди – и черные и белые – запомнили эти события и считали меня героем за то, что я оказал сопротивление полиции.

Примерно в это время среди публики – в основном белой – пошли разговоры, что я, видите ли, «злой», «расист», и тому подобная чепуха. Но знаешь, никаким расистом я не был, правда, это не означает, что я спускал хамство белым. У меня не было привычки подобострастно скалиться на сцене, шаркать угодливо ногами и держать палец в заднице, выпрашивая подачки и чувствуя комплекс неполноценности перед белыми. Я, как и они, жил в Америке и был намерен пользоваться всем тем, что мне положено.

В конце сентября Кэннонбол ушел из оркестра, и мы опять стали квинтетом. Больше он к нам не вернулся. Все остальные остались. Уход Кэннона повлиял на звучание оркестра в том смысле, что мы как бы вернулись к тому, что играли раньше, к самим себе до модального периода. Правда, Уинтон Келли сочетал на фортепиано манеру Реда Гарланда и Билла Эванса и мы могли двигаться в любом направлении. Но без альтового голоса Кэннона я уперся в идейный тупик и уже не знал, какого звучания мне хотелось от моей небольшой группы.

Мне была необходима передышка. Я всегда искал новые темы для исполнения, новые музыкальные идеи, и в большинстве случаев мне это удавалось. Может быть, раньше мне помогала холостяцкая жизнь – ведь я всегда бывал в гуще музыкальных событий, всегда слышал новую музыку. А тут стал много сидеть дома с Франсис, ходил на званые обеды, в общем, жил семейной жизнью. Но все же под конец 1959 года у меня оставались рабочие обязательства – начало совместной с Гилом Эвансом работы над альбомом, который мы назвали «Sketches of Spain».

Все началось с того, что в 1959 году я оказался в Лос-Анджелесе и пошел навестить друга по имени Джо Монтдрэгон, прекрасного студийного контрабасиста, жившего в долине Сан– Фернандо. Джо – испаноговорящий индеец из Мексики, очень красивый парень. Когда я пришел к нему, он слушал запись «Concierto de Aranjuez» испанского композитора Хоакина Родриго и сказал: «Майлс, послушай это. Ты сможешь это сыграть!» Ну я сижу, слушаю, смотрю на Джо и говорю себе: «Черт побери, какая сильная мелодия!»

Я сразу понял, что запишу эту вещь, так она запала мне в душу. Вернувшись в Нью-Йорк, я позвонил Гилу и обсудил с ним этот проект, дал ему пластинку, чтобы он посмотрел, что с этим можно было сделать. Ему тоже этот концерт понравился, но он сказал, что для целого альбома нужно добавить еще несколько вещей. Мы достали пластинку с перуанским индейским фольклором и быстро что-то сымпровизировали. Получился «The Pan Piper». Потом взяли испанский марш «Saeta» – его исполняют в Испании по пятницам, когда восхваляют Бога.

Трубачи сыграли этот марш точь-в-точь как в Испании.

Испанией одно время правили черные мавры, ведь африканцы много лет назад завоевали ее. В Андалусии много африканского в музыке, архитектуре, да и всей культуре, во многих людях там течет африканская кровь. Так что в музыке – в звуках волынок, труб и барабанов – там слышались черные, африканские мотивы.

«Saeta» – андалусийская песня, одна из основных, старейший тип религиозной музыки. Обычно ее исполняет одна певица без аккомпанемента во время религиозных церемоний в Святую неделю, в ней говорится о страстях Христа. По улице продвигается процессия, а певица стоит на балконе, опершись на железные перила, поет и наблюдает за толпой, которая останавливается под ее балконом. Предполагалось, что я был голосом этой певицы на трубе. И когда я заканчивал, фанфары труб сигналили о том, что процессия двинулась дальше. И во все время исполнения приглушенные звуки барабанов подчеркивают голос певца. В конце слышится звучание марша, потому что именно это и происходит – они уходят маршем, а закончившая петь женщина остается стоять на балконе. Мой голос должен был быть одновременно и радостным и печальным, и это было не так просто.