Шаляпин

Шаляпин читать книгу онлайн

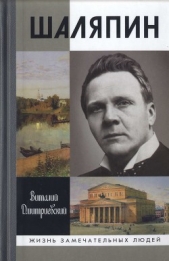

Русская культура подарила миру певца поистине вселенского масштаба. Великий артист, национальный гений, он живет в сознании современного поколения как «человек-легенда», «комета по имени Федор», «гражданин мира» и сегодня занимает в нем свое неповторимое место. Между тем творческая жизнь и личная судьба Шаляпина складывались сложно и противоречиво: напряженные, подчас мучительные поиски себя как личности, трудное освоение профессии, осознание мощи своего таланта перемежались с гениальными художественными открытиями и сценическими неудачами, триумфальными восторгами поклонников и происками завистливых недругов. Всегда открытый к общению, он испил полную чашу артистической славы, дружеской преданности, любви, семейного счастья, но пережил и горечь измен, разлук, лжи, клеветы. Автор, доктор наук, исследователь отечественного театра, на основе документальных источников, мемуарных свидетельств, писем и официальных документов рассказывает о жизни не только великого певца, но и необыкновенно обаятельного человека. Книга выходит в год 140-летия со дня рождения Ф. И. Шаляпина.

знак информационной продукции 16 +

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В театр, в культуру Горький пришел «со стороны», «из низов» и не упускал случая продемонстрировать исключительное видение «своей» правды, подчеркнуть свою «классово-генетическую монополию» на ее понимание. «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе — стоит, — писал Горький в 1913 году, — ибо это — живучая, подлая правда, она еще не издохла и по сей день». Еще только осваивая писательское ремесло, в 1896 году, Горький писал будущей жене Е. Пешковой: «У меня, Катя, есть своя правда, совершенно отличная от той, которая принята в жизни. И мне много придется страдать за мою правду, потому что не скоро поймут и долго будут издеваться надо мной за нее».

«Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобно жизни, — писал Л. Н. Толстой в „Исповеди“. — …Для того, чтобы понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей». Примечательны слова поддержки, сказанные Толстым Горькому в Крыму: «Вы настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите, выйдет грубо, — ничего. Умные люди поймут». Записи Толстого о Горьком в дневнике: «Настоящий человек из народа… У этой среды (в которой сформировался Горький. — В. Д.) есть чистая нравственная жизнь, а это пересиливает всё». Впрочем, сам Горький не идеализировал среду, из которой вышел, — «свинцовые мерзости жизни» он мстительно запомнил навсегда.

Единоборство со средой давалось «выходцам из ее недр» высокой ценой, растраченным талантом, духовного, а то и физического здоровья. А. Н. Серебров-Тихонов вспоминает с грустью брошенные слова А. П. Чехова: «Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мешанинам, разнолюдью — роман уже не под силу» — и отказывается от замысла написать роман… Двойственность общепринятой морали давила на Чехова, но он не смирялся с ней еще с той поры, когда «ценою молодости… вырывал из жизни то, что писатели-дворяне берут у природы даром». Ненависть к затхлости, мещанскому скудоумию и самодовольной посредственности формировали в нем влечение к идеалу, к человеку, способному активно противиться среде, самоотверженному в действиях и поступках, устремленному к осуществлению цели. И этим Чехов был близок Горькому и, конечно, Шаляпину.

Горький сознательно не отрывал литературную работу от своей общественно-политической деятельности — оба занятия находились в нерасторжимом единстве. И потому, окунувшись в борьбу литературных направлений и политических группировок, Горький заявлял о своей позиции вызывающе непримиримо. «Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел, — писал он Чехову. — Как хорошо, что Вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни. Я же, чувствуя, что это хорошо, не способен, должно быть, жить как Вы — слишком много у меня симпатий и антипатий».

Программные герои Горького моложе чеховских, они отторгают груз традиций и опыт прожитых лет, в отличие от чеховских персонажей, несущих в себе гнет безвременья и застоя, они не «растворены» в «рефлексиях», раздумьях, сомнениях, живут в готовности к активному действию, поступку. Герои Чехова пытались вырваться из-под гнета обыденности, пошлости среды, обстоятельств и тоски по идеалам и с мужественной терпеливостью переносили невзгоды, сохраняя достоинство и веру в будущее. Но теперь Горький не приемлет такого героя. В «Заметках о мещанстве» (1905) он пишет: «Наша литература — сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом перед страдальцем-мужичком и удивления перед его нечеловеческой выносливостью… Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле. Все они терпеливо — непременно терпеливо, без гнева, без ропота! — несут на своих плечах гнетущую душу и тело, невзгоды и позор рабской жизни». В письме К. Федину в 1928 году Горький писал: «Акакий Акакиевич, „станционный смотритель“, Муму и все другие „униженные и оскорбленные“ — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными. Обучились мы этому ловко и добросовестно». Горький одержим идеей социального реванша, ее он пронес через все творчество. Самосозерцание, самоанализ, сострадание, сочувствие выведены за скобки, герои Горького созрели для действия, призывают к консолидации, к силовому мятежу.

Горький встретился с Чеховым и МХТ на гребне своего литературного успеха и восторженной любви к Москве, к Художественному театру. В письмах он восхищался независимостью Чехова, но сам уже «глядел в Наполеоны», мечтал о «декоративном», возвышающем жизнь реализме, который спустя 30 лет назовет «социалистическим». Горький звал Чехова, как и Шаляпина, за собой, но Антон Павлович чурался открытой политики и не увлекся модной «украшательской» литературной идеологией, предостерег молодых героев «Вишневого сада» — Аню и студента Петю от легковесных бунтарских увлечений.

После революционных выступлений 1905 года Горький раздражен Чеховым, его «остановкой» перед будущим, перед «тревожной неизвестностью», сам же он в «Дачниках», во «Врагах», в «Детях солнца» идет «дальше», утверждая в театре нового программного героя, выпячивающего свое классовое, кровное превосходство. «Дети прачек, кухарок, дети здоровых рабочих людей — мы должны быть иными! Ведь никогда еще в нашей стране не было образованных людей, связанных с массою народа родством крови…» Традиция очевидна — вспомним некрасовское: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Кровь пролилась 9 января 1905 года и воодушевила Горького. «Итак — началась русская революция, мой друг, — пишет он Е. Пешковой, — с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые да не смущают, — история перекрашивается в новые цвета только кровью».

Немирович-Данченко с горечью признавался, что в свое время не сразу принял чеховский «Вишневый сад». Но он сразу почувствовал антиинтеллигентскую агрессию «Дачников» и, с согласия Станиславского, разорвал с Горьким отношения. А социал-демократов «вроде Горького», навязывавших искусству «дешевые революционные идеи», называл в 1910-х годах — в период обострения конфликта с Горьким — «туполобыми».

Различие картин мира Чехова, МХТ и Горького резко обнажилось после 1905 года. В эйфории революционных настроений идеи и мотивы горьковского провинциального ницшеанства героизируются, транслируются в массовое сознание Комиссаржевской, Качаловым, Мейерхольдом, Ходотовым, Шаляпиным и находят бурный отклик у возбужденной революционными идеями публики.

Глава 2

СУДЬБА ЖАНРА

Литературное слово, музыка, живопись создавали в России начала XX века особую духовную атмосферу, интонационную образную «среду духовного обитания», внедрялись в повседневное житейское общение через каналы новых развивающихся информационно-зрелищных технологий. Великие открытия века — фотография, кинематограф, грамзапись, радио — энергично завоевывали культурное пространство. Только с 1900 по 1907 год в России продано свыше полумиллиона граммофонов, десять миллионов дисков, бессчетное количество рекламных журналов, нот, песенников. Грамзапись внедрялась в быт практически всех слоев населения, включая рабочих, городских мещан, зажиточных крестьян.

Благодаря грамзаписи артисты театра, эстрады, кинематографа, чтецы, певцы, литераторы, поэты приобретают огромную популярность. «Записать грампластинку» спешат певцы Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Иван Ершов. Из граммофонных раструбов звучат «живые голоса» Льва Толстого, Ивана Бунина, Игоря Северянина, примадонн эстрады Надежды Плевицкой, Анастасии Вяльцевой, Вари Паниной, Наталии Тамары, Саши Давыдова, Александра Вертинского, Юрия Морфесси…

Федор Иванович Шаляпин чутко ощущает стремительные ритмы и темпы художественной жизни, ее пульс и энергично осваивает новые творческие пространства. Они широко открываются перед ним на концертной эстраде. Певец обогащает свой камерный репертуар новыми романсами, русскими народными песнями, пробует себя в жанре мелодекламации, увлекается новыми техническими открытиями — грамзаписью и кинематографом.