Гончаров

Гончаров читать книгу онлайн

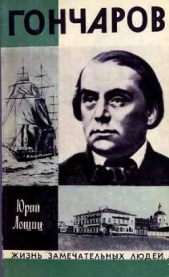

Жизнь И. А. Гончарова — одного из создателей классического русского романа, автора знаменитого романного триптиха — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» — охватывает почти восемь десятилетий прошлого века. Писателю суждено было стать очевидцем и исследователем процесса капитализации России, пристрастным свидетелем развития демократических и революционных настроений в стране. Издаваемая биография воссоздает сложный, противоречивый путь социально-нравственных исканий И. А. Гончарова. В ней широко используется эпистолярное наследие писателя, материалы архивов.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И под конец, почти уже на выкрике: «Пиши» — твердят, когда нельзя писать, когда на носу бури и пожары, от которых искусство робко прячется, когда надо писать грязью или вовсе не писать; пиши, твердят, когда все опротивело, на душе стоят слезы, когда чувствуешь, что пережил годы писанья, как пережил годы страстей и завял. Нельзя писать и не стану, разве только придется писать доклад или записку».

И как бы в отместку самому себе, с отчаянья, бросается он вновь в бесконечный коридор государственной службы… Осенью в Петербурге его принял министр внутренних дел Валуев — один из самых маститых вождей и вершителей пореформенной политики.

Валуев был женат на дочери князя Петра Андреевича Вяземского (под началом князя Гончаров совершал первые шаги на цензурном поприще). Когда-то в доме у Вяземских Валуев, говорят, часто попадался на глаза Пушкину, и автор «Капитанской дочки» якобы списал своего Гринева с симпатичного, открытого и речистого юноши. Теперь Валуев был на вид не столь уж симпатичен, но открытость в общении и задатки оратора довел в себе до уровня высокого искусства. В политических кругах его считали безусловно «левым», но, ревниво поддерживая эту репутацию, умел он при случае бывать всяким. Федор Достоевский, передавали, скаламбурил по его поводу: не Валуев — Виляев.

Речь между Гончаровым и министром зашла о редактировании правительственной газеты «Северная почта». Валуев надеялся, что фамилия известного писателя, к тому же недавно избранного членом-корреспондентом Российской Академии наук по отделению языка и словесности, прибавит органу министерства многих новых подписчиков. Ему хотелось иметь редактора, что называется, «с эстетикой».

Так автор «Обломова» почти нежданно-негаданно для себя оказался в числе привилегированных журналистов. Поступок, явно отдающий авантюрой, даже если учитывать чрезвычайность обстоятельств писателя, у которого хронически «не пишется».

Через месяц после зачисления на должность редактора Гончаров подает министру докладную записку «О способах издания «Северной почты». Тон записки сугубо деловой, как бы мы теперь сказали, конструктивный. Какова бы ни была личная подоплека его поступления на службу, новый редактор вовсе не намерен быть, судя по этому тону, пассивным орудием чужой воли. Уже потому хотя бы, что собирается, в частности, «удовлетворить собственному желанию — ознакомиться ближе, из верных официальных источников, с внутреннею жизнью России».

Как сделать, чтобы эти источники были достаточно надежными? Необходим, по его убеждению, целый ряд мер, касающихся ведения газетного дела. В приснопамятные времена Булгарина и Греча в печати то и дело допускалась лесть в адрес правительства, похвалы его «мудрости», «правосудию»… «Излишек ревности писателей простирался до фабрикации похвал, которые приписывались иностранцам или будто извлекались из присланных по почте писем и т. п. Все знали и смеялись над этим».

Не приводила к хорошим последствиям и политика умалчивания событий, которые часто совершались у всех на глазах, или же намеренное искажение фактов. «Показывали не то число умерших от холеры, погибших на пожарах, скрывали настоящую цифру убытков, случаи неурожая, голода и проч.».

Упомянул Гончаров и о долго господствовавшем «цензурном страхе», и о забвении гласности и как общественной реакции на это — о недоверии к распоряжениям администрации. Он считает, что правительство должно бы несколько более доверять читающему большинству и снисходительно посвящать его «в свои виды». Вместе с тем, по его убеждению, нововведения в «Северной почте» нужно проводить «постепенно и осторожно», чтобы не дать другим органам печати соблазнительный повод уйти в разговоре с публикой «далее возможных у нас пределов».

…Трудно сказать, возымела ли эта записка действие на министра. С первых же месяцев своего редакторства Гончаров оказался по рукам и ногам опутан неотлагательными административными заботами, о существовании которых накануне и не подозревал. Что до содержания газеты, то, как сразу выяснилось, оно будет целиком и полностью диктоваться нуждами министерства, а не его, редактора, волей и вкусом. Иван Александрович попытался для начала изменить хотя бы внешний облик газеты, улучшить литературный уровень ее материалов. Нужно было подыскивать новых способных сотрудников. Кое-что он в этом направлении быстро предпринял. Но тем временем накапливались другие срочные дела. От Валуева беспрерывно следуют материалы для публикаций, один другого неотлагательней. Редактор видится с министром почти ежеденно. А ведь и корректуры надо прочитывать ему самому. И самому править статьи сотрудников. И… словом, он завертелся и втайне даже был рад этому. «Работа поглощает меня всего, — признание из письма к старшей сестре, — а это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьего дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня или что ожидал всего, кроме трудолюбия, считая за Обломова».

Однако зияющая пустота будущего, не заполненного любимым творчеством, не позволяла писателю надолго забыться опиумом официозной журналистики. Все чаще он ропщет — в беседах с друзьями, в письмах, наедине с самим собой. Все чаще осознает, что поступил опрометчиво, впопыхах. Не проработав в газете и года, Гончаров слагает с себя обязанности редактора. Вскоре ему предлагают другую службу, более спокойную, более привычную — цензорскую, да еще и с повышением в должности и окладе.

Пожалуй, при иных условиях он бы еще подумал как следует, прежде чем соглашаться. Но сейчас воля его парализована. Надежды на завершение «Обрыва» нет. Других литературных заработков также не предвидится, следовательно, прожить ему без службы никак нельзя. Одинокая болезненная старость уже не за горами.

Ну что ж, он, как и прежде, будет служить честно, не делая себе поблажек и послаблений, но, как и прежде, с сердцем, до краев переполненным горьким чувством жизненной неудачи… Действительный статский советник! Шутка ли, гражданский генерал! Но если он и генерал, то потерпевший поражение в литературной баталии с целым войском враждебных обстоятельств. Генерал с застарелой раной, которая в дурную погоду ноет и кровоточит. А погоды дурной Петербургу не занимать.

Так проходят еще два года. В истории написания «Обрыва» они самые, пожалуй, глухие. Гончаров прекращает печатать отрывки из романа. Перестает читать отдельные главы в домах своих петербургских друзей и знакомых. В его письмах этих лет тема незавершенного романа обходится упорным молчанием. Все переживания по поводу горемычной книги запрятаны глубоко внутрь. Но, видимо, оттуда, изнутри, они все же дают о себе знать — тем хотя бы, что в характере писателя появляются новые, прежде неизвестные или малоизвестные свойства: раздражительность, резкость в суждениях, характеристиках. В общественном поведении цензора Гончарова эти свойства заявляют о себе все большей жесткостью исповедуемых им идеологических принципов. Не случайно именно с этими годами принято связывать мнение о реакционности социальных воззрений «позднего» Гончарова.

Так, его отрицательное отношение к нигилизму (об этом мы до сих пор знали лишь из переписки с Екатериной Майковой) находит теперь воплощение не только на страницах романа, но и многократно фиксируется в цензорских отзывах, предупреждениях.

В нигилизме Гончаров видит прежде всего силу абсолютного разрушения, силу слепую, самонадеянную, циничную и завистливую, существующую лишь постольку, поскольку есть что разрушать, от чего отказываться.

Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что это у него старческое брюзжание. Но разве он один из писателей возмущен и оскорблен? А более молодые? Тот же Писемский, тот же Лесков? Про них ведь не скажешь, что они науськаны против нигилизма правительством, — люди самостоятельные. А Алексей Константинович Толстой, которому принадлежит меткое: «Нигилизм будет отрицать все на свете, но его самого никто не смей отрицать»? А Тургенев, наконец? Ведь его Базарова симпатичной личностью никак не назовешь, недаром и в печати такой шум вокруг «Отцов и детей».