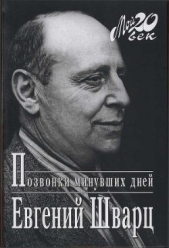

Позвонки минувших дней

Позвонки минувших дней читать книгу онлайн

В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.

Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В этом несчастье он не одинок. Таким же мучеником был Олейников, все искавший, полушутя, способы начать новую жизнь: то с помощью голодания, то с помощью жевания — все для того, чтобы избавиться от проклятого наваждения и начать работать. Так же, по — моему, пребывает в мучениях Пантелеев. Было время, когда в страстной редакторской оргии, которую с бешеным упрямством разжигал Маршак, мне чудилось желание оправдать малую свою производительность, заглушить боль, мучившую и нас. У Шварца было одно время следующее объяснение: все мы так или иначе пересажены на новую почву. Пересадка от времени до времени повторяется. Кто может, питается от корней, болеет, привыкая к новой почве. Из почвы военного коммунизма — в почву нэпа, потом — в почву коллективизации. Категорические приказы измениться. И прежде люди, пережив свою почву, либо работали некоторое время от корней, либо падали. А мы все время болеем. Изменения в искусстве не соизмеримы с изменением среды, мы не успеваем понять, выразить свою почву. Я не знаю, убедительна эта теория или нет, но Шварц некоторое время утешался ею. При своей беспокойной ласковости с людьми — любил ли он их? Затрудняемся сказать. Олейников доказывал Шварцу, что он к людям равнодушен, ибо кто пальцем не шевельнет для себя, тем более ничего не сделает для близких. Мои наблюдения этого не подтвердили. Без людей он жить не может — это уж во всяком случае. Всегда преувеличивая размеры собеседника и преуменьшая свои, он смотрит на человека как бы сквозь увеличительное стекло, внимательно.

И в этом взгляде, по каким бы причинам он ни возник, нашел Шварц точку опоры. Он помог ему смотреть на людей как на явление, как на созданий божьих. О равнодушии здесь не может быть и речи. Жизнь его не мыслима без людей. Другой вопрос — сделает ли он для них что‑нибудь? Сделает ли он что‑нибудь? Среди многочисленных объяснений своей воле к неподвижности он сам предложил и такое: «У моей души либо ноги натерты, либо сломаны, либо отнялись!» Иногда душа приходит в движение, и Шварц действует. Тогда он готов верить, что неподвижность его излечима. Иногда же приходит в отчаяние. Бывают дни и недели, когда он не шутя сомневается в собственном существовании. В такие времена он особенно говорлив и взгляд его, то и дело устремляемый на собеседников, особенно пытлив. В чужом внимании видит он, что как будто еще подает признаки жизни. В таком состоянии, шагая по комаровскому лесу зимой, он увидел однажды следы собственных ног, сохранившиеся со вчерашнего дня, — и умилился. Поверил в свое существование. На этом и кончу. Автопортрет затруднен двумя обстоятельствами: я лучше знаю себя изнутри, внешний облик не ясен мне.

Я слишком много о себе знаю. И наконец, как я могу говорить о своей влюбчивости и верности, о дочери, о друзьях? Кроме того, некоторые считают, что я талантлив. Если это верно, то многое в освещении автопортрета должно измениться, переместиться. Если это так — это дух божий носится над хаосом, который пытался я нарисовать.

[1939 год.] Он оказался по некоторым бедам чуть ли не страшнее 38–го… Пока жили мы в Гаграх, написал я пьесу для кукольного театра «Кукольный город»… Прошла «Снежная королева» у Зона в Новом ТЮЗе, потом в Москве. Вот привез я папу на спектакль. Он держится все так же прямо, как до болезни. Голова откинута назад. Он строен, как прежде. Но глаза глядят не видя. Он сохранил десятую часть зрения в одном глазу. Но бокового зрения. Ему надо отвернуть чуть — чуть голову от предмета, который рассматривает, только тогда попадает он в поле его зрения. О бормотание! Проще можно сказать: ему надо взглянуть на предмет искоса, чтобы тот попал в поле его зрения. Я боюсь, что отцу станет худо в жарком тюзовском зале, но все обходится благополучно. Только он плачет, когда его трогает спектакль или шумная реакция зрителей. Через некоторое время после папиной болезни заболевает мама. Симптом Миньера. Поэтому на тюзовском спектакле ее нет. Припадки головокружения и тошноты начинаются у нее внезапно, она не решается выходить. Я бываю у них почти каждый день.

Да, я бываю у них часто, почти каждый день, но я, бывает, разговариваю с отцом не то что резко, а недостаточно любовно. Семья у нас строгая была всегда. Как будто и не в чем себя упрекнуть. Я всегда стараюсь рассказать что‑нибудь, развлечь, но о своих делах говорю неохотно. О своей работе. Мне стыдно почему‑то. Меня раздражают расспросы отца по этому поводу. А как раз это и важно ему. Человек больше сорока лет работал с утра до вечера, и вдруг сразу несчастье оторвало его от жизни. Теперь он жил нашей жизнью. Однажды звонит он ночью по телефону: «Взгляни, пожалуйста, сколько градусов на улице». — «А зачем тебе?» — «У Вали на стройке не застынет, боюсь, бетон». И я, с трудом скрывая раздражение, лезу со спичкой за окно посмотреть, сколько градусов, и сообщаю результаты. Мне как будто и не в чем себя упрекнуть, но трудно держаться ровно и ласково с больными и слабыми, когда не было в семье привычного ровного и ласкового тона. Я слишком логичен, слишком прав иной раз. Впрочем, живем мы дружнее, чем когда бы то ни было. И я снимаю дачу в Луге с тем, чтобы перевезти к нам отца. Мама отказывается ехать. И вот начинается роковое лето тридцать девятого года. На даче, через пустырь от нас, живет Наташа. А за углом сняли мы дачу для Сашеньки Олейникова и его бабушки, матери Ларисы. Легенькая, сожженная горем, оскорбленная несчастьями, которые сыпались на нее словно по злому умыслу, она недоверчиво смотрела на весь мир. Думаю, что и на нас заодно. Наши горести не были видны, вот мы и представлялись ей виноватыми в чем‑то. Не думаю, что отдавала она себе отчет, но вспыхивало вдруг осуждение в ее исплаканных глазах. Сашенька казался, да нет, и в самом деле был гениальным ребенком, что нередко случается в двух — трехлетнем возрасте. Впрочем, он отличался даже и от сверстников. Когда обращался он к бабушке: «Солнышко, погляди, как похожа Фрося на дворняжку на веревочке», то поражал серьезным, рассудительным, вдумчивым выражением. Добр был на удивление. Не позволял бабушке прогонять и пугать мух. Жалел их. Кончалось договором — комнату поделили пополам. На своей бабушка вольна была гонять мух, как хочет, на Сашиной же половине и пальцем не смела тронуть. Как‑то зашли мы к ним вечером.

Сашенька уже лежал в своей кроватке, но не спал. Бабушка подошла к нему и по рассеянности, позабыв договор, согнала с одеяла муху. И мальчик расплакался. Бабушка едва успокоила его, заверив, что муха вернется. Мы продолжали разговаривать негромко, сидя у окна. Сашенька лежал тихо, мы надеялись, что он уснул. И вдруг услышали жалобный и обиженный голос: «Ну вот! Ни одной мухи!» Он обожал наших кошек — Венечку и Пышку. Когда приходило время загонять их на ночлег, Пышка устраивала себе из этого целую игру, удирала, пряталась. Однажды я нес его домой на руках. А Пышка в это время выскочила за ворота и помчалась вдоль по улице, поросшей травой. Наша домработница Фрося — следом. Сашенька задрожал, забился у меня на руках: «Что ты делаешь! Не смей, Фрося!» Ему почудилось, что она гонит Пышку из дому. И когда Фрося поймала и понесла кошку домой, он смутился и чуть не заплакал, на этот раз уже потому, что напрасно обидел Фросю. Он прихварывал и часто бывал не в духе. И грустно, и смешно было смотреть, как встречались они утром на террасе, папа и Сашенька. Оба больны, оба не в духе. «Здравствуй!» — говорит папа. Сашенька не отвечает, угрюмо глядит в сторону. «Я тебе говорю!» Ответа нет. «Сашенька!» — «Мол — чу!» — «Как ты отвечаешь старшим?» — «Молчу!» — «Хорош!» — «Не буду, не буду, не буду разговаривать». И я чувствую по тому, как он мешает ложечкой чай, что папа раздражен не на шутку. Впервые в это лето начались у папы припадки сердечной недостаточности с застойными явлениями в легких, с кровохарканьем. Катя ему вспрыскивала камфору. Отец боялся, когда уезжали мы в город, а это приходилось делать иной раз. Я нашел лекпома, за которым посылали, если припадок случался в наше отсутствие. А тут вдруг расхворался Сашенька. Старший его брат погиб от такой же загадочной, затяжной, нарастающей температуры. Его повезли в город. Профессор Мочан, лечивший его, с сомнением покачивал головой. Бабушка, осуждающе глядя на нас своими темными, исплаканными глазами, повторяла, что она не верит в благополучный исход. И страшнее всего, что мать нельзя было вызвать в Ленинград.