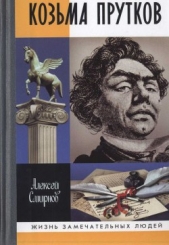

Козьма Прутков

Козьма Прутков читать книгу онлайн

Козьма Прутков — один из любимых и давно уже нарицательных авто-ров-персонажей, созданный мистификационным талантом Алексея Толстого и братьев Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых. Популярность Козьмы у поколений читателей огромна по сей день. Его помнят, его цитируют, о нем говорят. Новое жизнеописание отличает полнота и новизна материала. Книга о Пруткове построена на комментированном изложении биографических заметок о нем и его предках ; на материалах жизни и творчества Жемчужниковых и Толстого, в той части, в которой они касаются Пруткова. Фоном жизнеописания послужила обстановка культурной и общественной жизни России середины XIX века, как она отражалась в тогдашней юмористике (в литературе и изобразительном искусстве).

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Еще раз, как и на примерах прошлых противостояний, мы видим, насколько рассмотренные нами оппозиции условны, и если мы говорим о том, что наставники Козьмы Пруткова — западники, аристократы, монархисты, сторонники «чистого искусства», то это вовсе не мешает им обнаруживать славянофильские и умеренно демократические взгляды, слыть у крайне правых чуть ли не революционерами, а защищая «чистое искусство», совершать гражданские поступки.

Козьма Прутков, разумеется, тоже западник, дворянин с претензией на аристократические манеры, верноподданный государя… Но все эти качества у него по-клоунски утрированы, доведены до гротеска. Он всегда «правее папы». Днем он — строгий директор, ночью (особенно с 10 на 11 апреля) — мыслитель и поэт. Днем он следит за клеймением слитков, вечером перед сном прогуливается до Львиного мостика и обратно, ночью же спит далеко не всегда, странствуя по волнам воображения, и при случае сам кует будущие рифмы на своих врагов.

Как персонаж комический, он украшает журнальную полемику, хотя в целом дискуссии в периодике опекуны не привечают. Князь В. П. Мещерский вспоминал, что Толстой «одинаково искренне ненавидел две вещи: службу чиновника и полемику газет и журналов». И когда Мещерский решил выпускать газету «Гражданин», с тем чтобы поддержать законную власть и авторитет Церкви, Толстой обратил на него весьма красноречивый взор:

«Помню его, с оттенком тонкой насмешливости, пристально на меня устремленный, недоумевающий взгляд, когда я ему говорил о своих журнальных мечтаниях. Взгляд его так ясно и так искренне говорил мне: вот дурак! — что я почувствовал себя перед ним сконфуженным.

Да и не поэтому одному граф А. К. Толстой относился к моему предприятию со скептицизмом и недоумением. Фанатизм, с которым он оберегал самобытность своего „я“, был так силен и глубок, что граф Толстой не причислял себя ни к какому лагерю: он дорожил правом не думать, как другие (то есть думать по-своему. — А. С.), как лучшим благом своей свободы, а так как культ духовной свободы он ставил выше всего, то мне казалось, что он при всей своей оригинальности скорей клонится к либералам, чем в нашу сторону (консерваторов. — А. С.), где он не симпатизировал слишком определенным рамкам верований» [200].

Вообще отношение художника к вере, будь он чистый лирик, или гражданский поэт, или то и другое вместе, вопрос не простой. Стихийно художник — идеалист, если только он не просто принимает материальный мир как данность, но осознает греховность мира и свою греховность в нем, если несет в себе некий идеальный образ мира, того, что есть мир не греховный, что есть безгрешная душа. Стихийно художник верит в существование Высшей силы, позволившей человеку делать свободный выбор между добром и злом, отличать одно от другого и выбирать добро, но вопрос: насколько ему, художнику, уместно при этом регламентировать себя церковным уставом? Не стеснят ли «рамки верований» творческой свободы? Не внесут ли свою религиозную заданность в природную непреднамеренность творческого акта — нечто подобное социальной заданности, исходящей от земной власти? Можно ли божьей твари брать на себя функции Творца?

Мы думаем, что вера не только не теснит свободы творчества, но, дисциплинируя дух, углубляет ее до бесконечности, поскольку в основе свободы лежит самодисциплина. В противном случае свобода вырождается в анархию, в дурную вольницу бунта. Вера — противница бунта, потому что она — дочь свободы. При этом дарованная нам свобода выбора гарантирует и непроизвольность каждого творческого решения, если только мы сами не предпочтем ей уютную, но унылую гавань заранее заданного; если априорная истина (или априорное заблуждение) нам дороже неожиданности оригинального открытия.

Что же касается всегда насущного для русской души вопроса о том, не греховно ли творчество как таковое, не исполнено ли оно человеческой гордыни соперничества с Богом, то когда-то на подобные опасения Исаак Ньютон ответил определением, ставшим его эпитафией:

Это значит, что я не беру на себя функции Бога, ведь я не творю мир, — мир сотворил Господь, а я только следую за мыслью Творца и стараюсь постичь план Его Творения.

У Ньютона речь шла о научном созидании, о материальной Вселенной и ее физических законах [201]. Между тем подобная мотивация может служить оправданием и художественного постижения. Художник не творит Вселенную духа — ее сотворил Господь, художник только следует духу Творца в своем стремлении Его постичь. В этом и состоит апология творчества, не стесненного «рамками верований», но основанного на вере в безграничность разумных дерзаний.

Наше описание жизни Козьмы Пруткова невозможно без обращения к его опекунам. Культ духовной свободы был важнейшим для Алексея Толстого и совсем немаловажным для братьев Жемчужниковых. Отношение к вере и ее служителям представляло для них интерес насущный, а не академический. Что же касается Козьмы Петровича, то он, конечно, при всей своей гениальности едва ли об этом задумывался. Скорее всего, директор Пробирной Палатки никогда не спрашивал себя: «Уместно ли мне брать на себя функции Творца?» Или: «Следую ли я Его духу, сочиняя вольные басни, насмешливые водевили?» Скорее всего, Козьма задавался совсем другим, более узким и приземленным вопросом: «Как бы мне поближе к оригиналу воспроизвести дух и стиль пародируемых мною сочинений, например, стихотворных пародий, „гисторических“ анекдотов?»

К ним мы сейчас и переходим.

Глава седьмая

ОПУСЫ СТИХОТВОРНЫЕ И «ГИСТОРИЧЕСКИЕ»

Подражания, или Стихотворные пародии

Если бы тени предметов зависели не от величины сих последних, а имели бы свой произвольный рост, то, может быть, вскоре не осталось бы на всем земном шаре ни одного светлого места.

Существует два типа стихотворных пародий. Назовем их локальным и стилевым. Локальная пародия избирает объектом своего внимания неловкую, двусмысленную, смешную строчку или строфу и пародирует именно ее. Стилевая же обращается к творчеству поэта в целом или к каким-то заметным особенностям его манеры и пародирует не конкретную оплошность, а стиль как таковой. Именно такой стилевой тип пародии предлагает читателям Козьма Прутков. При этом он активно открещивается от звания пародиста и представляет себя подражателем.

У пародии, как и у подражания, есть форма и есть функция. Так вот: форма у них одинаковая, а функции разные. По форме и пародия, и подражание стремятся быть возможно более близкими своему прототипу, но функционально их миссии расходятся.

Пародия всегда несет в себе юмористический (безобидный) или сатирический (хлесткий) заряд. Она доказывает или, по крайней мере, намекает на несостоятельность оригинала, непременно подчеркивает смешные его стороны, утрирует его, а то и доводит до абсурда. Справедливо суждение Ю. Н. Тынянова, согласно которому «наибольшая сила пародии — в наибольшей формальной близости и одновременно — в функциональной противоположности с пародируемым» [202].

Подражание никогда не ставит себе подобных целей. Оно похоже на копию с подлинника. Подражатель — своего рода копиист, ученик, перенимающий манеру мэтра. Он не воспринимает оригинал критически, не пересмешничает, а, напротив, любовно и почтительно воспроизводит своими словами.

Сейчас вы убедитесь, что Козьма Прутков сочинял именно пародии, а не подражания, но в пику оппоненту и, вероятно, из лукавой осторожности именовал их подражаниями.