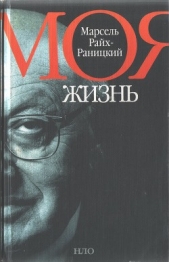

Моя жизнь

Моя жизнь читать книгу онлайн

Марсель Райх-Раницкий (р. 1920) — один из наиболее влиятельных литературных критиков Германии, обозреватель крупнейших газет, ведущий популярных литературных передач на телевидении, автор многих статей и книг о немецкой литературе. В воспоминаниях автор, еврей по национальности, рассказывает о своем детстве сначала в Польше, а затем в Германии, о депортации, о Варшавском гетто, где погибли его родители, а ему чудом удалось выжить, об эмиграции из социалистической Польши в Западную Германию и своей карьере литературного критика. Он размышляет о жизни, о еврейском вопросе и немецкой вине, о литературе и театре, о людях, с которыми пришлось общаться. Читатель найдет здесь любопытные штрихи к портретам многих известных немецких писателей (Г.Белль, Г.Грасс, И.Бахман, В.Кеппен и др.), а также подробности литературной жизни в Польше и Германии 2-й пол. XX века.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Лец, тогда 35 лет, показавшийся мне несколько полноватым, квартировал в жалкой крестьянской хижине. Вся меблировка комнаты состояла из одного-единственного стула, маленького стола и кровати. На этом-то стуле и сидел он, старший лейтенант в новехонькой форме. Углубившегося в рукопись Леца явно рассердило, что ему кто- то помешал. Не взглянув на меня, он спросил по-военному кратко: «Вы владеете немецким?» А потом без перехода задал неожиданный, почти невероятный вопрос. В этой Богом забытой глуши посреди ужасных болот и темных лесов старший лейтенант Войска Польского Станислав Ежи Лец захотел узнать у меня, знаю ли я Брехта. Я ответил: «Да», и, так как Лец явно не поверил, он задал следующий вопрос: «А что?» Я перечислил несколько названий. Только теперь Лец посмотрел на меня, его лицо просветлело. Он и представить себе не мог, что в таком захолустье кто-то слышал о «Домашних проповедях» и «Величии и падении города Махагони». Я почти уверен, что мы оба, Лец и я, были единственными во всей польской армии, знавшими имя Брехта.

Мне пришлось сесть на кровать. Тогда необычный старший лейтенант, в командном тоне которого послышались какие-то штатские нотки, дал мне несколько листков, на которых было напечатано большое стихотворение Брехта. Он, сказал Лец, прочитает мне сделанный им самим перевод этого стихотворения на польский. Мое дело — проверить, все ли правильно он понял и перевел. Вот какой первый приказ я получил в польской армии. Не странно ли: хотел я того или нет, куда бы ни приходил, повсюду натыкался на немецкую литературу. Вчера Гуцков, сегодня Брехт.

Перевод оказался очень хорош. Но чтобы показать, что я берусь за дело добросовестно и тема мне не чужда, я обратил внимание Леца на два-три места совсем не маленького стихотворения. Перевод, сказал я, превосходен, но его можно было бы еще немного улучшить. Конечно, речь идет о мелочах. Реакция Леца меня разочаровала. Его вообще не интересовали мои робкие предложения, он едва ли прислушивался ко мне. Аудиенция быстро закончилась. Лишь много позже я понял, какое произошло недоразумение. Он не хотел, чтобы я контролировал, а то и исправлял его текст. Лец нуждался лишь в моих похвалах и восхищении, в том, чтобы я превозносил и прославлял сделанное им. В 1944 году я еще не имел опыта обращения с писателями.

После войны, когда мы, бывало, прогуливались по Варшаве, и позже, когда Лец навещал нас в Гамбурге, я заметил, что все наши беседы строились по одному сценарию: они походили на разговор, состоявшийся при моем представлении в октябре 1944 года. Для него существовала только одна тема — его стихотворения, его афоризмы, его поэтические переводы. Он и знать не хотел, что происходило со мной, чем я занимался. Тщеславный, эгоцентричный человек? Я не знал еще ни одного писателя, который не был бы тщеславным и эгоцентричным, разве только это был очень уж плохой автор. Одни маскируют свое тщеславие и скрывают свой эгоцентризм, другие демонстративно признаются в своих слабостях — с юмором и не щадя себя. Когда Лец летел с одним коллегой из Варшавы в Вену, тот спросил его по прибытии, не заметил ли он, Лец, что всю дорогу только о себе и говорил. На этот вопрос Лец ответил также кратким вопросом: «А ты знаешь тему получше?»

Почти полвека назад мы с Лецем совершали долгую прогулку — от дома Союза писателей в Варшаве до чудесного парка Лазенки и назад. Это красивейшая улица польской столицы. Лец говорил без умолку, а я, по мнению многих, не особенно молчаливый, слушал его молча, довольствуясь время от времени краткими репликами. Все, что он рассказывал, интересовало и забавляло меня, включая его импровизированные и, к сожалению, никогда не записанные немецкие каламбуры. Примерно через час Лец вдруг сказал: «Так больше не пойдет. Мы говорим все обо мне да обо мне. Давайте теперь поговорим о вас. Как вам понравилась моя последняя книга?» Я рассказывал об этом многим коллегам, это высказывание вновь и вновь цитировали и часто приписывали другим авторам. Так возник международный ходячий анекдот, ставший уже классическим.

В Германии в 60-70-е годы Лец входил в число немногих пользовавшихся успехом, почти прославленных польских авторов. Таким необычным резонансом он был обязан не своей лирике, действительно значительной, а единственно афоризмам. «Непричесанные мысли» Леца, ставшие продолжением немецкой традиции — от Лихтенберга, Гейне и Шопенгауэра до Карла Крауса, — расходились тысячами экземпляров в отличном переводе Карла Дедециуса и бесчисленное число раз перепечатывались в газетах.

Мои контакты с Лецем достигли кульминации в 1964 году. Я пользовался в то время его симпатией, он был, пожалуй, даже привязан ко мне, ценил меня и, может быть, считал меня тогда выдающимся критиком. На то имелась одна-единственная причина: в «Цайт» появилась моя восторженная рецензия на «Непричесанные мысли». Как мне кажется, это была первая и последняя рецензия, написанная мною, которую он читал. История старая, но она вечно остается новой: отношение автора к критику зависит от того, что этот критик написал о нем, в особенности о его последней книге. Научился ли я и этому у Леца?

Он не дожил до старости. Больной раком, Лец почти до последней минуты работал над своими рукописями. Почти до последней минуты, ибо, когда в начале мая 1966 года в санаторий под Варшавой, где он находился, принесли листы его последней книги, он только махнул рукой: «Теперь у меня есть занятие поважнее — умирать».

Немного позже он умер. «Жаль, что в рай надо ехать на катафалке», — говорится в его «Непричесанных мыслях». И еще: «Часы бьют. Всех».

На его похоронах в почетном карауле стояли выдающиеся писатели, были отданы воинские почести, молодой поэт нес на шелковой подушечке ордена покойного. Погребение сопровождалось салютом. Плута и шута хоронили как героя. Да, Польша — странная, оригинальная страна. Не знаю, был ли героем Станислав Ежи Лец. Но я уверен, что он был самым значительным автором афоризмов второй половины нашего столетия.

Из моей службы в пропагандистском подразделении, которое должен был создать Лец, ничего не получилось. Через несколько дней после нашего разговора пришел приказ о том, что польская армия должна отказаться от создания этого подразделения. Может быть, оно оказалось нежелательным для русских. Но мы с Тосей были мобилизованы, и, значит, нас надлежало как-то использовать. Подумавшей об этом референтке по кадрам — в польской армии служило много женщин — пришло в голову, что мы более или менее хорошо владеем тремя иностранными языками, и она направила нас в военную цензуру, которую организовывали в соседней деревне.

Нельзя сказать, что мы были недовольны этим. Лец спрашивает в своих «Непричесанных мыслях»: «Слова излишни? А где же расположить то, что стоит между словами?» Вот это нам и надлежало искать — то, что спрятано между словами и строками. В письмах и открытках, — книги не входили в компетенцию этого цензурного ведомства, — нам следовало разыскивать тайное содержание, двойное дно. Это казалось нам в высшей степени увлекательной задачей. Позже я узнал, что во время войны известные писатели интересовались письмами, отправлявшимися через полевую почту, и иногда искали сотрудничества с военной цензурой, как, например, Роберт Музиль в габсбургской армии или Эрнст Юнгер в вермахте.

Но как мы могли без соответствующего образования суметь обнаруживать скрытое, зашифрованное? Уж конечно, думалось нам, мы научимся, и нашим командирам известны тонкие методы обнаружения тех, кто хочет использовать полевую почту для своих темных махинаций. Нам было ясно, что работа в военной цензуре потребует от нас высочайшей проницательности. Да уж ладно, справимся, утешал я себя. Вскоре, однако, выяснилось, что дело обстояло совсем по-другому, нежели мы наивно представляли себе. В следующие дни в деревню, где размещалось цензурное подразделение, прибыли приписанные к нему солдаты. Мы были удивлены, а вскоре почти потеряли дар речи. Прибывшие крестьянские сыновья выделялись той простотой, что хуже воровства. На протяжении пяти лет немецкой оккупации в Польше выросло поколение полуграмотных, во всяком случае людей с минимальным общим образованием, а именно этого и хотели немецкие власти.