Бывшее и несбывшееся

Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн

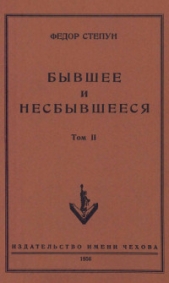

«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Охваченный пафосом свободы (он только что выпустил свою «Философию свободы»), он с непонятным для меня самоуправством превращал кантианство в «полицейскую философию», риккертианство — в проявление «индусского отношения к бытию», (тема впоследствии развитая Андреем Белым в «Петербурге»), Гегеля, которого мы считали мистиком — в «чистого рационалиста».

С годами я глубже сжился со стилем бердяевского философствования, но в свое время он не только захватывал меня вдохновенностью своей проповеди, но и оскорблял своею сознательной антинаучностью.

Философствуя «от младых ногтей», мы были твердо намерены постричь волосы и ногти московским неославянофилам. Не скажу, чтобы мы были во всем неправы, но уж очень самоуверенно принялись мы за реформирование стиля русской философии.

Войдя в «Мусагет», мы почувствовали себя дома и с радостью принялись за работу. С «Мусагетом» нас объединяло стремление духовно срастить русскую культуру с западной и подвести под интуицию и откровение русского творчества солидный, профессионально–технический фундамент.

Основной вопрос «Пути» был — «како веруеши», основной вопрос «Мусагета» — «владеешь ли своим мастерством?» В противоположность Бердяеву, презиравшему технику современного1 философствования и не желавшему ставить «ремесло в подножие искусства», Белый, несмотря на свой интуитивизм, со страстью занимался техническими вопросами метрики, ритмики, поэтики и эстетики. Это естественно сближало его с нами — гносеологами, методологами и критицистами. К тому же Белый и сам ко времени нашего сближения с «Мусагетом» увлекался неокантианством, окапывался в нем, как в недоступной философскому дилетантизму траншее, кичился им, как признаком своего серьезного отношения к науке, чувствуя в этой серьезности связь с отцом, настоящим ученым, философом–математиком.

Поначалу наша работа в «Мусагете» пошла было очень дружно. Когда «студийная» молодежь «Мусагета» разбилась на группы для изучения вопросов культуры, я взял на себя руководство секцией по вопросам эстетики. Принимали мы с Яковенко (С. О. Гессен жил в Петербурге) деятельное участие и в создании небольшого мусагетского журнала «Труды и дни». Журнал был задуман, как интимный художественно–философский дневник издательства, но придать ему живой, артистический характер не удалось. Книжечки выходили довольно случайными, а подчас и бледноватыми.

Мир и любовь между «Мусагетом» и редакцией «Логоса» длились, однако, недолго. В третьем томе своих воспоминаний Белый сам рассказал о том, как, охладев к Канту и неокантианству, он при поддержке Блока настоял на том, чтобы Медтнер не возобновлял с нами контракта. К счастью, нам удалось сразу же устроить журнал в известном петербургском издательстве М. О. Вольфа. То, что нас приютила столь солидная издательская фирма, заинтересованная в первую очередь в доходах и вполне чуждая всяких меценатских амбиций, было для нас большим удовлетворением, доказательством того, что за два года работы мы сумели встать на ноги и завоевать себе определенное положение не только в культурной России, но и на книжном рынке.

Как ни печален был для нас разрыв с «Мусагетом», я все же защищал Белого и Медтнера от нападок моих соредакторов. Наши громоздкие кирпичи, наполовину заполненные хотя и тщательно переведенными, но все же ужасными по языку статьями, перегруженные обширным библиографическим отделом и, как бахромою, обвешанные подстрочными примечаниями, не только по содержанию, но и стилистически действительно мало гармонировали с устремлениями «Мусагета».

Тему сближения русской и западноевропейской мысли, а также и тему профессионально–научного углубления русской философии можно было разрабатывать и в иной, более близкой «Мусагету» форме, примерно так, как Вячеслав Иванов разрабатывал в своих статьях о символизме поэтику Гёте; но мы, по составу нашей редакции и в особенности по кругу наших знаменитых заграничных сотрудников, делать этого не могли. Но если бы и могли, это вряд ли предупредило бы наш разрыв. Не играй Белый в «Мусагете» первой скрипки, мы, может быть, и прижились бы в медтнеровском издательстве, но с Белым ужиться было нельзя. Несмотря на свою полуатавистическую (профессорский сын) любовь к культуре, методологии и ремесленному профессионализму, Белый ненавидел всякое культуртрегерство и часто издевался над ним. «Культура — трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось; будет взрыв: все сметется». Эта тема своеобразного культурного иконоборчества была нам, логосовцам, не только чужда, но и враждебна, как, впрочем, и многим мусагетчикам. Созвучна она была, если верен мой слух, больше всего Бердяеву.

В глазах широкой читательской публики, отчасти даже и критики, такой же «православный неославянофил», как и остальные путейцы, Бердяев представлял собою явление совершенно особого порядка. Конечно, о Бердяеве нельзя сказать, как о Белом, что он всю жизнь носился по бескрайным далям своего одинокого я. Во всем, что писал и проповедывал Николай Александрович, всегда чувствовалась укорененность в своеобразном мистически–реальном опыте и устремленность к его христианскому осознанию. Общим у Бердяева и Белого было, пожалуй, лишь их пророческое ощущение начавшейся смены эпох. «Что–то в мире происходит… кто–то хочет появиться… кто–то бродит». Затаенная тревога этих Блоковских слов мне всегда слышалась в писаниях и выступлениях как Белого, так и Бердяева.

Оба «хотящему появиться» не противились, так как оба не были людьми органически укрепленными в прошлом. Сказанное мною в статье–некрологе о Белом: «Он был существом, обменявшим корни на крылья» — в известном смысле можно отнести и к Бердяеву. Славянофилам, почвенникам и традиционалистам Бердяев по своему психологическому типу был так же чужд, как Белый по стилю своего творчества Толстому или Лескову. Лишь раз в «Серебряном голубе» Белый попытался было изобразить старую помещичью Россию, но дал не живую, хотя бы и стилизованную бытовую картину, а лишь причудливую орнаментальную фреску с умелым использованием декоративных мотивов усадьбы, церкви и села. Предметно дана в «Серебряном голубе» только революция.

Как в искусстве Белого, так и в философии Бердяева нет ни плоти, ни истории. И все же Бердяев часто вернее наших почвенников и фактопоклонников предсказывал повороты истории. Объясняется это тем, что, начиная с 1789–го года, в Европе неустанно крепла лишь одна традиция — традиция революции, почему почвенники 19–го столетия и оказались к началу 20–го в воздухе, а революционеры с почвою под ногами.

Одним из первых «добрых европейцев» покинул Бердяев задолго до войны 1914–го года духовную родину нашего поколения, либерально–гуманитарную культуру 19–го века; одним из первых почувствовал он, что та жизнь, которою жили наши отцы и деды, которою жили и мы, приходит к концу, что наступает новая эпоха: безбожная, духоненавистническая, но в то же время творческая и жертвенная, во всем радикальная, ни в чем не признающая постепенности, умеренности и серединности, та эпоха, о которой Маяковский впоследствии скажет в своем акафисте чёрту:

Морализирующее отношение к истории, конечно, неправильно, так как не только все великое, но даже и святое неизменно вырастало из таинственного сотрудничества добра и зла: исторически ведь и Христос неотделим от Иуды. Но все же меня всегда мучила та страстность, с которою Бердяев «профетически» торопил гибель испытанного прошлого и выкликал из тьмы неизвестно еще чем чреватое будущее. Философия Бердяева была всегда максималистична. В противоположность во многом близкому ему по духу Соловьеву, он недооценивал относительных ценностей: право было для него в некотором смысле «могилою правды», законность — фарисейством, гносеология — болезнью бытия.

Для Бердяева характерно, что рано отрекшись от теории экономического материализма, он навсегда удержал в своем философском хозяйстве понятие буржуазности. Борьба против духовной буржуазности одна из центральных тем Бердяевского творчества. Эта борьба роднит его с Ницше, к которому он искони влекся, как к пророку назревающего кризиса буржуазной культуры и которому временами слишком легко прощал его ненависть к христианству.