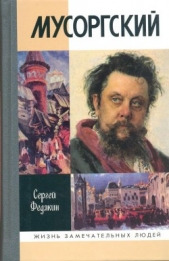

Мусоргский

Мусоргский читать книгу онлайн

Это наиболее полная биография великого композитора-новатора. Дотошное изучение архивов, мемуаров современников и умелое привлечение литературных и эпистолярных источников позволили автору воссоздать объемный образ русского гения, творчество которого окружали глухое непонимание и далекие от истины слухи.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Вольны были Кюи или Стасов воспринимать это указание как нападение на Глинку. Серов бился за истину. И всегда стремился подчеркнуть несомненную гениальность основателя русской музыки.

Цезарь Антонович пытался возражать: композитор вправе взять любую основу, толкуя ее по-своему. На это Александр Николаевич мог ответить только колкостью: известному критику как будто кажется, что из «Короля Лира» можно состряпать водевиль, из «Конька-Горбунка» — трагическую оперу. «…Такой взгляд, быть может, для кадет и годится, но моих убеждений не поколеблет» [94].

Серов был и более основателен, и более тонок в своем подходе к оценке музыкальной драмы. Он и о «Вильяме Ратклифе» Кюи заметит нечто подобное: сочинение Гейне — пародия на «мелодраматические ужасы» с привидениями, кошмарами, любовью и безумием. Кюи же в пародии узрел настоящую драму.

Удар Серова был точен и безупречен. Какие бы похвалы ни расточали друзья «Вильяму Ратклифу», этого глубинного недостатка сочинения — не как чистой музыки, но как музыкальной драмы — не могли спасти и те «красоты» оперы, которыми в своей рецензии будет восхищаться Римский-Корсаков.

Судьба распорядилась странным образом. Идейными глашатаями кружка всегда были Стасов и Кюи. Последнего часто принимали за главного музыкального критика, поскольку Стасов чуть ли не большее место в своих статьях отводил другим искусствам. Но в сезон 1868/69 года, когда Кюи ушел в постановку своего «Ратклифа», роли музыкальных критиков на себя примерили и Бородин с Корсаковым. И как ни замечательны в деталях, в своей наблюдательности были их статьи, в них ощущалось и другое: эти авторы в критике оказались случайно.

В статьях Серова почти всегда ощутима основательность суждений. Как ни бойко писал свои фельетоны Кюи, он явно уступал на критическом поприще опытному Серову и широтою знаний, и точностью характеристик. И даже Стасов, многознающий Стасов, в суждениях бывал и спешен, и не всегда по-настоящему доказателен. Он больше «давил» своим мнением, поражая противников жестокими замечаниями в их адрес, нежели убеждал.

Серов был критиком подлинным, способным к тонкому восприятию музыки, где важно не только «похвалить» или «поругать», но и вовремя сказать нужное слово и суметь запечатлеть свое суждение во всей его многомерности. Но если выпад в сторону «Ратклифа» Кюи был безупречен, то о «Руслане» он все-таки судил поспешно. Поэма действительно создавалась Пушкиным не как «богатырский эпос», а как шутливое напоминание о стародавних временах, рассчитанное на круг ближайших друзей-поэтов. Но и Жуковский не случайно после «Руслана» скажет о Пушкине как о «победителе-ученике». И знаменитое вступление к «Руслану», — «У Лукоморья дуб зеленый…», — написанное позже остального текста поэмы, бросало на всё ее содержание особый смысл. Поэма «Руслан и Людмила», вопреки изначальной воле автора, стала одним из тех произведений (как и «Евгений Онегин», и «Борис Годунов», и «Маленькие трагедии», и «Капитанская дочка», и лирика), на которых позже возводилось всё здание великой русской литературы. Потому «Руслан» мог восприниматься и как чуть «фривольное» сочинение молодого Александра Пушкина, и как один из «краеугольных камней» русской культуры.

Была и еще одна слабость в выступлениях Александра Николаевича Серова. И она делала его позицию весьма уязвимой. Он не без оснований сетовал: когда он стал автором знаменитой «Юдифи», другие сочинители стали сомневаться в его беспристрастности. И эти жалобы раздавались в одной статье, во второй, в третьей… За вроде бы объективным положением вещей начинало проступать лицо уязвленного композитора, недооцененного современниками. Потому, листая его отклики друг за другом, начинаешь понимать и едкие усмешки Кюи, и проступающую за отдельными репликами иронию Стасова.

Напряжение, которое нагнеталось с начала 1869 года, разрешилось наконец стасовской статьей «Музыкальные лгуны». Тут «Бах» постарался задеть всех недругов, включая и Серова. Но главный удар направил в сторону Александра Фаминцына. Статья придирчивая, полная изобличений, в ней Стасов «раздевает» одного из идеологов «немецкой партии» на глазах читателей. Стоило ли столько внимания уделять довольно мелочному врагу, сказать трудно. Но выпады противной стороны нередко доходили до откровенной неприязни, будучи иной раз и грязноватыми. И «Бах» пытался заслонить собой всех своих соратников.

Одной статьей дело не кончится. Фаминцын ответит. Стасов напишет продолжение: «По поводу письма г-на Фаминцына». Противостояние достигнет предела. Воздух музыкальной жизни Петербурга раскалится до крайности. Уязвленный оппонент, не в силах стерпеть оскорблений, доводит дело до суда…

На пороге лета 1869 года Балакирев, ставший одной из главных причин раздора, чувствует себя изможденным. Мечтает о минеральных водах. В этом состоянии его и застает печальная новость: отец совсем плох. Вместо Кавказа Милия ожидает Москва и Клин. В Москве он успеет повидаться с Чайковским и Николаем Рубинштейном. Потом наступает неизбежное. В записной книжке Балакирева запись: «Скончался отец в 4 ч. 20 м. по московскому времени».

Милий подавлен. Забота о сестрах, что ранее жили рядом с отцом, — Варваре и Марии, — целиком легла на его плечи. Теперь и они вынуждены сносить его деспотизм. В дни траура Балакирев в крайнем своем атеизме доходит до резкостей. Лампадки называет коптилками, зажигать их сестрам не дает. Зло подтрунивает над их религиозностью, над их трепетным отношениям к образам. Балакирев распродает имущество. Часть обстановки, в том числе рояль, отправляет к себе, в столицу. Иконы брать в Петербург запретит [95].

Сестер на лето Милий отправляет к родственникам с тем, чтобы осенью поселить рядом с собою. Остаток лета проводит в Москве. Часто видится с Николаем Рубинштейном, Чайковским. Встречи с последним — скрытая драма, где страдающим лицом становится Петр Ильич. Тихая исповедь Чайковского запечатлевается в письмах к брату [96]:

— Здесь живет теперь Балакирев и, признаюсь, его присутствие тяготит меня. Это очень хороший и очень расположенный ко мне человек, но, не знаю отчего, я никак не могу сойтись с ним душа в душу.

— Мне не совсем нравится исключительность его музыкальных мнений и резкость тона…

— В особенности неприятна в нем узкость воззрений и упорство, с каким он держится своих пристрастий.

Когда Балакирев уезжает, Чайковский может вздохнуть с облегчением. Но теперь не может не признать:

— …Как он ни утомителен, а справедливость требует сказать, что это очень честный и хороший человек, а как артист он стоит неизмеримо выше общего уровня.

Да, как бы ни был мучителен иной раз Балакирев, сколь бы ни был иной раз тираничен в своих воззрениях, но он всегда искренен. К тому же обладал редкой способностью заражать своей энергией. Музыкантов-москвичей он не раз заставлял проделывать вместе долгие пешие прогулки. Один раз, в теплый день августа, они втроем вместе с Петром Ильичом и критиком Н. Д. Кашкиным бродили в ясном сосновом лесу. Милий Алексеевич так горячо убеждал Чайковского взяться за программную симфоническую вещь, за шекспировскую «Ромео и Джульетту», так вкусно вычерчивал перед мысленным взором мягкого Петра Ильича сюжет, который тот должен воплотить в звуках, что Чайковский и вправду загорелся неожиданным для него предложением.

В Москве Балакирев начал писать и свое собственное сочинение — фортепианную фантазию «Исламей». Темы взял кавказские, не то в память о прошлой поездке, не то желая возместить то, чего судьба лишила его на этот год. Вещь требовала столь виртуозной техники, что он сам поначалу не мог сыграть должным образом свое сочинение, и Чайковский будет ему помогать в басах. Завершен «Исламей» будет уже в Петербурге, 13 сентября. Посылая рукопись в Москву, Николаю Рубинштейну (ему он и посвятит свое детище), не сможет не признаться, насколько доволен собственным сочинением.