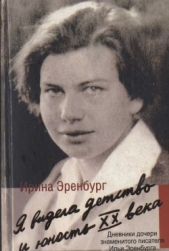

Воспоминания об Илье Эренбурге

Воспоминания об Илье Эренбурге читать книгу онлайн

Жизнь Ильи Эренбурга тесно связана с крупнейшими событиями двадцатого столетия. Книга воспроизводит многие страницы этой замечательной биографии. Воспоминания писателей К. Федина, Н. Тихонова, А. Твардовского, К. Симонова, А. Суркова, К. Паустовского, Б. Полевого, М. Алигер, С. Наровчатова, Л. Мартынова и других, художников М. Сарьяна и А. Гончарова, маршала И. Баграмяна и генерал-майора Д. Ортенберга, деятелей искусства С. Образцова, Л. Вагаршяна воссоздают впечатляющий образ И. Эренбурга писателя и публициста, своеобразного поэта, видного общественного деятеля. Читатель видит И. Эренбурга в различных обстоятельствах — в годы создания первых книг стихов и романов, в республиканской Испании, на фронтах Великой Отечественной войны, в редакции газеты "Красная звезда", на международных форумах в защиту мира, в многочисленных зарубежных поездках.

Из свидетельств людей, близко знавших писателя, мы узнаем о его человеческих качествах, о его творческой работе.

Составители Г. Белая, Л. Лазарев.

На переплете помещен портрет И. Эренбурга работы Пикассо 1948 года.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

В 1950 году Эренбург впервые совершил огромное путешествие не на запад, а на восток. Очарованный Индией, он с жаром рассказывал о древних памятниках, о современных писателях, о встречах с политическими деятелями и простыми людьми Индии. Его поразила глубокая внутренняя культура совсем неграмотных, бедных людей, рассказывал он также о Неру, книгой которого Фальк впоследствии зачитывался. Но больше всего Эренбург рассказывал Фальку о художниках: о Хеббаре, Реш Кумаре, о необычайной судьбе рано умершей Амрити Шер Гил и о старике Джаминал Рее. В индийцах Эренбург чувствовал что-то очень родное, росписи Адженты напоминали ему фрески Рублева.

В то время у нас был повышенный интерес к Китаю. Я стала расспрашивать Илью Григорьевича о Китае. Он помрачнел, помолчал и потом сказал решительно и как-то даже жестко: "Китая я не понимаю. Нет, не могу понять". И замолчал. Чувствовалось, что говорить о Китае ему не хотелось. Фальк стал защищать Китай, восхищался его древним искусством, одаренностью китайцев в кулинарии. (Фальк был очень скромен и неприхотлив в еде, но так же, как и Эренбург, любил похвалиться своим уменьем приготовить собственноручно какое-нибудь оригинальное или замысловатое блюдо.) Но Эренбург повторил, что ему чуждо все, что он видел в Китае, а что древнего искусства без связи с современностью, без продолжения традиций, без живой эстафеты веков он не понимает. И стал рассказывать о Японии. Тут умолк Фальк. Вдруг Эренбург виновато улыбнулся и вышел. Вернулся, неся охапку салфеточек из рисовой бумаги с традиционными рисунками акварелью и тушью — букашки, рыбки, травки, стрекозы, черная вязь иероглифов. "Все-таки это очаровательно. Я хочу вам это подарить". К салфеточкам присоединились бамбуковая кисточка и деревянная коробочка с палочками туши. Ни тем, ни другим Фальк так никогда и не решился воспользоваться — это было слишком изящно и совершенно, не хотелось пачкать.

Квартира Эренбургов в доме № 8 по улице Горького была настоящим оазисом искусства: картины, рисунки, гравюры, скульптуры, предметы прикладного искусства, драгоценные книги и репродукции заполняли всю небольшую трехкомнатную квартиру. Но это отнюдь не было ни «собранием» коллекционера, ни убранством "богатого дома". Все, все — от бесценных произведений большого искусства до рыночных дешевых безделушек — было свидетельством любви и признательности, подарками близких людей и знаками уважения почитателей таланта и деятельности писателя.

В передней нас уже встречали плакаты Пикассо и Леже с дарственными подписями авторов. В большой комнате (это была одновременно столовая и гостиная) всю стену прямо против входа занимал сумрачный ковер, наивный и изысканный, вытканный в Польше специально в подарок Эренбургу. Рядом в углу стояла мраморная византийская скульптура — ее подарили Эренбургу рабочие, копавшие котлован где-то в переулках Москвы под разрушенным старинным особняком. Над ковром висел ряд фаянсовых тарелок, расписанных собственноручно Пабло Пикассо. Множество гравюр и литографий с надписью "Pour mon ami Ilya Ehrenbourg" обступали нас со всех сторон. Яркий хоровод вятских игрушек окружал задумчивую гипсовую голову Фалька работы И. Л. Слонима. На мольберте стоял автопортрет Марка Шагала, с серебристого холста Тышлера таинственно глядел из-под фантастического головного убора принц Гамлет. Маленький драгоценный пейзажик Пуни и мощный кубистический холст Лентулова — Москва, Кремль, бурное небо, а рядом — пышный, женственно-нарядный натюрморт Удальцовой, напротив — аскетический натюрморт Штеренберга с одинокой чашечкой на пустынной голубой салфетке. Была здесь еще и живопись Кончаловского, и Осьмеркина, и Б. Биргера.

В спальне Любови Михайловны три ее портрета кисти Альтмана, Тышлера и Фалька. Над диваном, под стеклом, рисунки Матисса — три разных облика Эренбурга, выполненные в три минуты музыкальным полетом линий. На полках, столах и столиках, на кресле и стульях громоздились книги по истории искусства, монографии художников, альбомы, каталоги выставок, привезенные или присланные друзьями со всех концов мира.

В кабинете Ильи Григорьевича огромный письменный стол был завален журналами, газетами, письмами, рукописями. А над столом — пейзажи Фалька: Париж, темные дома, серое небо, клубы дыма, блеск дождя на асфальте. Над диваном — нежные, тающие пейзажи Марке и легкий, как дыхание, рисунок Коро — пушистые деревья Барбизона. И тут же всемирно известный портрет Эренбурга — рисунок Пикассо.

Темные полки со строгими рядами книг оживлялись то японскими масками, то африканскими амулетами, там стоял бронзовый Будда, а тут средневековая Мадонна из дерева. Каменные идолы Мексики и глиняные свистульки Болгарии, старинные иконы на дереве и меди и современные безделушки из стекла и пластмассы удивительно непринужденно, естественно размещались и здесь, на полках, и по всей квартире. Казалось, что друзья и поклонники как бы наперебой старались загромоздить жилище Эренбурга самыми неожиданными, то изысканными и изящными, то банальными и нелепыми предметами, но удивительное чувство интерьера и безошибочный вкус Любови Михайловны позволили создать из этого хаоса не холодный музей, не лавку антиквара, не выставку сувениров, а уютный и приветливый дом, где было интересно и приятно бывать. Симпатичные собаки (тоже, кстати, подаренные Эренбургу зарубежными друзьями) бесцеремонно взбирались на диваны и кресла и вносили свою долю тепла в уютную атмосферу дома. Цветы же в горшках и вазах не отцветали никогда!

И так же было уютно и своеобразно, так же все было заполнено книгами, картинами и очаровательными мелочами на даче у Эренбургов под Новым Иерусалимом.

В саду и в собственноручно устроенной теплице Илья Григорьевич заботливо высаживал деревья и цветы, семена и саженцы которых привозил чуть ли не контрабандой отовсюду, куда только не забрасывала его беспокойная судьба.

"Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом — и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут" ("Люди, годы, жизнь", кн. VI, гл. 35).

Эренбург страстно любил Пикассо, это известно всем. Он был ярым его пропагандистом. Фальк относился к Пикассо довольно спокойно, это был "герой не его романа". Больше всего ему по душе был розовый период, благородные образы странствующих акробатов, печальные арлекины. Но некоторые работы, кубистические, он также очень чтил: "Принцессу Изабо", "Даму с веером" (ту, которой Щукин каждый вечер желал спокойной ночи), портрет Воллара. "Женщина с Майорки" была его любимой картиной, и в ее гордой и скорбной осанке он находил нечто родственное своим портретам. "Где-то подспудно я думаю о ней постоянно", — признавался Фальк.

Но увлеченность Эренбурга Пикассо вызывала в Фальке какой-то не совсем осознанный протест. Он, в свою очередь, начинал превозносить Сезанна, который Эренбургу не совсем приходился по душе. Эренбургу, человеку, захваченному водоворотом мировых событий, революций, войн, политической борьбы, полная отрешенность Сезанна от каких бы то ни было событий, выходящих за круг его живописных исканий, казалась ограниченностью. Фальк же преклонялся перед подвижнической одержимостью Сезанна в его исступленных поисках предельной пластической правды. Фальк считал Сезанна выдающимся реалистом, художником потрясающей живописной правды. "Как в музыке существует абсолютный слух, так в живописи есть абсолютное зрение. Таким в полной мере обладал Сезанн", — говаривал Фальк своим студентам. Он любил повторять строки Маяковского: "Один сезон — наш бог Ван Гог, другой сезон Сезанн", по-своему объясняя: вначале нас поражает эмоциональная выразительность, потом мы начинаем больше ценить сдержанную глубокую страсть.