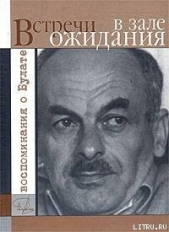

Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате

Встречи в зале ожидания. Воспоминания о Булате читать книгу онлайн

«Встречи в зале ожидания» – первая книга, состоящая из воспоминаний о Булате Окуджаве. Человек-эпоха, замечательный поэт и прозаик, в первую очередь стал известен как создатель жанра авторской песни, и его гитара была созвучна чаяниям нескольких поколений. Но сотни тысяч почитателей Окуджавы-поэта и барда очень мало знают о жизни Окуджавы-человека.

О нем рассказывают друзья Булата и те, кто общался с ним на протяжении разных лет: Исаак Шварц, Евгений Евтушенко, Владимир Мотыль, Петр Тодоровский, Татьяна и Сергей Никитины, Фазиль Искандер, Галина Корнилова, Анатолий Приставкин, Владимир Фрумкин, Лев Шилов и другие авторы, проживающие в России и за рубежом.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Не замечая! Вот что, может быть, раньше нас всех угадал Коржавин, и эта легкость поступи, эта естественность осанки действительно не задевать не могли. И нашу власть, жалко-закомплексованную даже – или особенно – в демонстрации своей нешуточной силы, и тех, кого она, преследуя и гоня, заражала в сущности той же болезнью ненатуральности.

Пожалуй, сказал бы, что этот полет над пропастью (куда так легко обрушиться, стоит лишь на мгновение усомниться в том, что поэзия, как сказал Мандельштам, «есть сознание своей правоты») невесом, как бывает только во сне.

Да и скажу. Почему бы нет?

…Был слух, будто Георгий Константинович Жуков лучшей фронтовой песней считал «По смоленской дороге» – даром что маршала уверяли: песня – послевоенная.

– Что вы мне говорите! Я же помню, как у нас ее пели в сорок третьем!

Когда я спросил у Окуджавы, слыхал ли он эту байку, он, рассмеявшись, ответил, что – нет, не слыхал, но ему говорили, будто Андропов, уже умирая, просил, чтоб ему почитали вслух «Путешествие дилетантов».

Было? Не было? Не об этом речь.

«Фольклором городской интеллигенции» гениально назвал песни Окуджавы Александр Володин: фольклором, то есть искусством «всехним», однако – интеллигенции, той среды и породы, которой свойственно пестовать индивидуальность. И любопытно, что слухи или легенды льстят не Окуджаве, притискивая его бочком к одному из самых знаменитых героев или самых суровых правителей, но – им самим, очеловечивая их любовью к песне или роману. (Очеловечивая, возможно, несправедливо – но таково право великодушной молвы.) Это и потому, что Окуджава сам – персонаж фольклора, что, с одной стороны, замечательно, а с другой – не так уж и хорошо, так как способно обобществить его уникальность. Как бывает со всеми, кого слишком пристрастно любим, ревниво ища в них, как в зеркале, подобие нас самих.

Эта страсть, как страсть вообще, эгоистична, и, надеюсь, настанет пора, когда мы научимся любить в нем – его самого. Введем в тот ряд русских поэтов, которым он много родственней, чем сверстникам-современникам, вместе с кем собирал когда-то полные «Лужники».

Ну вот хотя бы, к примеру…

«Я получил блаженное наследство – чужих певцов блуждающие сны…» Задолго до появления этих строк русского еврея Мандельштама русский немец Дельвиг запросит в своей «Элегии»: «Не нарушайте ж, я молю, вы сна души моей…» – не нарушайте затем, что во сне душа живет особенно полной жизнью. Словом, «что за таинственная вещь сон, в сравнении с неизбежной пошлостью действительности…» – это уже, так сказать, русский русский. Тютчев.

Странное единообразие утверждений – и не странное, если понять, что поэзии вечно приходится отстаивать свою прекрасную реальность от навалившейся на нее яви.

В этом смысле русский грузин Окуджава – тоже поэт снов, то есть того, интимней и индивидуальней чего не бывает. Поэт подсознания? Нет, лучше сказать – надсознания, ибо какое тут «под», какое подпольное существование! Здесь то, что прежде назвали бы воспарением, а Окуджава назвал и теперь: «Давай, брат, воспарим!»

Он – рассказчик своих снов, но не толкователь их: внимай, но понимай, как умеешь. Впрочем, не такова ль вообще природа искусства, одновременно демократического и элитарного? Оно никому не возбраняет подняться до самых своих вершин, но на этом пути производит всякий раз свой, индивидуальный отбор.

Вспомним то, чего и не забывали: «Моцарт на старенькой скрипке играет… красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах». Где, ежели не во сне, на какой картине можно увидеть Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), разряженного, как маркиз Константина Сомова? Разве именно что у Сомова, у иных «мирискусников» – тоже, кстати, сновидцев, грезивших наяву «блуждающими снами» чужих культур.

(На вопрос «где» возможен еще один ответ или полуответ, отчасти рискованный: у Игоря Северянина, – а риск, естественно, в том, что за этим пасынком «серебряного века» давно утвердилась сомнительная репутация. Притом утвердилась не без резона, так как детское, подростковое обаяние Северянина подчас забавно подчеркивается, но чаще вульгаризируется диким вкусом и жутким невежеством.

Однако в том-то и дело, что это родство – по-моему, несомненное – Окуджавой заметно облагорожено, пушкинизировано. В большей степени, чем это сделал Вертинский, второсортный северянинский подражатель, чье имя, как помним, было поставлено Окуджаве в укор. Но укора не получилось.)

А «Как я сидел в кресле царя»? И это не сон ли с его всемогущим замахом и неожиданным, как пробуждение, бессилием? «Но нет, нельзя. Я ж Павел Первый. Мне бунт устраивать нельзя».

А где увидится, если не приснится, что Господь Бог – зеленоглаз?

И когда вольнолюбцы, прозревшие за чужой (в том числе и за его) счет, принялись щипать Окуджаву за «комиссаров в пыльных шлемах» – вот они, шестидесятнические иллюзии, вот тоска по «ленинским нормам»! – это ведь не только жалкое высокомерие тех, кого жареный петух не клевал в их (пока еще) непоротые задницы. Тут остро требовался ликбез.

Между прочим, с иллюзиями тоже не всё просто.

Они, как было замечено, кажется, Александром Лебедевым в книге о Чаадаеве, могут быть неким анабиозом, опять же подобием спасительного, лечебного сна – но они еще и привилегия Пушкина, Мандельштама, Зощенко, Пастернака с их высокой доверчивостью, обычно отличающей гениев. И, коли на то пошло, самая опасная из иллюзий – что мы, нынешние, будто бы раз навсегда отрезвели: вот самый прямой путь к отупляющему самодовольству.

Что ж до «Сентиментального марша», корить Окуджаву им не только неисторично, неблагодарно, но и неграмотно. Тут – эстетика прощания. Эстетика обреченности – не только иллюзий, но и себя самого. По крайней мере той части собственной (однако и общей) жизни, собственной (но и общей) судьбы, которая прожита с этой иллюзией.

«Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся… я всё равно паду…» Это даже независимо от того, что думал Булат Окуджава, сын расстрелянного отца и матери-лагерницы, чья тогдашняя реабилитация могла хоть ненадолго воскресить былую иллюзию. Так или иначе, он ее не воспел, а отпел…

Со временем мы поймем, сколь духовно подвижен был тот, кого мы (простительное заблуждение современников), единожды полюбив, сделали заложником своей постоянной любви. А он, создав свой элегически-романтический имидж, принялся за его ироническое разрушение. Доброволец Отечественной войны, встретивший День Победы и свой день рождения солдатом, долечивающим рану, он готов был сказать о пуле, настигшей его, с показательным легкомыслием: «раной одной откупился сполна от смерти на этой войне». Представить себя «лежебокой и плутом». Везунчиком. Хитрованом.

Ирония, а там и жесткость, даже жестокость к себе – вот что проступит, допустим, в рассказе «Девушка моей мечты», мне кажется, лучшем из прозаических сочинений Окуджавы. Там, где тбилисский студент ждет возвращения мамы из лагеря, готовясь порадовать, повести на любимый фильм послевоенного поколения, – а материнская переполненная мукой душа изрыгает (извините за резкость, спровоцированную, однако, рассказом) заготовленную для нее сладость.

Зачем всё это? Ради чего?

Общепонятные объяснения – вроде «скромности» или «правды жизни» – бессильны рядом с необъяснимой тягой поэта создать свою вторую реальность, отстоять ее перед пошлостью реальности первой, а потом подвергнуть собственной жестокой ревизии. Испытать на истинность и на прочность – также собственные, не чужие.

Как бы то ни было, Булат Окуджава – своего рода независимое государство; островное – учитывая и независимость, и неотрывное от нее одиночество. Может быть, целый архипелаг, разнородный, но однопородный. Замкнутая цивилизация со своей историей, кризисами и взлетами, с разрушением и созиданием. Окуджава был одним из тех, едва ли не главных, кто рушил Большой Стиль социалистического реализма, – однако с годами и для себя самого сыграл в одиночку роль постмодернизма. Всего, в целом. Перехватил эту роль у тех, кто ее обдумывал и разучивал. Сочинил даже пародию на себя – «на несуществующие стихи», то есть предупредил их появление, остерег себя самого от им же самим проторенного пути.