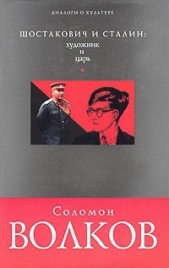

Шостакович и Сталин-художник и царь

Шостакович и Сталин-художник и царь читать книгу онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Щербаков был хитрый и опытный царедворец, умело угадывавший даже и невыска-

252 •

СОЛОМОН ВОЛКОВ

занные пожелания вождя. Сталин милостиво откликнулся на его призыв, спустив лозунг – «простота и народность». Этот лозунг, отразивший размышления Сталина последних лет о задачах культуры, в какой-то мере кристаллизовал чересчур уж туманное определение «метода социалистического реализма», выдвинутое на Первом съезде советских писателей. Теперь к лозунгу «простоты и народности» нужно было подобрать конкретные положительные и отрицательные примеры из текущей культурной жизни.

Как это станет ясно из последующей идеологической кампании, Сталин решил главное для него направление – литературное – поначалу не затрагивать, а сосредоточиться на искусстве и особенно музыке, к которой у него был личный интерес. В качестве положительного культурного примера была избрана опера Дзержинского. В качестве отрицательного – попала под руку опера Шостаковича. Вот как это произошло.

Сталин прибыл на спектакль «Леди Макбет» в филиале Большого театра (дирижировал его любимец Александр Мелик-Пашаев), вероятно, в хорошем настроении – он, как правило, получал удовольствие от посещения оперных и балетных представлений. Предыдущий его поход на советскую оперу («Тихий Дон») завершился благоприятно. Такого же

ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН*253

исхода ожидали и на сей раз: ведь «Леди Макбет» Шостаковича была практически единодушно признана «победой музыкального театра» (таким был заголовок посвященной этой опере полосы в газетном официозе «Советское искусство»).

Шостаковича, который собирался уезжать в Архангельск на гастроли, где он по приглашению местного радиокомитета должен был, в частности, солировать в своем Первом фортепианном концерте, срочно вызвал на спектакль заместитель директора Большого театра Яков Леонтьев.

Опытный царедворец, Леонтьев был другом Михаила Булгакова. Сохранился уникальный и своеобразный «документ»: записанный юмористический «устный рассказ» Булгакова об этом событии, в котором, несомненно, отразились сведения, сообщенные ему Леонтьевым.

Булгаков, со слов Леонтьева, иронически повествует о том, как «белый от страху» Шостакович прискакал в театр, Сталин и его спутники уселись в правительственной ложе и: «Мелик яростно взмахивает палочкой, и начинается увертюра. В предвкушении ордена, чувствуя на себе взгляды вождей, – Мелик неистовствует, прыгает, как чертенок, рубит воздух дирижерской палочкой, беззвучно подпевает оркестру. С него градом течет пот. «Ничего, в

254 •

СОЛОМОН ВОЛКОВ

ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН

• 255

антракте переменю рубашку», – думает он в экстазе. После увертюры он косится на ложу, ожидая аплодисментов, – шиш. После первого действия – то же самое, никакого впечатления».

Устная микроновелла Булгакова, разумеется, гротескно утрирована. (В частности, никакой увертюры у «Леди Макбет» не было, опера начиналась прямо с краткого вступления к первому напряженно-лирическому монологу героини.) Но ценность этой записи для понимания атмосферы очень велика, особенно если учесть, как мало непосредственных свидетельств современников сохранилось обо всем этом грозном деле.

Важно, что сведения Булгакова сходятся с сообщением близкого друга Шостаковича, музыкального функционера Левона Атовмьяна. Он подтверждает, что в тот роковой день оркестр чересчур раззадорился – вероятно, подогреваемый присутствием высоких гостей. Вдобавок духовая группа (музыкантами всего мира именуемая итальянским словом «banda») по такому случаю была специально увеличена, и играла она, особенно в оркестровом антракте перед сценой свадьбы Катерины, с излишней, по мнению композитора, громкостью. Духовые размещались прямо под правительственной ложей, и «бледный как полотно» Шос-

такович, как вспоминал Атовмьян, пришел в ужас.

После спектакля композитор никак не мог успокоиться и, отправляясь на концерты в Архангельск, раздраженно допрашивал Атовмьяна: «Скажи, зачем надо было так чрезмерно увеличивать звучность «банды»? Что это – излишний «шашлычный» темперамент Мелик-Пашаева, который слишком «переперчил» антракт и всю эту сцену? Ведь сидящие в правительственной ложе, думаю, оглохли от такой звучности медной группы; чует мое сердце, что этот год, впрочем как и все високосные, принесет мне очередное несчастье».

В Архангельск весьма суеверный Шостакович (вера в популярные приметы сохранялась у него – заметим, как и у Пушкина – всю жизнь) уезжал, как он сообщил в письме своему Другу Соллертинскому, «со скорбной душой»: он уже понимал, что его опера не пришлась по душе высшему партийному руководству. Но даже он не предвидел размеров и ужасающего эффекта стремительно накатывавшейся на него катастрофы.

В Архангельске, в морозный зимний день, Шостакович встал в очередь в газетный киоск. Очередь двигалась медленно, и Шостакович дрожал от холода. Купив главную газету страны «Правду» (ее тогда официально именовали Ц.О., т.е. «центральным органом»), от 28 янва-

256 •

СОЛОМОН ВОЛКОВ

ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН

• 257

ря 1936 года, Шостакович развернул ее и на третьей полосе увидел редакционную статью (без подписи) под заголовком «Сумбур вместо музыки». В подзаголовке стояло в скобках: «(об опере «Леди Макбет Мценского уезда»)». Шостакович тут же, не отходя от киоска, начал читать. От неожиданности и ужаса его зашатало. Из очереди закричали: «Что, браток, с утра набрался?»

Даже и теперь, десятилетия спустя, невозможно читать «Сумбур вместо музыки» без содрогания. Нетрудно понять, почему 29-летний композитор почувствовал, что земля под ним разверзлась. Его оперу, любимое его детище, уже завоевавшее признание во всем мире, абсолютно неожиданно подвергли грубому, бесцеремонному, безграмотному разносу.

Статья эта получила с тех пор печальную известность как классический пример авторитарной культурной критики. Как таковая она даже включается в специальные хрестоматии. Многие пассажи из нее хорошо известны. Даже ее заглавие стало нарицательным. Но попытаемся взглянуть на нее глазами современника. О чем говорилось в этой статье и чем грозила она – не только Шостаковичу, но и всей советской культуре?

В тексте «Сумбура вместо музыки» можно различить два пласта. Один составляют впечатления автора этой статьи от музыки оперы

Шостаковича и ее постановки в филиале Большого театра. Другой пласт, так сказать, теоретический. Отклик на музыку – непосредственный и весьма эмоциональный: «Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой «музыкой» трудно, запомнить ее невозможно».

Как и некоторых западных критиков, особенно возмутили автора статьи эротические эпизоды оперы: «Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И «любовь» размазана во всей опере в самой вульгарной форме». И в спектакле филиала Большого театра неприятие в первую очередь вызвали именно эти сцены: «Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все «проблемы».

Интересно отметить, что автор статьи читал Лескова и не согласен с тем, как его произведение интерпретировано в опере Шостаковича: «Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем убийств к богатству и власти, представлена в виде какой-то «жертвы» буржуазного общества. Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет».

Но особенно важными были теоретичес-

258 •соломон волков

кий и политический аспекты статьи. Опера Шостаковича обвинялась одновременно в формализме и натурализме. Само по себе использование этих терминов в культурной борьбе того времени не было чем-то новым. Под «натурализмом», как правило, понимались излишне откровенные пассажи, в «формализме» обыкновенно упрекали усложненные, по мнению критикующих – чересчур «мудреные» произведения. Шостаковичу уже и раньше приходилось отбиваться от обвинений в формализме. В 1935 году в бухаринских «Известиях» он упрямо и весьма вызывающе заявил: «Эти упреки я ни в какой степени не принимал и не принимаю. Формалистом я никогда не был и не буду. Шельмовать же какое бы то ни было произведение как формалистическое на том основании, что язык этого сочинения сложен, иной раз не сразу понятен, является недопустимым легкомыслием…»