Пиросмани

Пиросмани читать книгу онлайн

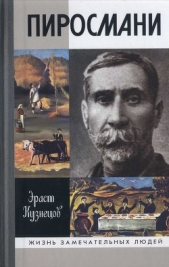

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Время остановилось для них. Пройдет миг, за ним другой, пройдут минуты, часы, годы — а они не сдвинутся с места, не поднесут роги к губам. Они выключены не только из реального пространства, но и из реального времени и образуют замкнутый в себе идеальный гармонический мир, не признающий ничего сущего за его пределами, кроме зрителей, к которым они обращают свои настойчивые — тревожные и сосредоточенные — взгляды.

Нет сомнения, реальный тифлисский кутеж не был так возвышенно благопристоен, но картины Пиросманашвили — не просто изображение кутежа, хотя бы и облагороженное. Он писал не кутеж, а трапезу, где «человек торжествовал над миром… <…> Еда… завершала труд и борьбу, была их венцом и победой. Труд торжествовал в еде… труд и еда были коллективными; в них равно участвовало все общество. Эта коллективная еда, как завершающий момент коллективного же трудового процесса, — не биологический животный акт, а событие социальное…» [96].

Символичность праздничной трапезы, связанной со сбором урожая, да и всякой праздничной трапезы, пира, вообще присущая народному мировосприятию, в Грузии обнаруживается особенно рельефно.

Грузин не ждал ничего от загробной жизни. Смерть он называл «затмением солнца», «черной ямой», «страной сумерек» — Шавети («шави» означает «черный»), где нет солнца и обитают лишь призраки живших. Он пел: «Пока я жив — буду растить фиалки и розы моей жизни. Умру — обрадуются сначала мои враги, потом черви…» Стремление насладиться жизнью сполна — стремление языческое, эллинское, удивительно сросшееся с христианством — стало источником прославленного грузинского гедонизма.

А на характер его повлияла бурная и беспокойная жизнь грузинского народа. Нашествия арабов, турок-сельджуков, монголов, орд Тимура, как темные волны прокатывающихся по стране, непрерывные и неравные войны с Османской Турцией и Ираном, опустошительные набеги горных племен мешали создаться привычке к устойчивому, хорошо налаженному быту, к уюту, к накоплению. Все могло погибнуть, сгореть, быть разграбленным ближайшей ночью. Поражала скудность быта даже у могущественных князей. Традиционный грузинский интерьер был пуст, почти беден, на нем лежала печать пренебрежения роскошью.

Осознание тленности и непрочности тех материальных ценностей, которые обременяют существование человека, заставляло искать смысл в тех ценностях, которые неистребимы: в единении с природой, в красноречии, в музыке (особенно в пении, доступном каждому), в дружеском общении, в любви, в созерцании красоты, наконец, в наслаждении вкусной едой и ароматным вином. Застолье позволяло соединить большинство из этих благ. Грузинское застолье — это «спектакль счастья», «попытка соединения желаемого и реального, иными словами, восстановления идеальной гармонии…» [97].

Высвобождая подлинный смысл традиции, издавна соединяющей людей за столом, художник старался придать застолью черты закономерности и гармоничности, снять с него все случайное, преходящее, суетное и нечистое. Зрители не могли не ощущать этого: обыкновенные люди, хорошо всем знакомые, а подчас и просто сидящие рядом, попадая на картину, оказывались в каком-то ином мире, который, храня сходство с миром настоящим, был гораздо благороднее, просветленнее и значительнее настоящего; эти люди, оставаясь как будто самими собою, узнавая себя, вместе с тем делались величавыми и чистыми, как на иконе. Не случайно его «компании» оказываются похожими на «тайную вечерю» или на «троицу» — не только строгой замкнутостью композиции, статуарностью изображения, но и торжественно-успокоенным настроением, одухотворяющим лица персонажей.

Уподобление «кутежей» иконам не обмолвка: «те» люди, герои «кутежа», висящего на стене, своим молчаливым присутствием как бы освящали, узаконивали, возвышали — благословляли «этих», сидящих за реальным столом в реальном духане. Да не покажется это вульгарным. Духан, в сущности, такой же общественный интерьер, как и церковь, такой же, хоть и менее строго, регламентированный, и даже стойка духанщика, этот алтарь гедонизма, с иконостасом бутылок и закусок, может быть отчасти уподоблена алтарю церковному.

А знаменитая обрядовость традиционного грузинского застолья? Толумбаш руководил пиршеством; система тостов, произносимых им в нужной последовательности, формировала ровное ритмическое течение пиршества, противостоя распущенности и пьяной беспорядочности, устанавливая духовно-эстетическую атмосферу происходящего. Здесь тосты, вызываемые индивидуальными условиями данного сообщества (за столом никто не мог быть забыт), перемежались с обязательными, по многим из которых можно было судить о развитии этого своеобразного представления — его завязке, кульминации и спаде, а завершающие, как правило, канонические, подобно пресловутому «обратному счету» в современной технике, отсчитывали заключительные его фазы, неумолимо приближая к финалу.

Сидящие за столом сами оказывались активными участниками действа. Каждый — в не строго определенном, но достаточно ощутимом иерархическом порядке — должен был встать и присоединить свое слово к сказанному главой стола: остроумно развить, дополнить, уточнить или хотя бы коротко повторить главное, свидетельствуя о своей солидарности с окружающими, — лишь после этого он имел право осушить свою чашу. Каждый, кому посвящался тост персональный, выслушивал его и вереницу дополняющих высказываний стоя и молча и выпить мог, только ответив на выслушанное — разумно, уважительно, изящно.

«Древнейший обычай грузинской застольной беседы заставляет подтягиваться: коллективное творчество; этот обычай я сделал бы общенародным…» [98] В наблюдении Андрея Белого, между прочим, тонко уловлен важный момент — «коллективное творчество», то есть момент импровизации, своеобразного театра для себя, пронизывающий строго отчеканенную структуру грузинского застолья, наполнявший его поэтичностью и театральностью, не дававший превратиться ему в жестко регламентированный ритуал: «Выпили уже за все, чем клянется крестьянин: за бога предвечного, за солнце в небе, за щедрую землю, лоно ее неиссякаемое, за колосящиеся нивы, за щедрую ее лозу, за урожай садовника, за хребет воловий, за колыбель резную, за мельничный жернов, за початок кукурузный, за барана с витыми рогами, за дары полей, за шелковичного червя, за ветроногого коня, за дедовский плуг и за меч предков…» [99] Поистине, молитвой звучат эти слова-заклинания.

Казалось бы, «кутежи» — изображения людей, сидящих за столом, — должны были выглядеть удручающе однообразными, но Пиросманашвили не повторялся. Он будто задался целью развернуть многообразие возможностей, заложенных в рожденном им жанре.

В «Кутеже пяти князей» господствует торжественная симметричность: трое за столом обращают на нас неподвижные лица, еще двое сидят по бокам стола, одинаковым движением слегка приподняв руку с рогом вина, одинаково выставив вперед согнутую ногу в сапоге, и даже спинки стульев одинаково выглядывают из-за их фигур. В «Кутеже четырех торговцев» симметрия нарушена: рядом со столом появился хозяин. В «Кутеже с шарманщиком Датико Земель» возник шарманщик со своим инструментом, поэтому стол заметно переместился вправо, чтобы освободить место для такой примечательной особы.

Сами герои ведут себя по-разному. Персонажи «Семейного пикника» («Компания Бего») расположились непринужденно — это очень близкие люди, друзья, родственники. В «Кутеже с шарманщиком Датико Земель» пируют кинто, редкие гости «кутежей» Пиросманашвили. Правда, их общеизвестная ухарская развязность сильно сглажена ритуальной строгостью — как далеки они от мучительно изломанных героев раннего Гудиашвили! А герои «Кутежа молокан» — люди посторонние и, уж во всяком случае, не причастные к традиции грузинского застолья, и это ощущается во всем, а прежде всего в полной раскованности их поведения (один даже устроился со стаканом в руке прямо под столом, что в любом ином «кутеже» было бы просто невозможно).