Раневская. Фрагменты жизни

Раневская. Фрагменты жизни читать книгу онлайн

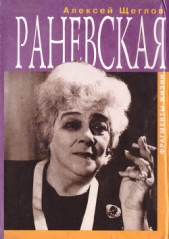

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Фаина Георгиевна часто бывала во Внуково, в поселке, где жили Утесовы, Ильинские, семьи Лебедева-Кумача, Прута, Милютины. Одно лето, перед тем как мне идти в школу, мы с бабушкой и Татой жили у Орловой, а другое — у наших друзей Прутов на улице Гусева. Сейчас там кирпичный замок-крепость журналиста Боровика. А тогда в елках и орешнике стоял деревянный домик, который построил перед войной легендарный человек — сценарист Иосиф Прут. Он помнил имена и отчества всех людей на свете и умел «в уме» решать наши школьные задачки. Маленький участок его дачи был наполнен чудесными звуками — из орешника доносился бесконечный нежный свист: Рахманинов, Чайковский, отрывки из опер, арии и увертюры, иногда мелодии современных песенок. Свистела Фаина Георгиевна, она очень любила таким образом проводить время в зеленой чаще. Стоял июль 1948 года. В те дни ее душу переполняла музыка, казалось, Раневская полностью погружалась в нее, уходила от суеты повседневности.

Она говорила:

«Люблю музыку — Бах, Глюк, Гендель, Бетховен, Моцарт. Люблю Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна — как он угадал Лермонтова в „Маскараде“. Не могу простить Чайковскому „Евгения Онегина“: он мог написать музыку к сценам романа, но брать пушкинские стихи, которые — сама музыка, и еще впихивать туда князя Гремина!.. А Пятая и Шестая симфонии очень любимы».

«Люблю деревья куда больше, чем цветы; горжусь: Бетховен говорил, что может полюбить дерево как живого человека. Мне хочется гладить и целовать березу и даже любое шершавое дерево».

«Удивительно: читаю, удивляюсь — мои ощущения, мои мысли, но сказал это Бунин: „Я всю жизнь отстраняюсь от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся — буду мучеником! Ведь я просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразить! И чуя это, душа самоотстраняется…“

„Деревья всегда прекрасные — и зеленые и без единого листа. Я их люблю, как могу полюбить хорошего человека. В цветах нет, не бывает печали и потому к цветам равнодушна…“».

Во Внуково, в отдалении, у деревни Изварино, на пологом холме стояла церковь Ильи Пророка из красного кирпича, брошенная, с куполами из ржавого железа — она все равно притягивала внимание Раневской, Прутов, мамы, когда мы ходили вдоль внуковского оврага за грибами. Все шли по тропинке на дне оврага, слышался Фуфин свист и голоса наших дачников. Выйдя в поле из оврага, они осторожно рассуждали, что церковь на холме немножко похожа на храм Христа Спасителя, «…но тот был белый с золотом, а эта — другая, но почти такая же по пропорциям и столько же куполов…» — дальше я не слушал, убегал от них за грибами: земля была близко, всего в метре от глаз. Пчелы, осы и муравьи меня не трогали, а маму земляной шершень укусил так, что ей стало плохо, — была какая-то несовместимость, она могла тогда погибнуть — губы стали пухнуть, синеть, — но в овраг выходила летняя аптека детского сада, маме сделали укол — все обошлось.

Как-то за мной увязалась коза — идет да идет, тряся головой. Фуфа моментально вспомнила «Веселых ребят» — Утесова во главе стада и Любовь Петровну — у плетня. Мы довольно долго шли вместе с козой, войдя в образ — по внуковским улицам «Веселых ребят», где жили Утесов, Лебедев-Кумач, Дунаевский, Александров и Орлова.

Раневскую Любовь Петровна Орлова называла «мой дорогой Фей» или «Любимый Фей». Это Раневская уговорила сниматься Орлову в ее первом фильме:

«Я стала сниматься в кино благодаря Раневской. Меня не отпускал театр в мой первый фильм, и я собиралась уже отказаться от съемок, но Фаина запретила мне делать это, доказывая, что кинематограф станет моей судьбой», — говорила Орлова.

В один особенно жаркий день у Прутов на даче было решено идти купаться. Куда? Никакой речки я в округе не замечал. Был только пруд, которым кончалась дачная улица.

«Это не „Прут“, а „пруд“, — учила меня бабушка, — на конце не „т“, как у Софьи Ефимовны, а „д“!» В этом тесном пруду тогда бил холодный ключ, и однажды там утонул несчастный юноша — случился сердечный приступ. На этот пруд никто идти не хотел. А речка все-таки была — маленькая, незаметная, но не ручей — вилась себе среди кустов, выходила на луг перед ильинской красной церковью, и там среди холодной травы мы расположились для купания.

Я не умел плавать — бабушка, Фуфа и Пруты сидели на траве, а мама держала меня и ласково и медленно окунала в речную прохладную блестящую рябь — веселую и неожиданную, с желтым песчаным дном, похожим на полосатое нёбо у нашего кота.

Через год, в Сочи, я осмелел и решил постоять в воде у морского берега — набежала волна и легко опрокинула меня. Помню шум бегущей плотной воды в ушах и крепкие мамины руки, схватившие меня за бока, и — опять — свет, солнце и ее голос: «Здесь море — волны, это не Внуково!»

Последний раз Фаина Георгиевна отдыхала вместе с Павлой Леонтьевной во Внуково летом 1958 года. Фуфа сняла для бабушки комнату и террасу на даче напротив Прутов; моя мама и Фуфа бывали во Внуково наездами.

В одну из редких театральных пауз они привезли с собой нашего обожаемого сиамского кота Тики, попавшего к нам тем же путем, что и альбом Ива Монтана — от С. В. Образцова, который жил на другой внуковской улице и разводил в СССР Ива Монтана и сиамских котов. Короткий отдых кончился драматически: кот моментально исчез, и убитая горем мама несколько последних дней отпуска ходила по дачным улочкам, призывая беглеца: «Тики, Тики!» Кота обнаружили на седьмой день рядом с дачей. Мерзавец никуда не уходил, а сидел в кустах, внимательно наблюдая за мамиными мучениями, которые прерывались лишь беспощадной критикой Фаины Георгиевны в адрес всего сущего. В архиве Раневской в ЦГАЛИ есть большая фотография Тики, которую я подарил Фаине Георгиевне. На обороте она написала: «Я его страстно любила, называла Кон-Тики, он недавно умер».

Жестокость времени, окружающая нищета и постоянный страх сделали невыносимо трудной жизнь Фаины Георгиевны и Павлы Леонтьевны. Они находили забвение и отраду в дорогих им вещах, книгах, музыке — культуре XIX века. Много раз я слышал их возгласы: «Хочу в прошлый век!»

Раневская любила природу средней полосы России, покорившую Чехова и Левитана, и все пыталась писать акварелью сама стволы деревьев, пруд и дождливое пасмурное небо. Пушкинское «наше северное лето — карикатура южных зим» было ей дороже солнечных полотен мастеров «победившего соцреализма». Поэтому, наверное, она так часто возила нас в Серебряный бор, в Комарово, любила дубовые рощи и овраг во Внуково. Там она гуляла с Павлой Леонтьевной по дорожкам, и они вместе смотрели на зелено-красную церковь у деревни Изварино.

ОРДЫНКА

1950–1966

Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «Станция Ахматовка».

Замоскворечье — Ольшевская — Подруги — Ардов — Дети — Трудовое соглашение — Сквер Лаврентия Павловича — Окно комнаты — Свеча

Короткое время после приезда мамы из Ташкента мы жили в Замоскворечье, на Якиманке — там до войны недолго жили мои родители.

Как-то раз мама взяла меня к Роммам. Жили они рядом — на Полянке. Мы шли к ним летним днем, помню желтый трамвай, сбоку похожий на низко сидящего на четырех лапах кота, пустырь и веселых женщин с лопатами, хором певших что-то высокими голосами. Перед роммовским домом мы встретились с Раневской и вместе поднялись на лифте. Помню большие светлые комнаты, балкон, бело-желтые стены, Елену Александровну Кузьмину. Фуфа называла ее Лёля. Пока они беседовали, со мной разговаривала Наташа — она была немного старше меня, — дочь Елены Александровны. Михаила Ильича Ромма не было.

А потом я заболел, и Тата со мной переехала к Фуфе и бабушке — на улицу Герцена, где мы с вами уже побывали.