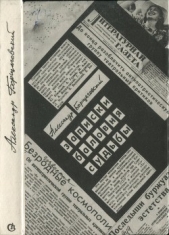

Записки баловня судьбы

Записки баловня судьбы читать книгу онлайн

Главная тема книги — попытка на основе документов реконструировать трагический период нашей истории, который в конце сороковых годов именовался «борьбой с буржуазным космополитизмом». Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Исбаха арестовали. После смерти Сталина его вернули семье, Москве, писательской организации, но это уже был навсегда травмированный, больной, потерянный и полуживой человек.

13

На людях Михоэлс называл меня: Борщагивський. Произносил так смачно, так по-украински природно, будто Тевье-молочник окликал кого-то из своих соседей. Борщагивський и Борщагивський…

Соломон Михайлович приехал в Киев на юбилей тамошнего Госета, мне Культпроп ЦК КП(б)У поручил доклад о 25-летнем пути театра, но пришлось коснуться и далекого прошлого: Гольдфадена, Ицхока Переца, Эстер-Рохл Каминской, дореволюционных профессиональных трупп, драматургии начала XX века, затем и пьес П. Маркиша и С. Галкина. Я говорил по-украински, и, кажется, именно это непривычное звучание близких ему имен и названий, их певучее, поэтическое украинское эхо заставили непоседу Михоэлса с детским простодушием, выкатив нижнюю губу, выслушать, поглядывая на меня, весь доклад.

Мы провели, почти не расставаясь, двое суток. Киев рвал на части своего кумира: он был зван в театры, в гости к друзьям и незнакомым, пил, порой брал короткую передышку в неутомимой, раблезианской, добровольно принятой роли. Меня он не отпускал: «Борщагивський, ты пойдешь со мной! Ты меня не бросишь на растерзание!» Я с радостью сопровождал его, свадебного генерала без свадеб (в 32 года я еще мог обойтись без сна и пить почти вровень с ним; говорю «почти», потому что пить наравне с Михоэлсом мог, кажется, только его друг Александр Фадеев).

Нужно ли говорить о том, что я видел Соломона Михайловича во многих ролях (даже и 20-х годов!), что был он для меня чудом, а ко времени знакомства я знал и цену его мысли, его сознательной миссии художника в человечестве. Тогда в Киеве меня покорил и его самородный характер, его цельность, то понимание жизни, которое свойственно человеку из народных низов, артисту до мозга костей, но без тени элитарности. Я был счастлив, но встреча миновала, оборвалась с отходом московского поезда, только держалось на слуху и в памяти — «Борщагивський».

Свело нас, уже в Москве, общее дело. Я посещал премьеры Госета, бывал и на рядовых спектаклях, несколько раз в году прикасался к до конца не разгаданной, подлинной тайне искусства Михоэлса и Зускина. Были и короткие, на ходу, беседы, мудрые сентенции Соломона Михайловича, «рапирные» выпады его мысли — их записывать бы, чтобы сохранить, но я этого никогда не делал. А с осени 1947 года, за несколько месяцев до гибели Михоэлса, мы сошлись с ним короче.

В 1947 году Главрепертком запретил мою пьесу, неуклюже, но в духе времени названную — «До конца вместе». В ней я впервые подошел к теме, которую спустя годы выразил сильнее в драме «Дамский портной» [13].

Гитлеровцы вошли в Киев, из города не успевает уехать еврейка, актриса, — назовем ее Рахилью. Она тяжело больна, и любящий муж, украинец, известный историк, не рискует трогаться с ней в путь. В первые дни оккупации, до взрыва Крещатика, до Бабьего Яра, в дом из окружения возвращается избежавшая плена сестра историка Оксана, военврач, черноокая и черноволосая, цыганистая украинка. Возникает и некто Величко, вечный дилетант, человек самолюбивый и слабохарактерный. Он давно и безответно любит Оксану. Не буду утомлять читателя пересказом фабулы, коротко скажу о сюжете: когда в дом приходят эсэсовцы забирать по чьему-то доносу Рахиль, в гостиной их встречает Оксана. Волею случая в ее внешности больше семитского, чем в Рахили, светловолосой и голубоглазой еврейке. И Оксана дает увести себя: это импульсивное решение, защита близкого, родного человека, и надежда, что брату удастся немедленно спрятать Рахиль, тогда Оксана откроется, докажет палачам, кто она. Но в дело вмешивается Величко. Потрясенный случившимся, он готов прислуживать эсэсовцам, старается открыть обман, спасти Оксану, но при очной ставке наталкивается на ее непреклонность и презрение. Он разыскивает Рахиль, обвиняет ее в том, что она готова спасти свою жизнь ценой жизни Оксаны, понуждает ее добровольно явиться к палачам…

Пьеса о человеческом братстве и готовности к самопожертвованию, о противостоянии благородства и чести расизму и подлости.

Начальствовавший в Главреперткоме Северин невнятно втолковывал мне, почему нельзя играть эту пьесу. Сам «цыганистый», с темными, тяжелыми женственными глазами, он считал искусственной позицию, при которой Рахиль похожа на славянку, а украинку принимают за иудейку. «Нелогично!» — сказал он и запретил пьесу. Я легко смирился с запретом: важно поставить точку, освободиться, двигаться дальше, а что точка оказалась черной кляксой, на то не моя воля.

Но случилось так, что я прочитал пьесу дома у Переца Маркиша, — то ли к слову сказалось о ней, и он позвал прочесть, то ли читку организовал давний мой друг, бывший актер и режиссер Госета, позже художественный руководитель Киевского еврейского театра, народный артист УССР и Казахской ССР, Моисей Исаакович Гольдблат.

Он был один, без жены, неразлучного своего друга, Евы Исааковны; жена Маркиша хлопотала по хозяйству, слушала краем уха; в уютном кресле сидел молчаливый гномик, выдающийся еврейский прозаик Дер Нистер, он был сама старость, даже уши его защищались от потока звуков густым, седым стариковским волосом. Он не шевельнулся, не сказал ни слова ни до, ни после читки, я не уверен, что он услышал пьесу.

Гольдблату пьеса пришлась по душе; снисходительный друг, он не замечал многих ее недостатков, увлекся живым диалогом и по-режиссерски нетерпеливо потирал руки, будто готовый приступить к делу.

А хозяин дома бушевал! Что-то он сказал и доброе, не сказал — сглотнул. Едва ли ему, поэтическому трибуну, человеку пафосных, страстных строф, была близка психологическая атмосфера пьесы, авторские претензии на подтекст и полутона. Но гневался он, мечась по просторной гостиной в доме на Тверской у площади Белорусского вокзала и вопрошая: «Ну почему? Почему нужно кому-то все время спасать Рахиль?! — Он выразительно колотил себя ребром ладони по затылку. — Она все время — жертва! Из-за нее остается в оккупации муж, ради нее готова отдать жизнь Оксана, а потом рискуют всем и незнакомые люди! Что за проклятый груз на ногах у людей, у всего человечества?!» Без всего человечества, без вселенского обобщения Маркиш не мог, всякий другой масштаб был для него мал.

О пьесе узнал Михоэлс, взял ее у меня, в несколько дней решил вопрос о постановке и отдал пьесу переводчику. Я напомнил, что пьеса запрещена Главреперткомом, он ответил, что это хорошая рекомендация, разрешенных пьес он давно не ставит.

— Мы с вами изменим только одно обстоятельство, — сказал он тоном заговорщика, — к началу спектакля наша Рахиль жива-здорова, как самая крепкая из дочерей Тевье! Но болен ее муж, тяжело болен, такое ведь случается и с историками. Его нельзя трогать с места, и Рахиль остается с ним. Это не подвиг, это — любовь, долг жены. Она поступает ради любимого человека так, как потом поступят ради нее другие. Так можно выстроить драму. Даже трагедию, — сказал он после паузы. — Храмы как строятся: обширный фундамент на земле, большие объемы, много воздуха и только постепенно все сужается, устремляется вверх, к богу…

Я подумал: не Маркиш ли рассказал ему о пьесе, посетовав на унылую жертвенную заданность образа Рахили?

Михоэлса вело безошибочное чутье художника, стремление к гармонии, к реальности, к мускульности человеческих существований на сцене, неприязнь к анемичности. Мысль Михоэлса открывала новые возможности характера — он мог обрести силу и жизнестойкость.

Я задержался на пьесе неспроста. То, что я узнал тогда от Михоэлса о нем самом, войдя в новый для меня круг, очень важно для всего рассказа.

Я подошел к тому времени, когда созданный во время войны (1942 г.) Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) [14] подошел к кризисной черте. Вероятнее всего, с окончанием войны и разгромом гитлеровской Германии ЕАК должен был бы самоликвидироваться. Гитлеровская Германия перестала существовать, нацизм повержен, и, как нам тогда казалось, повержен навсегда.