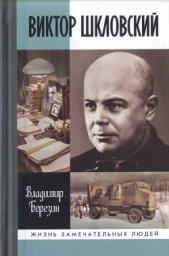

Виктор Шкловский

Виктор Шкловский читать книгу онлайн

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Когда деревья Российской империи были большие и сахарные головы в магазинах Петербурга — слаще, как мы помним, Виктор Борисович Шкловский часто приезжал в Куоккалу.

Стояло военное лето 1916 года, когда он караулил лодочных воров на берегу и брал с собой двенадцатилетнего Колю Чуковского, ещё не писавшего патриотических романов о советских военных лётчиках.

И вот снова тучи набегали на луну, снова босым ногам холодно в остывшем песке, и снова от малейшего шелеста в ужасе сжимается сердце, а рядом Шкловский — взрослый, могучий, бесстрашный, оказавший мальчику великую честь тем, что взял его, двенадцатилетнего, себе в сотоварищи.

Можно ли простить это юношеское обожание?

Есть как бы два образа поэта. Одно дело, поэт старательно выстраивает имидж человека высокой нравственности, которая позволяет ему быть Арбитром Нравственного. И вдруг он оказывается насильником и мошенником.

Другое дело, что нерадивые читатели конструируют имидж какого-нибудь, желательно — мёртвого, поэта как образец высокой нравственности, а он об этом не знает ни сном ни духом.

Тут ещё вот в чём дело — русская история подсовывает современному обывателю удивительный материал, а обыватель вовсе не всегда им рачительно распоряжается.

Мемуары прошлого века часто заставляют обывателя идти путём примитивных эмоций.

Вот читает он записки какого-то сидельца, что обличает своего товарища, всё рассказавшего на следствии сатрапам, и ужасается низости предателя.

Однако другой сиделец, в другой книге, брюзжит из тёмного угла.

Другой сиделец сообщает, что если бы взялись по-настоящему, то любой выдал бы страшные тайны тоннеля от Бомбея до Лондона, а также всё что угодно.

Однако же первый гордится тем, что не выдал, а потом выясняется, что его и вовсе ни о чём не спрашивали.

А люди вполне мирные говорят, на манер героя Ильфа и Петрова, что 03 копейки они израсходовали на пользу государства, хотя и проиграли какие-то бешеные тысячи в польский банчок. Великий поэт оказывается дурным семьянином (впрочем, к этому любитель мемуаров уже приучен).

Итак, перед обывателем нестройный хор мемуаристов, выносящих нравственные вердикты, причём у каждого из них, на случай неудачи в споре, есть в кармане кастет.

Когда их припёрли к стене и обнаружили за кумиром странный поступок, они выхватывают его, выкрикнув: «Не так как вы, подлецы! Он — иначе!».

А в общем, не иначе.

Персоналии русской литературы вокруг себя собирали сюжеты — по сути, их жизнь и была сюжетом. Оттого их личные отношения современному читателю могут представляться авантюрным романом.

Но в этом и заключается их ценность для человека рассудительного — учиться на ошибках не литературных героев, а их создателей, принимать к сведению случившиеся коллизии. То есть вместо той ажитации, что провоцируют некоторых на всякий скандал в обществе, обратить всё увиденное в доброжелательную пользу.

Но это произойдёт спустя годы, а пока длится короткая история института.

История Института истории искусств начиналась давно, ещё в мирное время, когда не было не то что Гражданской войны, но и не началась ещё мировая.

Это случилось 12 марта 1912 года в доме 5 на Исаакиевской площади. По имени учредителя новое заведение звали Зубовским институтом — а учредителем был граф Зубов.

Тогда всё это называлось «бесплатные систематические курсы без экзаменов и дипломов».

Заведение, впрочем, было высшим.

Граф Зубов потом написал писателю Каверину из эмиграции (он уехал в 1925 году): «…все состояния пошли в дым и дома были отчуждены, я стал смотреть на себя как на стоявшее во главе Института должностное лицо нового правительства. Я, так сказать, сам его у себя конфисковал» {73}.

Восьмого сентября 1921 года приняли Устав, по которому граф оставался директором института.

Отделение истории словесных искусств было открыто 25 ноября 1920 года.

Но уже в конце 1921-го институт преобразовали из учебного в научный, чтобы вернуть ему образовательную функцию через год.

Справочники нам сообщают, что в октябре 1922 года были официально открыты Курсы подготовки научных сотрудников.

Через три года их превратили в техникум, но потом, в 1927 году, они снова получили статус высшего учебного заведения — Высшие государственные курсы искусствоведения.

Ликвидирован был этот странный институт, побывавший и курсами и техникумом, в 1930 году.

У Лидии Гинзбург в дневниках есть наблюдение:

«В разговоре с Чуковским для меня, кажется, впервые вполне уяснилось, что между самой верхней и самой нижней культурой установилось правильное обратно-пропорциональное отношение.

В 1921 году кто-то из профессоров сказал публично: у нас происходит ликвидация грамотности. Это справедливо в той же мере, в какой и несправедливо. На самом деле у нас относительно уменьшилось число людей безграмотных в прямом смысле и увеличилось число людей безграмотных — в переносном. Чем выше учебное заведение, чем ближе к Высшему учебному заведению — тем оно хуже (то есть я имею в виду заведения гуманитарные или в их гуманитарной части). Всевозможные школы первоначального обучения в общем, вероятно, удовлетворительны; трудовая школа — явление спорное, университет (опять в гуманитарной его сфере), бесспорно, не удовлетворяет. Нельзя было бесследным для культуры образом подвергнуть первоначальной культурной обработке всю эту массу новых людей. Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе её соки. Я вовсе не думаю, что нужно и социально полезно упрощаться; я думаю, что снижение культурного качества — не вина правительства и не ошибка интеллигенции, что снижение качества на данном отрезке времени — закономерность.

В данный момент я и люди, которых я обучаю на рабфаке, любопытным образом уравновешены. То, что они учатся и вообще чувствуют себя полноценными людьми, соотнесено с тем, что у меня отнята какая-то часть моей жизненной применимости, то, что они читают „Обломова“ (почему именно „Обломова“?), соотнесено с тем, что я не могу напечатать статью о Прусте.

Никаких чувств, кроме самых добрых, я к ним не испытываю. Во-первых, потому, что у нас у всех неистребимое народничество в крови; во-вторых, потому, что мы жадны на современное; в-третьих, потому, что профессиональная совесть и профессиональная гордость учёного и педагога не терпит нереализованных знаний; в-четвёртых, потому, что если пропадать, то лучше пропадать не зря.

Как ни далека я от добродушия и от того, чтобы радостно выполнять свой долг в качестве скромного работника на ниве народного просвещения, но и в себе я ощущаю невытравленный след интеллигентской самоотречённости (оценивая её критически). Социальное самоотречение — это раскаяние в своих преимуществах. Кающееся дворянство заглаживало первородный грех власти; кающаяся интеллигенция — первородный грех образования. Никакие бедствия, никакой опыт, никакой душевный холод не могут снять до конца этот след» {74}.

Случились известные события в Кронштадте.

Ольга Форш так отзывалась на это в «Сумасшедшем корабле»:

«Все сроки предупреждения окончились, а Кронштадт всё ещё не сдавался. Ленинград открыл ураганный огонь. Курсантам выдали саваны. Один из писателей, ныне профессор, вместе с членами партсъезда, отверг белый саван и чёрной мишенью, рискуя больше других, — пошёл впереди.

Курсанты в белых саванах, не отличимые от снега и льда, взяли форты» [43].

Так начинался 1921 год, а от начала революции четвёртый. И год этот, при всём облегчении с началом нэпа, для русской литературы был губителен.

Злые языки говорили, что Петроградская ЧК, проморгав Кронштадтский мятеж — конечно, мятеж, а не восстание, — отыгралась на так называемом деле Петроградской боевой организации.