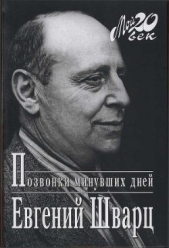

Позвонки минувших дней

Позвонки минувших дней читать книгу онлайн

В дневниках одного из лучших советских драматургов Евгения Львовича Шварца (1896–1958) без прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей — С. Маршаке, К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове, М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове, К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.

Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного собеседника, иногда — беспощадного критика и всегда — тонкого стилиста.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Я подолгу обдумывал, как поджечь это многокомнатное и ненавистное здание. Обеды наши перенесли в самый театр, в полуподвальное помещение, и это место казалось мне наиболее подходящим для моей цели. Чем яснее представлял я себе пожар театра, тем больше утешался. И тем дальше отходил от какого бы то ни было действия. Я не делал и того, что следовало бы делать, — не пытался смягчить или локализовать пожар, бушевавший в коллективе театра. И я потерял влияние, которое имел в руководстве. Происходили какие‑то совещания, на которые меня не звали. Приходил Кузмин, тощий — тощий, совсем без щек, с орлиным носом, с огромными утомленными глазами, с зализанными на лысину черными, острыми, плоскими прядями, маленький — маленький — странное, больное и чем‑то сильное существо. Его сопровождал Юркун [49]— желтый, темный. Рот — зеркало души — хранил порочное и слабое выражение. В недрах руководства происходили обычные совещания: как провести открытие, кого звать на спектакль, кто будет писать рецензии, — но меня на эти совещания не приглашали. В оркестровой яме появились музыканты — репетиции шли уже с музыкой. Эти наши новые работники были шумны, безразличны, насмешливы и, как все оркестранты, прекрасно организованы. Платить им приходилось каждый день — точнее, за каждую репетицию, иначе собирались они в коридоре и шумели. Среди них был человек, на которого все показывали: сын Римского — Корсакова. Высокий — высокий, с маленькой головой, с маленькими светлыми усиками, с растерянным взглядом, румяный. Играл он, кажется, на кларнете. Премьера приближалась. А Дом политпросвета все еще жил своей жизнью, не сдавался. В какой‑нибудь из многочисленных комнат непременно читалась лекция.

Кони, тяжело опираясь на две свои палки с резиновыми наконечниками, медленно двигался по бесконечным пустым, полутемным залам, отыскивая отведенную для его лекции. Он казался очень старым в те дни, но выступал повсюду, на множестве вечеров и собраний, посвященных столетию со дня рождения Некрасова. И рядом с этой цифрой странно было слышать, как встретил он, Кони, Некрасова возле сквера Александринского театра, как бывал Кони у него дома на углу Литейного и Бассейной. Однажды, увидев Кони среди театральных зал, я поплелся за ним следом послушать его. На этот раз говорил он не о Некрасове, лекция была на какую‑то юридическо — этическую тему. И со старомодным красноречием рассказал Кони о Монте — Карло. «Позвольте повести вас за собой по аллее роскошного сада» — и так далее. Теперь мне кажется, что рассказ, который я ни с того ни с сего отправился слушать, был рассказан недаром. В нем заключалось пророчество. Скоро эти бесконечные залы осветились роскошно, и в них открылись и рулетка, и столы для девятки — словом, заработал в полную силу настоящий игорный дом. А мы неуклонно приближались к премьере, и вот она состоялась. И нас приняли отлично. И рецензии в журналах и в какой‑то из газет оказались доброжелательными, а Халайджиеву изругали — и потому, что она «встала на дыбы и пошла не в ту сторону», и потому, что рецензенты, хорошо относясь к театру, угадывали, что, обругав Халайджиеву, никого они там не огорчат. Мои дурные предчувствия сбылись полностью…

Так мы жили, а зима становилась все холоднее, а нэп — все последовательнее. Мы уж не получали дотации и не могли никак отопить все наше многозальное помещение. Политпросвет уже выбрался, мы занимали его одни. Вода в пожарной бочке на сцене превратилась в глыбу льда. Холодов в роли Иуды — принца искариотского отморозил себе палец на сцене — роль его была слишком уж велика, он не успевал бегать наверх, в актерские уборные, отогреваться у времянки. Впрочем, слово «времянка» появилось как будто только во Вторую мировую войну. Тогда же, в двадцатых годах, все называли эти печурки буржуйками. Отопление в нашем театральном зале было старинное, так называемое амосовское. По новым экономическим законам, мы должны были перейти на самоокупаемость, а даже полных сборов не хватило бы на отопление. А мы собирали публику только первое время. Кассовая, так называемая, публика уходила теперь после первого акта и говорила билетерам: «Летом досмотрим». А отношения внутри театра все запутывались. Дошли до того, что я подрался с Марком Эго, вступившись за Халайджиеву, которую считал при этом кругом неправой. Конец Театральной мастерской из‑за всего этого вижу я теперь как бы сквозь туман. Совещания у Горелика, где на столе почему‑то лежали комплекты «Солнца России», оперетки и водевили, которые ставили мы наскоро, чтобы собрать хоть немножко денег. Но, так или иначе, к весне 22–го года наш театр развалился, погиб, и никто из нас не огорчился этому…

Однажды шли мы — я, Тоня, Фрима и Павлик Боратынский — от Пушкинской улицы, где Тоня тогда жил, по солнечной стороне Невского. Вымытые витрины сияли. Из‑под ворот еще несло холодом и запахом снега, а у домов, у нагретых стен уже было совсем тепло. Одурманенные весной, шли мы и смеялись. И эта радость так жадно схвачена была моей душой, что на всю жизнь вспоминалась как подарок. Уходил я иногда на Васильевский остров, чтобы поглядеть на тот дом, на окна во дворе, за которыми жила за шесть лет до этого Милочка. И это паломничество, предпринятое в отчаянье, отводило душу, утешало в конце концов. Я мечтал.

Мечтательность тех дней, конечно, мешала, но и помогала. Я растерял веру — да, впрочем, ее и не было. Всю жизнь была потребность веры. И мечтая, я находился все‑таки в чистой среде. Вторым наркотиком были книги. А впрочем, сегодня я до того утомлен своей пьесой и Шкловским, что и о себе, и о 22–м годе рассказывать не в силах [50]. Да я уже рассказывал однажды о времени, к которому подошел вплотную. Надо сказать, что в труднейшее то время помогло нам, а может быть и спасло, знакомство с Михаилом Борисовичем Капланом и женой его по прозвищу Алеша. Она же Александра Тимофеевна Шакол. Увидел я их в первый раз так: комната директора помещалась у нас во втором этаже, позади немногочисленных кресел бельэтажа (ложи в нашем театральном зале отсутствовали). Я вошел туда после какого‑то спектакля. Было накурено до синевы, тепло. Недалеко от буржуйки сидел человек в белых фетровых валенках выше колен, в коротком пальто. Рядом с ним круглолицая стриженая маленькая женщина с энергичным и вместе рассеянным лицом. «Где я его видел?» — подумал я. «Брат Аркадия Борисовича Надеждова», — сообщили мне. Так вот кого он мне напомнил! Он показался мне неприветливым и молчаливым, что, как выяснилось, было неверно.

Это было трудное время, очень трудное, но я переносил его легко. От страха литературности забываю я иной раз простые, несколько стершиеся, но очень точные определения. У меня была счастливая натура — вот и всё. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность — веру. И я был весел. Однажды я получил записку от Капланов — Алеша звала по делу. Какое же дело? Приближался день рождения Михаила Борисовича. И полная энергии организаторская душа Алеши сказалась во всю ширь. Ей захотелось отпраздновать праздник этот особенно с нашей помощью. И вот я, Тоня, Фрима и еще кто‑то из наших актеров поставили у них, с их участием, твеновский рассказ, средневековый, не имеющий конца. Получилось весело, текст мы импровизировали. Так началась дружба с Капланами. Подобные спектакли ставили мы не раз и у Капланов, и у адвоката Шустера, и у Рахмиловичей — Тоня декламировал, а потом мы импровизировали спектакли на темы из публики, весело, отчаянно. Нет, время было голодное, но, как я вижу сейчас, здоровое. Силы бродили в нас во всех, и казалось, вот — вот найдем мы им применение. И Капланы возились с нами, подкармливали, искали нам работу. И я заходил иной раз к нему в Зимний дворец. Он был директором Музея Революции. К голодному веселому быту примешивались дворцовые ощущения.

К директору Музея Революции надо было идти по Фрейлинскому коридору — длинному, широкому и необыкновенно, воистину по — дворцовому, высокому. Казался он мрачноватым и темноватым и недоброжелательным. Руководство музея помещалось в Нарышкинских комнатах, где жила, по рассказам дворцовых лакеев, старая фрейлина Нарышкина, а после нее комнаты отделаны были для эмира бухарского, когда он приезжал с визитом. Теперь выглядели эти странно просторные и неслыханно высокие комнаты словно обычное советское учреждение. Бывшие дворцовые лакеи с достойными, бородатыми лицами одни только вносили нечто незнакомое в общую обстановку, нечто связанное с мрачными коридорами и высокими стенами. Впрочем, самый главный из них, по фамилии Золотов, рыжий и разбитной, бороду уже побрил и утратил всякую степенность. Он был единственным и незаменимым знатоком проводки Зимнего дворца, а это было делом нелегким. Первое электричество провели чуть ли не при Александре Втором. Сеть росла, перепутывалась за шестьдесят лет своего существования. Кроме того, ведал он и хозяйством Зимнего дворца — отоплением буржуек в служебных помещениях, добывал дрова. Во дворце работал он до самой войны — перевелся в Эрмитаж. Умер в блокаду. Он охотно рассказывал мне о царях, стараясь, впрочем, подчеркнуть свое отрицательное к ним отношение, прибавляя в конце рассказа фразы вроде: «Тут бы мне и пальнуть им, гадам, в спину». Полной противоположностью этим старикам являлись другие — уверенные, спокойные, многие в ореоле седых волос, с белыми бородами. Встречали их почтительно, и они принимали это просто. Это были народовольцы, представители мира, враждебного этим неестественно высоким комнатам, а вместе с тем и связанного с ними. Эти старики ходили по дворцу как победители. И все ссорились на принципиальной почве. Вера Фигнер пеняла Алеше на Николая Морозова строго, неумолимо, а потом вдруг задумалась, просветлела и сказала: «Вы не поверите, какой это был чистый юноша!»