Леонид Андреев

Леонид Андреев читать книгу онлайн

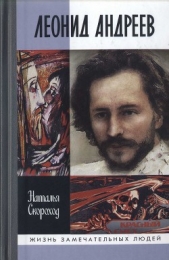

Книга о знаменитом и вызывающем отчаянные споры современников писателе Серебряного века Леониде Андрееве написана драматургом и искусствоведом Натальей Скороход на основе вдумчивого изучения произведений героя, его эпистолярного наследия, воспоминаний современников. Автору удалось талантливо и по-новому воссоздать драму жизни человека, который ощущал противоречия своей переломной эпохи как собственную болезнь. История этой болезни, отраженная в книгах Андреева, поучительна и в то же время современна — несомненно, ее с интересом прочтут все, кто увлекается русской литературой.

Знак информационной продукции 16+

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Однако в рассказе комический образ фрака перевернут: «Не кургузым, нелепо комичным одеянием представлялся фрак, а чем-то вроде рыцарских лат, равно как и сам Толпенников казался себе рыцарем какого-то нового ордена, призванного блюсти правду на земле…» Удачно отыграв дело и оставив без наказания торговавшую нелицензированным табаком г-жу фон Брезе, юноша случайно узнает, что его подзащитная вовсе не благородная пожилая дама с «седой головой», а редкостная пройдоха, уже не раз побывавшая в тюрьме. На следующее утро Толпенников, почувствовав, как мир — «грязный, отвратительный и жестокий» — вошел ему в душу, рыдает на плече у насмешливого и бесконечно уставшего патрона. Интересно, что морально этическая проблема — можно ли защищать обвиняемого, если в действительности он не только виновен, но и вообще — порядочная дрянь, в финале рассказа перерастает в метафизическую. Опытный патрон весьма странно реагирует на возмущение и гнев неофита: «Откуда мы можем знать, что происходит в действительности? Может быть, там черт знает что, в этой действительности… Вы свободны сегодня вечером?.. Перепишите-ка мне одну копийку. А действительность оставьте, нет никакой действительности».

Веселая наука шефа находит неожиданное развитие в рассказе «Защита». Андрей Павлович Колосов — «высокий, худощавый блондин, одетый во фрак», который «третий уже год состоял в звании помощника присяжного поверенного», не имеет иллюзий начинающего Толпенникова, зато имеет больные нервы, бессонницу, и как следствие в день защиты «голова тяжела и пуста». Тщательно подготовившись, но, произнеся свою речь натужно, неубедительно и вяло, Колосов проваливает дело и его подзащитная проститутка Танька-Белоручка — «молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая», которая в действительности «ни душой, ни телом не повинна в убийстве», отправляется на каторгу. Увы, никакой действительности и никакой правды нет, правду создает лишь неудачное или удачное сложение разнообразных жизненных обстоятельств, ведущих к убедительному или же нет выступлению обвиняемых, свидетелей, прокуроров и присяжных поверенных перед публикой — такая истина открывается Колосову на его профессиональном пути. «Когда Таня проходит мимо него, он берет ее безжизненно опущенную руку, наклоняется и говорит: — Таня! Прости меня! Таня поднимает на него тусклые без выражения глаза и молча проходит дальше». И в этот вечер что-то мешает Колосову как обычно зайти и поцеловать спящих детей.

А в написанном в 1905 году уже вполне зрелым пером преуспевающего беллетриста рассказе «Христиане» — действительность, доказывая, что она все-таки есть, врывается в здание суда, обнажая жалкую театральность происходящего. Интересно, что механизм судопроизводства здесь показан уже извне, а сам рассказчик — не является участником этого процесса, когда «перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы, — они так и назывались „судебные драмы“, — и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому». Театральный ритуал суда буквально разбивается о действительность: проститутка Пелагея Караулова отказывается давать присягу на Библии, поскольку давно не считает себя христианкой: «Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться — разденусь; прикажете на крест наплевать — наплюю». И далее никто из участников «судебного действа» так и не находит аргументов, чтобы убедить глупую бабу Караулову плюнуть на вопрос, достойна или нет она называться христианкой, и «подыграть» суду. «Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина». Этот рассказ Андреева очень полюбил Лев Толстой.

Три рассказа на «судейскую тему» выражают три фазы осмысления Андреевым своей будущей профессии. И если разбившийся вдребезги романтический пыл Толпенникова мог бы обернуться для нашего героя невротической тщательностью работяги Колосова, то сознание того, что «нет никакой действительности» и ему надлежит лишь — за немалые гонорары — порядочно развлекать публику в «театре суда», где решаются реальные человеческие судьбы, становилось для Андреева все более нетерпимым. Приблизительно так же относился к «театру суда» и многократно использующий этот образ Лев Толстой. Конечно, для адвоката такое чувство, подобно жалости хирурга к каждому, кого он оперирует, было антипрофессиональным, но что ж поделаешь, если оно пришло и поселилось в душе? И — хотя после нескольких удачно выигранных дел Андрееву пророчили будущее блестящего адвоката, а это значило и тогда и теперь — прочное материальное благополучие, а возможно даже и богатство — очень скоро — к весне 1900 года — он бросит этот путь.

Вот, собственно, мы и подошли едва ли не к самому трепетному, «пленительному и нежному» моменту нашей истории: Золушка-замарашка вот-вот должна обернуться прекрасной принцессой. В поздней пьесе «Милые призраки» Андреев воспроизводит историю перерождения безвестного жителя петербургских трущоб в знаменитого писателя: среди ночи в дверь к главному герою пьесы Таежникову постучалась слава.

Пьеса — вольный пересказ известного факта из жизни Федора Михайловича Достоевского: как-то раз в одну из белых ночей 1845 года к нему — выразить свое восхищение — явились Григорович и Некрасов, которые прочли рукопись под названием «Бедные люди». В этой — последней — пьесе Андреев, как мне кажется, с нежностью и ностальгией вспоминает не только эпизод из жизни самого близкого ему на тот момент русского писателя, — он вспоминает и свое стремительное восхождение к литературной славе, свой неожиданный триумф, когда еще не созданный Андреевым персонаж — Некто в сером, стоя с ярко горящей свечой где-то в углу, мог бы крикнуть в пространство серого апрельского утра, когда московский обыватель, шурша и сопя, разворачивал газету «Курьер»: «Тише! Беллетрист родился!»

И вероятно, Исаак Данилович Новик — заведующий редакцией и «второе лицо» «Курьера» — был бы приглашен этим клерком от рока на роль повивальной бабки, ибо этот человек первым разглядел в судебных отчетах студента Андреева зреющий литературный талант и попросил его принести «нечто беллетристическое». «Через несколько дней, — как вспоминал Новик, — Л. Н. приносит мне ученическую тетрадку в 20 страничек с рассказом. Я не помню даже названия его, смутно помню и содержание его. Помню только, что действие происходило между небом и землею и герой рассказа был чем-то средним между Манфредом и Демоном». Теперь мы, конечно, понимаем, что Новик читал не что иное, как рукопись сказки «Оро», где внимательный читатель Леонида Андреева немедленно узнал бы зародыш одного из лучших рассказов автора — «Иуды Искариота». Но в том-то и фокус, что наш читатель Исаак Данилович еще не был знаком с писателем Андреевым, а потому велел студенту «спуститься на землю, а не витать в безвоздушном пространстве» [133]. И, переходя от слов к делу, завредакцией поручил молодому человеку сочинить для «Курьера» маленький пасхальный рассказ. Вот, собственно, и всё: 5 апреля 1898 года на первой полосе газеты был опубликован «Баргамот и Гараська» Леонида Андреева.

Положа руку на сердце, я не считаю этот, пропитанный «диккенщиной» рассказ литературным шедевром. «Среднего мнения» был о «Баргамоте…» и сам Андреев. Весьма вероятно, что сегодня эта история о том, как орловский городовой — «высокий, толстый, сильный, громогласный» Иван Бергамотов — привел «оборванного, пьяного и скверного» обитателя улицы, как сказали бы теперь — бомжа Герасима к себе в гости — разговляться, привел потому, что «в самых отдаленных недрах его дюжего тела, зашевелилось нечто вроде жалости», — ни у кого, за исключением школьных учителей, не вызовет особого интереса. Будучи ницшеанцем и атеистом, Леонид Николаевич не мог испытывать такие же искренние и сильные чувства по отношению к празднику Святого воскресения, как, например, поздний Гоголь или Достоевский. Жанр «пасхального рассказа» был чрезвычайно развит в те годы, ко дню Светлого воскресения редакторы практически всех газет заказывали авторам назидательные рассказы, где те на «современном материале» должны были напомнить читателю одну или несколько из евангельских истин. Кстати, именно поэтому Новик с легкостью отдал этот заказ безвестному начинающему репортеру: «настоящие» писатели с неохотой шли на подобные условия, а фальшивых сентиментальных опусов публиковать не хотелось. Но «душеспасительный» жанр был едва ли приемлем и для Андреева. «Нужно писать пасхальный рассказ для „Курьера“, — жалуется он дневнику 25 марта, — воображаю, что это за гадость выйдет» [134]. И все же, черпая вдохновение не в звоне пасхальных колоколов, а в воспоминаниях о детстве, проведенном на Пушкарных улицах, Андрееву удалось рассказать эту душещипательную историю своим собственным голосом. И его услышали, «…от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примирялась с неизбежным сентиментализмом „пасхальной“ и „рождественской“ литературы» [135], — писал о своем первом впечатлении от рассказа А. М. Горький. Эта самая «умненькая улыбочка», это противоречие между душещипательной фабулой и авторским голосом, который не скрыл, что повествователь — вовсе не так прост, как его история, — и выделили рассказ Андреева из потока «пасхальной прозы». Уже к середине апреля дебютант нежился в лучах… если не славы, то очевидного признания: «Говорят, что рассказ — украшение всего пасхального номера. Там-то его читали вслух и восхищались, здесь о нем шла речь в вагоне железной дороги. Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Чеховым и т. п.». Более того, через несколько дней, на редакционном ужине, где собрались многие «из людей, известных всему читающему люду», за дебют Андреева был поднят торжественный тост: «Сразу я вырос до потолка, и в течение остального вечера, закончившегося „у Яра“, был предметом всяческой заботливости и ласки» [136].