Раневская. Фрагменты жизни

Раневская. Фрагменты жизни читать книгу онлайн

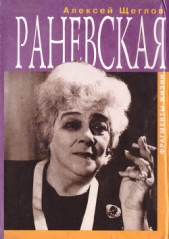

Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».

Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Осенью — в ноябре — умер Лев Толстой.

«Смерти нет, а есть любовь и память сердца», — повторяла Фаина его слова.

«Я впитала любовь к Толстому не с молоком, а со слезами матери. Второй раз мать рыдала над газетным сообщением в 1910 году. Она говорила, что не знает, как жить дальше: „Погибла совесть, совесть погибла“».

Весной 1911 года гимназистка Фаина Фельдман в переполненном зале маленького Таганрогского театра в гастрольных спектаклях театра Ростова-на-Дону впервые увидела Павлу Вульф — известную провинциальную актрису — в ее лучших ролях: Лиза («Дворянское гнездо»), Нина Заречная («Чайка»), Аня («Вишневый сад»).

Павла Леонтьевна Вульф, моя бабушка — друг и поклонница таланта замечательной Веры Федоровны Комиссаржевской, ее ученица, — сыграла в жизни Фаины Фельдман свою, может быть, самую яркую и незабываемую роль.

Три коротких весенних сезона Ростовского театра на гастролях в Таганроге, все — семья, дом, фонтан на площади, гора Юнгфрау в Швейцарии, шляпные коробки из Вены, — все теряет смысл. Сейчас — только Театр.

В казенной автобиографии Раневская напишет потом:

«По окончании гимназии решила идти на сцену. Решение уйти на сцену послужило поводом к полному разрыву с семьей, которая противилась тому, чтобы я стала актрисой. В 1915 году я уехала в Москву с целью поступить в театральную школу».

«Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно самолюбива и упряма… И вот моя самостоятельная жизнь началась».

МАЛАХОВКА

1915–1916

…Я так любила вас весь вечер…

Экзамены в Москве — Гельцер — «Мои университеты» — Цветаева — Шаляпин — Станиславский — Качалов — Мандельштам — Маяковский — Лето в Малаховке — Садовская — Певцов — Актерская биржа — Керчь — Феодосия — Кисловодск — Эмиграция семьи

Поехала в Москву. Ее никто не знал. Средств к существованию не было. Поступала всюду — в театральные школы, показывалась в театры. На экзаменах от волнения стала заикаться.

«Ни в одну из лучших театральных школ принята не была, как неспособная».

Таганрогский знакомый отца, узнав в Москве о ее нужде, сказал: «Дать дочери Фельдмана мало — я не могу, а много — у меня уже нет…»

Отец все-таки прислал перевод. Держа в руках деньги, Фаина вышла на улицу. Ветер вырвал бумажки из ее рук, они полетели по улице, а Фаина остановилась, вздохнула: «Как жаль — улетели…». «Я ненавижу деньги до преступности, я их бросаю, как гнойные, гнилые тряпки. Это правда. Так было всегда».

Кто-то из друзей, узнав об этом, горько заметил: «Ну, посыпались… Это же Раневская, „Вишневый сад“, только она так могла. Ты — Раневская!»

Чехов подарил нам ее имя. С этого времени она стала Раневской.

Приобрела сценический гардероб, деньги кончились.

«Неудачи не сломили моего решения быть на сцене: с трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки».

Одна. Опять безденежье, московская зима. «Неудачница, неуклюжая… Что мне делать?»

Знаменитая балерина Екатерина Васильевна Гельцер увидела у колонн Большого театра провинциальную девочку. Выслушала ее горький рассказ. «Фанни, — сказала Гельцер, — вы меня психологически интересуете».

Раневская вспоминала о Гельцер:

Она была чудо, она была гений. Она так любила живопись, так понимала ее. Ездила в Париж, покупала русские картины. Меня привела к себе: «Кто здесь в толпе (у подъезда театра) самый замерзший? Вот эта девочка самая замерзшая…»

Уморительно смешная была ее манера говорить. Гельцер была явление неповторимое и в жизни и на сцене. Я обожала ее. Видела во всем, что она танцевала. Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Детишки — ее племяши Федя и Володя — 2 мальчика в матросских костюмах и больших круглых шляпах, рыженькие, степенные и озорные — дети Москвина и ее сестры, жены Ивана Михайловича. Екатерина Васильевна закармливала их сластями и читала им наставления, повторяя «Вы меня немножко понимаете?» Дети ничего не понимали, но шаркали ножкой.

Гельцер говорила: «Я одному господину хочу поставить точки над „i“». — Я спросила, что это значит? — «Ударить по лицу Москвина за Тарасову».

Раневская жадно слушала рассказы Гельцер о «перефилии» (так она именовала провинцию), о сцене, о нравах актеров, о своей неразделенной любви:

«Первая моя перефилия — Калуга. Мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе, вы мать, три дочери, одна немая, и поэтому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов».

«Книппер — ролистка, она играет роли, ей опасно доверять».

«Наша компания, это даже не компания, это банда».

«По женской линии у меня фэномэнальная неудача».

«Кто у меня бывает из авиации, из железнодорожников! Я бы, например, с удовольствием влюбилась в астронома… Можете ли вы мне сказать, Фанни, что вы были влюблены в звездочета или в архитектора, который создал Василия Блаженного?.. Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»

«Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга».

«Я обожала Гельцер, — вспоминала Раневская. — Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, и даже чему-то детскому, очевидно присуще гению.

Она ввела меня в круг ее друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда было принято ездить к Балиеву в „Летучую мышь“. Возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане.

Гельцер показала мне всю Москву тех лет».

Это были «Мои университеты».

Раневская жила в то время в крохотной комнатке на Большой Никитской, ничуть не тяготясь убогой каморки «лакейской», которая ей досталась; ее увлекла меняющаяся, неизвестная ей до той поры Москва. Расцветающий модерн, Шаляпин, театры, ариетки Вертинского, его бледный Пьеро, немой кинематограф — ровесник Фаины, красота Веры Холодной — незабываемой «примы» немого экрана, встречи с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским. И ни слова о войне — Раневская будто не замечает ее.

«В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цветаевой. Марина, чёлка. Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала».

Раневская рассказывала, что Цветаеву волновали тогда необыкновенно склянки из-под духов, она видела в них красоту, разнообразие и совершенство форм:

«Марина просила: „Принесите от Гельцер пустые бутылочки от духов“. Я приносила. Марина сцарапывала этикетки, говорила: „А теперь бутылочка ушла в вечность“. Бедная моя Марина… ни на кого не похожая…»

Стеклянные миниатюры, прозрачные формы, освобожденные цветаевской рукой, — это мимолетное воспоминание я часто слышал от Раневской.

Тогда, в театре Зимина, Раневская впервые услышала Федора Ивановича Шаляпина, и… этого голоса ей не хватало потом всю жизнь:

«Я помню еще: шиншилла — мех редкостной мягкости — нежно серый, помню, как Шаляпин вышел петь в опере Серова „Вражья сила“, долго смотрел в зрительный зал, а потом ушел к себе в гримерную, не мог забыть вечера, когда встал на колени перед царской ложей, великий Шаляпин — Бог Шаляпин не вынес травли. Я помню, как вбежал на сцену администратор со словами: „По внезапной болезни Федора Ивановича спектакль не состоится, деньги за купленные билеты можно получить тогда-то“. Я сидела в первом ряду в театре Зимина, где гастролировал Шаляпин, я видела движение его губ „не могу“ — Шаляпин не мог петь от волнения, подавленности, смятения».