Лев Толстой

Лев Толстой читать книгу онлайн

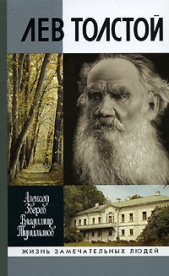

Биография Льва Николаевича Толстого была задумана известным специалистом по зарубежной литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–2003) много лет назад. Он воспринимал произведения Толстого и его философские воззрения во многом не так, как это было принято в советском литературоведении, — в каком-то смысле по-писательски более широко и полемически в сравнении с предшественниками-исследователя-ми творчества русского гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография Толстого дописана известным литературоведом В. А. Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову, к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным представлением о феноменальной личности Толстого, оставленным нам в наследство двумя замечательными исследователями литературы.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Эта вера не поколебалась и после печального завершения севастопольской обороны. Финал был предсказуем, но все равно Толстой не допускал и мысли о поражении, особенно после того, как его батарею перевели из резерва на передовую. Это случилось в конце марта 1855 года, и полтора месяца Толстой провел на Четвертом бастионе, который считался самым гибельным местом, потому что бомбардировки не прекращались там сутками напролет.

После четырех дней дежурства можно было неделю в безопасности отсыпаться у себя на Екатерининской, а потом снова предстояло по разбитым окопам, уступая дорогу носилкам с ранеными, возвращаться к батарее. Стреляли гранатами, когда артиллерия прикрывала вылазки из расположенных перед бастионом ложементов, или картечью, если на приступ шли французы. Как-то выпущенный противником снаряд угодил прямо в колесо лафета, но был туман, и Толстой, наводивший орудие, кажется, даже не сразу заметил, что был на волосок от смерти. К бастиону прискакал с приказом из штаба граф Олсуфьев, будущий флигель-адъютант, и стал требовать, чтобы Толстой взял пакет, сделав перебежку по непрерывно простреливаемой полосе, а услышав приглашение пожаловать на батарею, развернулся и уехал. В траншеи его не назначали, однако ордена Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость» Толстой удостоился без протекции — он его заслужил.

Малахов курган обогатил его опытом, которого никогда бы не дали рутинные будни зимой в Эски Орде и потом на речке Бельбек. Там, пока жили в сколоченных солдатами бараках, болели малярией, желтея от хины и развлекаясь только картами, не отступала скука и накапливалось раздражение против самого себя: зачем он просил о переводе, если события, после которых «Россия должна или пасть, или совершенно преобразоваться», все равно происходят без его участия? Отношения с другими офицерами, не складывались. Они, видимо, считали, что Толстой просто барич, которого волей случая занесло на войну. Дошло до прямого столкновения, когда Толстой с его щепетильной честностью отказался присвоить остаток казенных денег, отпущенных на фураж и на ремонт, да еще уговаривал остальных последовать его примеру. Прежде такое никому и в голову не приходило, батарея привычно считалась доходной статьей. Кажется, за этот проступок Толстой даже получил нагоняй от своего начальства.

Штос, новый сокрушительный проигрыш («я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование»), кутежи в Симферополе, поездки по крымским долинам, откуда бежали напуганные войной жители, — все осталось в прошлом. Теперь Толстому открылась «война в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти…»

Вот какой он ее увидел и описал в рассказе, начатом, по-видимому, еще осенью, а законченном на Четвертом бастионе и на Екатерининской, между дежурствами, — «Севастополь в декабре месяце»: смешение красивого города и грязного бивуака. Свистящие бомбы, люди, без суетливости и без следов энтузиазма на лицах делающие свое обыкновенное дело, которым стала повседневность бойни. Черные развалины, канавы, носилки. Не соприкасавшимся с нею впрямую, тем, кому война грезится «в правильном, красивом и блестящем строе», надо бы наведаться в севастопольский госпиталь, взглянуть на врачей с окровавленными по локоть руками, вдохнуть запах хлороформа, услышать бред и стоны покалеченных. Никогда больше не поверят они рассказам о гарцующих генералах, реющих знаменах и бодрой музыке полковых оркестров.

Дневник содержит удивительное признание: Толстому жаль уходить с бастиона, он сроднился со своими солдатиками и с моряками, даже в опасности он находит какую-то «постоянную прелесть», хотя горько думать, что, видно, его судьба — служить просто пушечным мясом, не более. Не хочется и думать, что его здесь не будет при штурме. Этого не случилось: хотя с бастиона его перевели в близкий тыл, на Бельбек, — так, после чтения «Севастополя в декабре месяце», решили при дворе, причем особенно постаралась тетушка Александрин, — он был и в деле на Черной речке, и при штурме 27 августа, когда командовал батареей. В Севастополе он встретил свой 27-й день рождения, плакал, видя город в огне и французские знамена на бастионах. Наблюдал эвакуацию по колыхающемуся мосту на Северной стороне. Был свидетелем взрыва заминированного форта, который решили не оставлять победителям, не подумав о судьбе пятисот русских раненых, которые там оставались.

Вся «эпопея Севастополя, героем которой был народ русский», прошла перед его глазами, и он сам был ее участником — обычным, рядовым, как тысячи других защитников, выказавших «простоту и упрямство», сознание своего достоинства и высокое чувство: Толстой считал, что эти «главные черты» и составляют их силу.

Однако не рядовым был строй его собственных чувств. И уж никак не обычным — видение происходившего.

Стихи Толстой писал очень редко, у него не было поэтического дарования, и с этой музой он общался, причем только в юности, лишь под воздействием очень сильных переживаний. Но его севастопольская эпопея начинается как раз со стихов, которые записаны в дневнике за 20 ноября, и при всем своем несовершенстве они достоверно передают ощущение душевного кризиса, пришедшее как раз в минуты патриотического подъема, рождавшего уверенность, что Севастополь непременно выстоит. Вот эти стихи:

Далее говорится про грядущее ничтожество и томящую грусть, но за этими трафаретными поэтическими формулами все-таки без труда распознается одно из обычных для Толстого состояний острого недовольства собой и готовности все бросить, все решительно переменить, какие бы потери ни повлек за собой подобный шаг. Видимо, и на бастионе это состояние не прошло или прошло не до конца. Мемуаристы запомнили какие-то странные поступки, которые едва ли объяснимы только «прелестью опасности», — они скорее наводят на мысль об инстинктивном подражании лермонтовскому Вуличу, фаталисту из «Героя нашего времени». Когда уже зажжен фитиль и сию секунду вылетит граната, Толстой, не наклонившись, пробегает перед наведенной пушкой. В другой раз он во время краткого затишья вдруг производит из своего орудия выстрел, и тотчас неприятельские бомбы начинают рваться рядом. Храбриться и красоваться не перед кем, это просто испытание самого себя. Или пренебрежение самим собой.

«Без цели и страсти…» А ведь цель как будто найдена — разве не кончается первый севастопольский рассказ восхищением героями, которые в тяжкие времена «не упали, а возвышались духом» и готовы были к смерти «не за город, а за родину», разве он сам не из их числа? И страсть для этого подвига нужна неподдельная, пусть она обходится без театральных жестов.

Но сознания такой цели и ощущения такой страсти Толстому недостаточно. Он должен оправдать именно свое бытие в мире, а если этого оправдания не находится, приходит безразличие к собственной судьбе. Карточная игра, которая затягивает долговую петлю, игра со смертью на бастионе — кажется, для него то и другое стоит в одном ряду. Начатый севастопольский рассказ отложен ради проекта реформирования армии, который Толстой лихорадочно составляет — и, не окончив, тоже забрасывает — в первые свои дни на бастионе: положение ужасное, повсюду зло, влекущее за собой угрозу существованию отечества, офицерство развращено, солдат угнетают, воспламеняя в них ненависть к начальникам, генералитет — это преимущественно «люди без ума, образования и энергии». Полтора месяца спустя, едва закончив «Севастополь в декабре месяце», Толстой принимается за докладную записку, но прерывает ее на полуслове, и она не получает хода, а в ней положение и дух войска характеризуются как почти катастрофические. Хотя только что, на последней странице он повторил поразивший его рассказ о том, как Корнилов, объезжая укрепления, призывал умереть, не поступившись честью, и ему отвечали: «Умрем! ура!»