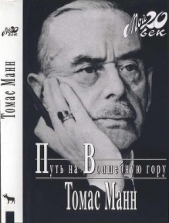

Путь на Волшебную гору

Путь на Волшебную гору читать книгу онлайн

Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

О, эти суждения Толстого! Им внимали как откровениям и, несомненно, потому, что они были именно откровением — властным самораскрытием того, что мы называем «яркой индивидуальностью», — самораскрытием, непреложная правомерность которого утверждалась и освящалась таинственным велением природы, превратившим усадьбу Тульской губернии в Мекку для томимых духовною жаждой, в светоч, озаривший весь мир лучами животворящей силы. Полнота жизни и величие, величие и сила, — разве это не одно и то же? Вот сущность проблемы «великих людей», проблемы столь же волнующей, сколь и неясной, задавшей немало головоломных задач всем народам земли и нашедшей свое разрешение у китайцев, чей трезвый демократизм создал оскорбительное для нашего слуха изречение: «Великий человек — это общественное бедствие». Европейский склад мышления сейчас, как и прежде, склонен находить эстетическое оправдание этому исключительному явлению. И все же, когда речь заходит о руководстве человечеством, о его просвещении и совершенствовании, то возникает, мягко говоря, сомнение, можно ли, не прибегая ко лжи, стилизованной под истину, установить хоть какую‑нибудь связь между всем этим и ролью великого человека или хотя бы его личностью; приходится спрашивать себя, не есть ли великий человек некое чисто динамическое явление, какое‑то внезапное извержение энергии, чудовищно индифферентной в моральном отношении и бесконечно трогательной в своих попытках найти себе место в сфере нравственного, попытках, которые «пророк из Ясной Поляны» предпринимал с такой благородной неумелостью, часто попадая в ложное положение из‑за смехотворного ничтожества своих адептов. Благословенная жизнь! Благословенная во всем своем трагизме, во всей своей святой трагикомичности, и не духом благословенная, но силой, ибо даже нравственные мучения и страстные чаяния этой поразительной жизни отмечены тем избытком, который присущ всякому проявлению силы. Что же было всему основой? Плотский страх смерти, потрясающий по своей жизненной мощи, которая даже в лжедуховном обличье способна была излучать одну только жизнь. Не станем скрывать правды из боязни унизить великое. Даже самый конец его жизни, пресловутый уход праведника из родного дома, от своей семьи, был в такой же мере обусловлен животным побуждением — бежать от настигающей смерти, как и социально — религиозной жаждой спасения.

И все же почему не идут у меня из памяти прекрасные, полные возвышенного чувства стихи Гёте о человеке?

В вечном к истине стремленье Он прекрасен и велик.

Какую самоотверженность, какой высокий пример являет собою сила, одаренная от природы величайшим богатством пластики, отвергнувшая это богатство как ненужное и ради «вечного стремления к истине», ради потребности открыть ее людям отдавшая всю буйную щедрость жизни на служение идее, на служение запросам человеческого духа! Пусть на этом пути творчество Толстого терпело сотни неудач, пусть блуждания мысли приводили его к юродству, к отрицанию культуры, к прямой нелепости — тем больше «великого и прекрасного» было в его страстных исканиях. К ним побуждало писателя обостренное чувство действительности. Толстой угадывал, что наступает эпоха, когда искусство одного только воспевания жизни кажется уже недостаточно правдивым и когда ведущей, определяющей, просветляющей силой становится дух, связавший себя общественными интересами, отдающий себя на служение обществу и призванный руководить творческим гением подобно тому, как нравственность и разум призваны направлять бездумно — прекрасное. Никогда ни единым помыслом не унизил он того великого, что было вложено в него природой, никогда не употреблял своих прав гения и «великого человека» на то, чтобы пробуждать в людях темное, первобытное, атавистическое, злое, но всегда с величайшею скромностью служил тому, что в его понимании было разумом и Богом. Вот это я и назвал великим примером. Мы, современные писатели, принадлежим к поколению Европы, которое выглядит ничтожным, в лучшем случае заурядным, если сравнить его с поколением Толстого. Ничто не сможет послужить для нас оправданием, и меньше всего страх перед клеветою, оскорблениями и ненавистью глупцов, если мы не услышим веления времени, если не выполним своего нравственного долга, который состоит в том, чтобы, храня верность своему народу и служа ему, быть до конца честными в нашем стремлении к истине.

Очерк моей жизни

Родился я в 1875 году в Любеке. Я — младший сын купца и сенатора вольного города Любека — Иоганна — Генриха Манна и его жены Юлии да Сильва — Брунс. Мой отец — внук и правнук любекских бюргеров, тогда как мать — уроженка Рио‑де — Жанейро; она дочь немца — плантатора и бразильянки португало — креольского происхождения, семи лет от роду привезенная в Германию. У нее был выраженный романский облик, в молодости она славилась красотой и обладала выдающимися музыкальными способностями. Спрашивая себя, какие от кого мне передались свойства, я неизменно вспоминаю знаменитый стишок Гёте и устанавливаю, что, как и он, «суровость честных правил» я унаследовал от отца, а «нрав весело — беспечный», иначе говоря — восприимчивость ко всему художественно — ощутимому и, в самом широком смысле этого слова, «к вымыслу влеченье», — от матери.

Детство у меня было счастливое, холеное. Все мы, дети — нас было пятеро, три мальчика и две девочки, — росли в красивом особняке, который отец выстроил в городе для себя и своей семьи, и был у нас еще второй уютный очаг в старинном нашем родовом доме, возле Мариснкирхе — там жила моя бабушка со стороны отца; теперь он называется «Домом Будденброков» и как таковой привлекает любопытство приезжих. Но самыми светлыми полосами моей юности были ежегодные летние каникулы в Травемюнде, с утренними часами купанья на берегу залива Балтийского моря и предвечерними — у подножья почти столь же страстно мною любимого, расположенного напротив гостиницы круглого павильона, где играл курортный оркестр. Идилличность этого приятного, заботливо оберегаемого, безмятежного существования с обильными, состоявшими из множества блюд обедами и ужинами за табльдотом несказанно мне нравилась: она благоприятствовала моей природной, лишь намного позднее с грехом пополам преодоленной склонности к мечтательной праздности, и, когда казавшиеся мне вначале бесконечными четыре недели истекали и приходилось возвращаться домой, к житейским будням, у меня сердце разрывалось от томительного сострадания к самому себе.

Я ненавидел школу и до самого конца учения не удовлетворял тем требованиям, которые она ко мне предъявляла. Я презирал школьную среду, критиковал манеры тех, кто властвовал над нами в стенах школы, и рано стал в своего рода литераторскую оппозицию ее духу, ее дисциплине, принятым в ней методам дрессировки. Моя вялость, быть может, необходимая для своеобразного хода моего развития; потребность в изрядном досуге для безделья и чтения в тиши; подлинная леность ума, от которой я и сейчас еще страдаю, — все это породило во мне ненависть к занятиям по принуждению, и я упорно пренебрегал ими. Возможно, гуманитарное образование более отвечало бы моим духовным запросам. Предназначенный стать купцом — наверно, отец поначалу прочил меня в наследники фирмы, — я посещал реальную гимназию «Катаринеум», но дотянул только до свидетельства на право одногодичного отбывания воинской повинности, то есть до перехода в третий класс. Почти на всем протяжении этого неровного, безрадостного пути меня и сына некоего обанкротившегося и вскоре после этого умершего книгопродавца связывала дружба, упроченная тем полным фантастики мрачным юмором, с которым мы высмеивали и охаивали «все на свете», в особенности же наше «заведение» и его чинуш.

В ихглазахмне очень вредило то, что я «кропал стишки». В этом отношении я недостаточно соблюдал тайну, скорее всего — по своему тщеславию. Стихи на геройскую смерть Аррии [74]— «Paete, non dolet» [75], которыми я похвалился одному из своих соучеников, а тот, то ли от восхищения, то ли чтобы напакостить мне, вручил их классному наставнику — уже в шестом классе уяснили начальству строптивость моей своеобразной натуры. Начал я с ребяческих пьес, которые вместе с младшими братьями и сестрами разыгрывал дома, перед родителями, дядюшками и тетушками. Затем последовали стихи, обращенные к горячо любимому другу, под именем Ганса Гансена обревшему в «Тонио Крёгере» некое символическое бытие; на самом же деле он спился и печально кончил свои дни в Африке. Как сложилась жизнь девочки с каштановыми косами, моей партнерши по урокам танцев, которой я затем посвящал свою любовную лирику, — я не знаю. Писать рассказы я попытался значительно позже, предварительно пройдя даже стадию критического памфлета. Ибо в мало приличествовавшем школьникам журнале под названием «Вешняя буря», издававшемся мною в четвертом классе сообща с несколькими бунтарски настроенными выпускниками, я по преимуществу блистал философскими, подрывавшими устои передовицами.