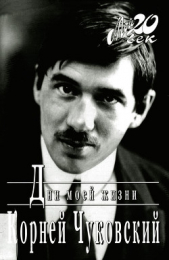

Корней Чуковский

Корней Чуковский читать книгу онлайн

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Пишет – много пишет, одновременно работает над несколькими статьями, словно подводя итоги и оставляя литературные завещания. Рассказывает, как стал писателем: сам, как критик и ученый, пытается анализировать себя как поэта и сказочника: кому-то этот опыт пригодится, кто-то прочитает, возьмет на заметку эти правила и заповеди. Пишет о малоизвестных поэтах, которые оказались ему чем-то созвучны, верный своему принципу замечать и поддерживать достойное похвалы, живое, талантливое.

Сердится, когда не получается текст, обрушивается на окружающих. Бьется, шлифуя свою последнюю загадку – о ковре:

Вот Чуковский разговаривает с Раскиным о сходстве собак с хозяевами.

– А если бы у вас была собака, какая бы она была? – спрашивает гость.

"Корней Иванович остановился и с улыбкой посмотрел на меня.

– Какая? – переспросил он. – Самая обыкновенная. Вечно возилась бы с чужими щенками. Страдала бы бессонницей… Ненавидела бы радио, телевизор и телефон… Перед директором издательства виляла бы хвостом… Рычала бы на графоманов… Писала бы мемуары… Очень любила бы Блока и Чехова.

– А звали бы ее Каштанка?

– Конечно, – очень серьезно сказал Чуковский".

В сентябре 1969 года произошел случай прямо-таки вопиющий. Чуковский давно дружил с семьей Франклина Рива, американского профессора-слависта. Жена его писала диссертацию о Некрасове и давно хотела проконсультироваться с К. И.; они долго переписывались, наконец, Ривы прибыли в Россию и направились в Переделкино вместе с тремя детьми, мал мала меньше. Не успело семейство сесть и завести с хозяином обоюдоинтересную филологическую дискуссию, как на дачу явился наряд милиции и заявил, что американцы не имеют права там находиться. Предлогом стало то, что семья должна была ехать в Новгород и отклонилась от маршрута.

Чуковский был возмущен грубым, безобразным и беспрецедентным вторжением в частную жизнь и его собственный дом. Он написал министру внутренних дел, вскоре к нему приехал извиняться заместитель министра Сумцов, который взял с собой генерала Червонцева – генерал просто хотел познакомиться с Чуковским. К. И. показывал ему библиотеку, читал «Энеиду» Котляревского, читал Шевченко – и оба упивались звучанием украинских стихов; генерал предложил помощь в ремонте библиотеки и расчистке сада возле нее – и вскоре прислал солдат.

Вскоре солдаты прибыли, сад расчистили, несколько человек остались ремонтировать помещение; на кухне для них варили огромные кастрюли супа… Чуковский, кажется, даже наслаждался всей этой невообразимой ситуацией: игра, конфликт, путаница.

А 5 октября его забрали в больницу. Врачи, госпитализация, войска в доме; здесь же случилась австралийская журналистка, которая, не разобравшись, настрочила в свое издание что-то несусветное…

К. И. еще летом чувствовал себя плохо; сейчас у него заподозрили гепатит, который вскоре подтвердился. В больницу он отправлялся еще почти веселый: любимый бокс, знакомая медсестра… Шутил с врачами. Казалось, это обычная, плановая госпитализация, каких в последние годы было множество. Но болезнь развивалась быстро, а он был уже стар. Похоже, смерть отчаялась уже выиграть у него по-честному и прибегнула к запрещенному приему – подножке, подсечке; умереть в 87 лет от гепатита – нелепо и странно. В его смертность окружающим так не верилось, что из всех версий, откуда взялась инфекция, шире всего разошлась одна: укол нестерилизованным шприцом. Между тем у него уже была желтуха год назад; печень его была в плохом состоянии из-за многолетнего приема тяжелых, несовершенных снотворных; грешили, наконец, и на крыс, которые обгрызли весь порог переделкинского дома…

Октябрь 1969 года. Слабость нарастает, есть ему не хочется, анализы плохие. «Пишу 3-й этюд о сказке, – заносит он в дневник. – Тороплюсь, потому что знаю, что завтра голова моя будет слабей, чем сегодня».

И не оставляет работы, и в больнице работает над собранием сочинений Кони и держит неизбежные, даже здесь преследующие его корректуры – держит из последних сил. В самом буквальном смысле слова – последних: «Слабость такая, что трудно стоять и зубы чистить».

"Ему шел уже восемьдесят восьмой год, а умирал он как молодой – в мучениях и долго, – пишет Валентин Непомнящий. – Он очень не хотел умирать.

В больнице он работал. Последнее, чем он занимался, была статья об Уитмене, для энциклопедии. Писать рукой он не мог. Ему читал гранки, а он на ходу диктовал правку. Потом начали читать длинный список библиографии – зарубежной и нашей. Он прослушал все, подумал и попросил вставить еще одну английскую книгу, и тут же продиктовал имя автора, заглавие и выходные данные".

Чуковский понимает: время вышло. Надо подводить черту. В дневнике он перечисляет все свои книги: зримый итог жизни. «Первый день без рвоты», – гласят записи рядом. «Я не просто не могу стоять на ногах, а я просто перестаю существовать, чуть сделаю попытку приподняться».

Он дополняет список сделанного за всю жизнь пересказанными и переведенными книгами. Кажется, смотрит и оценивает: все сделал, что нужно, или не все? Можно ли это считать достойным итогом жизни? И думает, кому из членов семьи оставить архив – огромный труд и колоссальную ответственность. Решает: «Авторские права на все эти книги я завещаю дочери моей Л. К. и внучке моей Елене Цезаревне Чуковской. Кроме того, Елене Цезаревне Чуковской я вверяю судьбу своего архива, своих дневников и Чукоккалы».

Пишет дочери: «Я не просто не могу стоять на ногах, а я просто перестаю существовать, чуть сделаю попытку приподняться. Желудок у меня так же отравлен, как и почки, почки – как печень. Две недели назад я вдруг потерял способность писать, на следующий день – читать, потом – есть. Самое слово „еда“ вызывает во мне тошноту».

20 октября ему привезли вышедший в свет шестой том Собрания сочинений. «Нет ни возможности, ни охоты взглянуть на это долгожданное исчадие цензурного произвола», – записал он.

24 октября в дневнике Чуковского появилась последняя запись: «Ужасная ночь».

"Он страдал от ужасающих болей в печени, – пишет Непомнящий. – И странно: обычно хныкавший от пустяковой температуры, эти боли он выносил со стоическим мужеством и ни разу не пожаловался. Только однажды вечером, за два дня до смерти – это было рассказано мне на следующий же день, – он сказал навестившим его:

– Пожелайте мне, чтобы завтрашнего дня не было".

И еще: "В какой-то из самых последних дней он впал в беспамятство, стал бредить, говорил что-то совсем непонятное, а потом вдруг стал звать – настойчиво, громко, требовательно: «Клара! Клара!» – но вдруг очнулся, открыл совершенно ясные глаза и внятно сказал:

– Боже мой, что я тут кричал?.. Просто мне показалось, что я сижу за своим письменным столом…"

Дмитрий Чуковский рассказывает: «Он понимал, что умрет. С каждым из членов семьи он поговорил, для каждого нашел нужные слова, свой подход, свой ключ».

Михаил Слонимский пишет: "Мне рассказывали, что, умирая, он произнес:

– Вот и нету Корнея Чуковского…"

Это было 28 октября 1969 года.

Валентин Непомнящий пишет, что видел Чуковского в последний раз в окно палаты: «Он лежал под длинной-длинной белой простыней. Над подушкой были видны седые волосы, лоб и большой нос. И еще я увидел руку, торчавшую из-под откинувшегося края простыни и до повеления стиснутую в кулак».

Упоительная свобода

«Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись», – начинает рассказ о похоронах Чуковского Юлиан Оксман. Те же слова произнес над открытой могилой Павел Нилин.