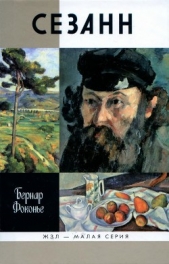

Поль Сезанн

Поль Сезанн читать книгу онлайн

Известный английский писатель и искусствовед посвятил книгу жизни и творчеству одного из самых значительных французских живописцев второй половины XIX — начала XX века. Прослеживаются пути эволюции творчества Сезанна, исследуется его художественный метод, в связи с чем подробно рассматриваются его произведения. Излагая факты биографии Сезанна, автор много внимания уделяет дружбе художника с писателем Э. Золя, а также отношениям мастера с художниками-импрессионистами, в первую очередь с К. Писсарро, Э. Мане, К. Моне и другими. Приводятся выдержки из переписки Сезанна со многими деятелями французской культуры, а также его юношеские стихи. Драматическая судьба Сезанна показана на широком фоне культурной жизни Франции его времени.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

У великого Г. Доре есть в Салоне преизумительные картины. Еще раз прощай, мой дорогой, до встречи, когда мы с тобой с удовольствием разопьем бутылочку.

П. Сезанн, ул. д’Анфер, 39».

В письме нет ни слова о Золя. Конечно, все получалось не так чудесно, как он себе представлял. Поль в своей растерянности, чувствуя себя потерянным и зажатым между недостижимыми старыми мастерами и помпезными академистами, которые все еще заслоняли ему весь горизонт, должен был испытывать невозможность обсуждать положение со своим старым другом, чьи добрые слова поддержки приводили его в неистовство и чьи грезы об успехе пробуждали в нем смущение и сопротивление. Золя также, к своему разочарованию, почувствовал необходимость увидеть Поля в более критическом свете. Теперь он более остро осознал элементы противоречия в характере Поля — твердое упрямство, таящееся в гуще разных сомнений. Естественно, что он решил облегчить себя в письме Байлю от 10 июня.

«Я редко вижу Сезанна. Увы! Теперь не то, что в Эксе, когда нам было по восемнадцать, когда мы были свободны и не заботились о будущем. Наши обязанности перед жизнью, то, что мы работаем в разных местах, все это отдаляет нас друг от друга. Утром Поль идет к Сюису, я остаюсь писать у себя в комнате. В одиннадцать часов мы завтракаем, каждый сам по себе. Иногда в полдень я отправляюсь к нему, и тут он работает над моим портретом. Потом на остаток дня он идет рисовать к Вильвьею; он ужинает, рано ложится, и я его больше не вижу. Разве таковы были мои надежды? Поль все тот же чудесный своенравный малый, которого я знал в коллеже. В доказательство того, что он все такой же своенравный чудак, мне достаточно сказать тебе то, что, едва приехав сюда, он уже начал говорить о возвращении в Экс; три года бороться за переезд в Париж и потом вдруг ни в грош не ставить свою победу. Перед таким характером, перед такими непредвиденными и неблагоразумными поворотами, признаюсь, я немею и прячу в карман свою логику. Доказать что-либо Сезанну — это все равно что уговорить башни собора Парижской богоматери, чтобы они станцевали кадриль. Может быть, он и скажет «да», но ни на йоту не сдвинется с места. И заметь, что с возрастом его упрямство все усиливается, хотя разумных причин для этого не становится больше. Он сделан из одного куска, жесткого и твердого на ощупь; ничто его не согнет, ничто не может вырвать у него уступки. Он не хочет даже об-что думает, терпеть не может споров, во-первых, потому, что разговоры утомляют, во-вторых, потому, что, если его противник оказался прав, пришлось бы изменить свое мнение. И вот он очутился в гуще жизни, причем со своими определенными идеями, которые согласен менять только по собственному усмотрению. Впрочем, в остальном он замечательный малый: всегда во всем с вами согласен, потому что ненавидит споры, но от этого не перестает думать по-своему. Когда язык его говорит «да» — сам он по большей части думает «нет». Если он случайно выскажет противоположное мнение, а вы его оспариваете, он горячится, не желая разобраться в сути дела, кричит, что вы ничего не понимаете в этом вопросе, и перескакивает на другое. Попробуй-ка поспорить, да что там, просто поговорить с этим упрямцем, ты ровно ничего не добьешься, зато сможешь наблюдать весьма своеобразный характер. Я надеялся, что с возрастом он хоть немного изменится, но вижу, что он такой же, каким я его оставил. И вот я придумал простой план, как вести себя с ним: никогда не перечить его своенравию, самое большее, давать ему лишь косвенные советы; а что касается продолжения нашей дружбы — положиться на его добрую натуру, никогда не навязывать ему своей особы, словом, совершенно стушеваться, всегда встречать его весело, искать его общества, не надоедая ему, и сохранить с ним близость лишь постольку, поскольку он этого желает. Такая позиция, может быть, удивляет тебя, однако же она логична. Я знаю, что у Поля по-прежнему доброе сердце, что это друг, который умеет понимать и ценить меня. Но поскольку у каждого из нас свой характер, из благоразумия я должен приспосабливаться к его настроениям, если не хочу спугнуть нашу дружбу. Быть может, чтобы сохранить твою, я прибег бы к уговорам, — с ним это значило бы потерять все. Не думай, что между нами что-нибудь произошло, мы по-прежнему близки, и, может быть, не очень кстати, из-за случайных обстоятельств, которые нас разлучают, я предался этим размышлениям…»

Примечательно, что Золя как будто сумел придерживаться этой программы, то есть безобидно вышучивать Поля и входить в его настроения, вплоть до публикации «Творчества» в 1886 году. Он совсем не понимал, что Поль был равно неспособен отказываться или спорить. Это не значит, конечно, что он «выработал определенные идеи и не желал менять их». В то время у Сезанна не было никаких явно выраженных идей, только лишь потребность и решение быть художником. Что у него было, так это преизбыток чувств, и он страдал оттого, что у него при этом не было идеи или метода, согласно которым он привел бы в порядок и выразил эти чувства. Он не мог спорить, потому что, как только он пытался сделать это, он оказывался перед лицом тяжелой внутренней пустоты, и, что бы ни говорилось в споре, воспринималось им как попытка внушения со стороны, которая могла лишь рассеять и привести в смятение его эмоции и интуиции, которые он справедливо ощущал как свое собственное творческое достояние. Золя был прав, говоря, что только непрямые советы или, в области искусства, указания на метод, который он сам наблюдал, но не такой, какой давил бы на него так или иначе, могли быть приняты и усвоены. В такие моменты стоявший на страже страх отступал и не заставлял противиться вторжению. В значительной степени такой подход Поля к своему внутреннему миру, к жуткому хаосу, который он жаждал устроить и наладить своими собственными могучими силами, был предопределен его отношением к отцу. В течение многих лет его слепой вере в то, что он художник или по крайней мере должен быть им, противостояло едкое и насмешливое неприятие отца. Любое воздействие, любая попытка, все равно чья, подсказать ему что-либо, независимо от степени аргументации, ощущалась Сезанном как проявление чужой воли, грозящей разрушить его. Золя был совершенно прав, уловив, что эти реакции Поля были совершенно глухи к рациональным возражениям или анализу, они проистекали из слишком глубоких страхов. Высказывания чужих мнений сразу и слепо отметались им, как удары, грозящие основам его индивидуальности.

Поль, достаточно добрый, когда мог отрешиться от своих фобий и увидеть, что кто-то существует на свой собственный лад, похоже, не осознавал непрочного положения Золя и того, что тот нуждался в сочувственной поддержке. В только что процитированном письме Золя жаловался Байлю, что страдает от какого-то нездоровья, «которому никакие доктора не могут найти причину. Моя система пищеварения полностью расстроена. Я всегда ощущаю тяжесть в желудке и кишках, временами я способен съесть лошадь, а иногда еда внушает мне отвращение». Он был истощен недоеданием, живя на «хлебе и кофе или хлебе и копеечном итальянском сыре или обходясь просто одним хлебом, а то и без хлеба вовсе» (Алексис). Но Поль не был вполне твердым в своих настроениях, отчаиваясь и собираясь вернуться. Он подумывал, не поселиться ли в Маркусси в департаменте Сена и Уаза, и вскоре после письма с жалобами Золя снова писал Байлю: «Я нашел, что нет ничего более несносного, чем давать о чем-либо определенное суждение. Если мне показывают произведение искусства, картину, стихотворение, я тщательно изучу его и не побоюсь высказать свое мнение; если я ошибусь, мое заблуждение будет чистосердечным, и это искупит меня. Картина или стихотворение — это такие вещи, о которых не следует менять мнение. Они имеют не более как одно качество — если хороши, то хороши всегда, если плохи, то плохи вечно. Если я говорю об отдельном поступке человека, то я сужу без колебаний — поступил ли он хорошо или дурно в этом своем действии. Но если теперь мне зададут общий вопрос — что я думаю о человеке? — я постараюсь быть деликатно уклончивым и постараюсь не отвечать вовсе. В самом деле, какое суждение можно вынести о человеке, который не какая-нибудь грубая штука вроде картины или нечто абстрактное как поступок? Как можно прийти к суждению о смеси добра и зла, составляющей жизнь? Какую шкалу следует применить, чтобы точно взвесить, что следует превозносить, а что проклинать. И прежде всего, как вы собираетесь собрать все множество человеческих поступков? Если опустить хоть один, суждение будет неистинным. И наконец, если человек еще не умер, какое положительное или нелицеприятное суждение вы можете вынести о жизни, которая еще может породить что-нибудь дурное или доброе?