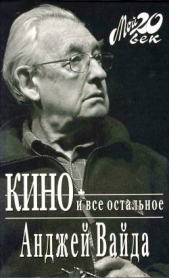

Кино и все остальное

Кино и все остальное читать книгу онлайн

Фильмы и театральные постановки польского режиссера Анджея Вайды вошли в золотой фонд мировой культуры. «Канал», «Пепел и алмаз», «Всё на продажу» стали началом нового кинематографа Польши. Ф. М. Достоевский занимает особое место в его творчестве — на многих сценах мира, в том числе на сцене «Современника», он поставил «Бесов».

Фото на суперобложке Виктора Сенцова.

Издательство благодарит Кристину Захватович, Анджея Вайду и Ирину Рубанову, а также краковское издательство «Znak» и Московский театр «Современник» за предоставленные фотографии.

Перевод с польского И. Рубановой.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Роль Збышека Цибульского, необыкновенная работа оператора Ежи Вуйцика и прежде всего ритм всего фильма утвердили меня в мысли, что произошло нечто для меня очень важное. Первым заметил это Адам Павликовский.

Он был постарше нас. Сражался в Восстании, побывал на Западе, читал английские и американские книжки в оригинале, а мы о них узнавали из его рассказов. Словом, Адам был нашим ментором. Посмотрев черновой монтаж «Пепла и алмаза», он с удивлением заметил, что, по его мнению, польские актеры никогда не говорили так быстро и не действовали так энергично.

Для меня это была самая большая похвала. Мы не переносили медленного темпа советских фильмов, бунтовали против их длиннот, в живом и энергичном способе повествования западных фильмов мы видели не только примеры современного кинематографа, но слышали ритм нашего собственного сердца. Наши усилия оказались замеченными. Андрей Тарковский пишет об этом так:

«Особенно сильное впечатление на нас производила польская школа в том, что касается фотографии, кинематографического видения мира — так, как это проявилось, например, в работе Ежи Вуйцика, оператора, снимающего с Вайдой и, кажется, с Мунком. «Пепел и алмаз» потряс многих из нас. Все это воздействовало необыкновенно, возбуждало наше воображение. В особенности выраженное в этих фильмах отношение к правде жизни, поэтизация, вырастающая из фотографического образа, из эстетики натурализма. В свое время это было неслыханно важно, поскольку до тех пор кино было такое искусственное, картонное, фальшивое. Как во внешней форме, так и по самой своей сути. В фильмах польской школы характерным был уже сам материал, польские кинематографисты понимали, что имеют дело со специфическим материалом и не старались его деформировать. Раньше кино было равнодушно к материалу, из которого строилось изображение, кадр был весь забит фанерой, обклеен обоями, завешен какими-то драпировками. Ну, словом, сплошное папье-маше. И снимали, конечно, в павильоне. И вдруг кинематографисты обратились к натуре, грязи, обшарпанным стенам, к лицам актеров, с которых содрали грим. Образ-был проникнут другим чувством, жил другими ритмами — и это было для нас в ту пору очень важно».

Замечено было и обращение к символам (продолжаю цитировать Тарковского):

«В театре настоящая кровь не может быть доводом поэтической правды, поскольку ее смысл однозначен и очевиден. В то же время в кино кровь есть кровь, она ничего не символизирует и ничего не обозначает. Герой фильма «Пепел и алмаз» умирает среди развешанных после стирки простынь, падая, он прижимает одну из них к груди — на белом полотне появляется пятно ярко-красной крови: красное и белое, польские национальные цвета. Мне, однако, кажется, что этот образ, несмотря на то, что производит такое сильное впечатление, по своей природе более литературный, чем кинематографический.

Разумеется, все искусство искусственно. Оно способно только символизировать правду».

Зажатые режимом в значительно большей степени, чем мы, русские люди доискивались скрытых значений буквально везде. На белой простыне в черно-белом фильме кровь может быть только черной. Нужно иметь богатое воображение, чтобы увидеть здесь польские национальные цвета. У нас я не встречался с такой интерпретацией. Для меня в этой сцене более существен странный жест Цибульского, который начинает нюхать окровавленную руку. Этот жест переносит нас из мира символов в реальность, где правит бал биология с ее непредсказуемыми реакциями. Именно это возбуждало нас во время работы над «Пеплом и алмазом» и сближало, как мне кажется, с бихевиоризмом американского кино.

А если говорить о символике, то, по-моему, речь надо вести скорее о символике универсальной, входящей в круг христианской культуры. Так возник диалог двух героев в разрушенном храме. Две фигуры под крестом — это всем известный мотив Марии и Иоанна, сопровождавших Христа до его последних минут на кресте. Но в моем фильме Распятый свисает головой вниз, и это знак времени, для которого нет ничего святого.

Через многие годы в парижской «Культуре» снова разгорелась дискуссия о «Пепле и алмазе» — роман признали лживым и плохо написанным, сделанный на его основе фильм как будто пощадили. Я не могу согласиться с такими суждениями. Автор имеет право ввести такие изменения, какие находит нужными. А сценаристом фильма был Анджеевский, и это он сам внес все изменения и дополнения. Он сделал это в пору, когда политическая оценка романа не подвергалась пересмотру, а сам роман входил в школьную программу. Видимо, писатель испытывал потребность увидеть события в новом свете, иначе, чем в книге, именно так, как они показаны в картине. И, напомню, это он, а никто другой защитил фильм от цензуры и помог довести его до экрана.

4 января 1992, суббота, 11 часов: «Пепел и алмаз» по II программе ТВ.

В сравнении со многими другими моими картинами, в которых видно, как пульс падает, замирает, потом оживает, бьется и опять исчезает, пульс и ритм этого фильма здоровые и нормальные. Этот ритм ему сообщают актеры. Разумеется, прежде всего Збышек Цибульский. Я убежден, что так сознательно в кино до него не играл никто. Этому проникновению в создаваемый образ способствуют в первую очередь диалоги. Они ведут и как бы ускоряют игру исполнителей. Сценарий не перенасыщен действием — отсюда простор для собственно искусства кино, для образного мышления, для метафор и символов. Переплетение смешных сцен Кобели с эпизодами сомнений и колебаний Мацека создает живой и естественный темп повествования. Мы знаем, чего они хотят, к чему стремятся.

Уроки «Пепла и алмаза» я прохожу повторно, приступая к съемкам «Перстня [с орлом в короне]»… То, что я тогда делал, не было результатом случайности, я помню каждую подробность, даже ажурный орнамент в форме меандра, отлитый в железных стенках гостиничной лестницы, был моей идеей.

Получится ли сегодня распалить в себе такой же энтузиазм по отношению к кинематографу? Когда мы делали «Пепел и алмаз», мы не считали его политическим фильмом, но после выхода на экран он стал таковым. Во время съемок нас захватывало единоборство со стихией кино, которой мы восхищались у американцев.

Нужно, однако, смиренно заметить, что мой шедевр показывают по ТВ утром, в то время, как фильмы, которые действительно смотрят зрители, крутят ранним вечером.

3 января 1992, пятница

9.00. Проф. Донат Тыльман осмотрел мою левую стопу. Это болезнь сустава — она неизлечима, но отложение солей он уберет. Во время приема он вспомнил высказывание проф. Груцы: «Ошибки хирургов прячет земля, ошибки ортопедов ходят за ними!»

Я подумал: как хорошо, что только немногие фильмы ходят за нами, большинство «прячет земля» в бункерах хранилищ и фильмотек…

За Берлинской стеной манил свободный мир. Меня, художника в душе, первая встреча с этим миром ослепила прежде всего цветом. Здесь красный цвет был чистой киноварью или чистым кармином, а голубизна — ультрамарином, в то время как в Польше все цвета были замешаны на сером. Были и другие соблазны. Больше всего мне нравился живой ритм будней, а также легкость принятия решений: всегда от себя лично, в то время как я, живя в ПНР, должен был, снимая, делать вид, что имею какое-то влияние на свою работу и на свое существование.

Мне нравился мир за «железным занавесом», но я никогда не связывал с ним серьезных планов и всегда возвращался домой без сожаления. Конечно, факт, что некоторые из моих фильмов были замечены в Париже, Лондоне или Берлине, имел значение для моей работы. Каждое движение с той стороны стены поддерживало мои шаги тут. Игра мечеными картами с властью для художников была неизбежна, но я считаю, что эту игру в общем зачете я выиграл.

Между 1957 годом, когда «Канал» получил в Канне Серебряную пальму, и фестивалем 1981 года, когда Золотой пальмовой ветвью наградили «Человека из железа», прошли двадцать четыре года и почти вся моя творческая жизнь в кино. «Канал» был образом страшного поражения и одиночества Польши в ее борьбе с немцами и Советами — «Человек из железа» нес надежду на свободу. Мое стремление сопровождать судьбу своего народа было замечено каннским жюри. Я никогда не хотел жить вне Польши, но без поддержки свободного мира моя дорога была бы тернистее, а возможности действовать скромнее.