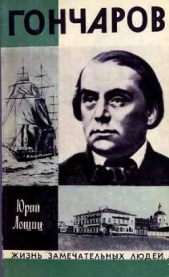

Гончаров

Гончаров читать книгу онлайн

Жизнь И. А. Гончарова — одного из создателей классического русского романа, автора знаменитого романного триптиха — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» — охватывает почти восемь десятилетий прошлого века. Писателю суждено было стать очевидцем и исследователем процесса капитализации России, пристрастным свидетелем развития демократических и революционных настроений в стране. Издаваемая биография воссоздает сложный, противоречивый путь социально-нравственных исканий И. А. Гончарова. В ней широко используется эпистолярное наследие писателя, материалы архивов.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

На пять лет в жизни Гончарова — между выходом в свет «Обыкновенной истории» и прибытием писателя в Англию на борту фрегата «Паллада» — вопросов приходится более чем достаточно.

Ну хотя бы этот: почему вдруг оказался в Англии и поплыл потом еще дальше?

В границах обозначенных пяти лет, да и шире — в пределах целой жизни романиста — предпринятое им в начале 50-х кругосветное плавание на военном корабле стоит резко особняком. Что-то в этом угловатом поступке решительно не вяжется ни с внешностью Гончарова, ни со стилем его жизни, в которой на протяжении многих десятилетий как будто доминируют размеренность, закругленность, отсутствие заметных убыстрений или торможений. Ни, наконец, с бытовой атмосферой его главных книг. Вспомним: даже Петр Адуев, уж на что, казалось бы, энергичен, подвижен, но и он на протяжении всего действия романа ни разу не покидает Петербурга. И все другие из главных героев книг Гончарова будут по преимуществу такими же сиднями. Разве что Штольц? Но о Штольце разговор особый…

Словом, кругосветное путешествие в писательской судьбе Гончарова — событие, по крайней мере на первый взгляд, случайное, нехарактерное. Куда более к лицу было бы оно, допустим, Льву Толстому или Лескову. Впрочем, если подумать, то и Толстого трудно представить себе где-нибудь в Бразилии, а Лескова в Австралии. Как-то не любят писатели русские в XIX веке путешествовать особенно далеко, забираться в экзотические страны. Гоголь в Риме и в Иерусалиме — это понятно, мотивировано. Пушкин на Кавказе — тоже понятно. Понятно, почему Достоевский посещает Лондон. В каждом из этих адресов есть для людей, к ним причастных, какая-то особая притягательность, неминуемость. Но чем бы, спрашивается, занял себя Достоевский на Суматре, а Гоголь, допустим, в Калифорнии, а Пушкин… да хотя бы а той же «своей» Африке? Для всех них словно существует неписаное правиле: как бы ни был привлекателен тот или иной географический пункт сам по себе, он приобретает ценность, начинает привлекать к себе лишь в том случае, когда включается в круг духовных интересов художника.

С этой точки зрения как приличествует, например, Александру Островскому тихое, неспешное пароходное путешествие по купеческой Волге. А нашему Ивану Гончарову — также неспешная — поездка из столицы на родину…

Что ж, летом 1849 года он так и поступил. Первые дни путешествия — до Москвы — были почти наслаждением: ехал в английской карете, без тряски и толчков. Зато от Москвы до Казани в расшарпанном дилижансе, по худой дороге, в жаре и пыли добирался целых пять суток. Отсюда до дому оставалось еще двести верст, и преодолевать их пришлось совсем уж по-деревенски — в тележке. Казалось, он пропылился насквозь, струи пота стекали по лицу темными полосами, пыль забилась в брови и густо улеглась в складки одежды. И солнце, какой уже день подряд, с утра и до вечера палило без устали.

Насколько бы лучше сидеть сейчас в Питере, на скамье Летнего сада, во влажной и свежей тени старых лип, слушая, как шелестит в их кронах прохладный ветер с залива. Избыточное это все же занятие для русского человека — путешествовать.

Но и не поехать было ему нельзя: целых четырнадцать лет не видел он своих и теперь, увы, уже не всех увидит. Нынешней весной написали ему из Симбирска о крестном… Ах, крестный! Все поджидал своего Ваню, хотел старыми глазами поглядеть: каковы они хоть с виду-то, российские литераторы? Да так и не дождался… А старшая сестра, пишут, уже детей нарожала, и у брата семья, и маме годов ой немало… Что она теперь? Все та же строгая, властная и милосердная хозяйка большого дома? Все так же подолгу стоит по утрам и вечерам в своей спальне — перед киотом древних образов, едва озаренных синей лампадкой, молясь за всех за них разом и за каждого поименно?.. Уже — выходит по числам — и сороковины должна была она справить по покойному куму.

С того самого года, как не стало Солоницына, что-то слишком зачастила противница рода людского к тем, кто был Гончарову близок и дорог. Вдруг страшное несчастье обрушилось на семью Майковых: нелепейшим образом утонул во время купания в Петергофе Валериан. А ведь в свои двадцать три года он уже заявлял о себе как зрелый, с проблесками гениальности, критик. Какая великолепная статья о Кольцове! Какие основательные, умные выступления на научные темы!

Относя некролог, посвященный Валериану, в «Современник», откуда мог знать Гончаров, что меньше чем через год не станет в живых и третьего из тех людей, которые явились его «крестными» в литературе, — Белинского не станет. Правда, эта смерть давно уже о себе предупреждала — иссиня-бледными тенями на обреченном лице, сухой исступленностью в глазах.

И теперь вот старый моряк Трегубов отплыл к неведомым берегам.

В один из первых своих дней в Симбирске Гончаров посетил могилку, заметно просевшую к лету, но еще не заросшую травой. Свое движимое и недвижимое старик завещал детям Авдотьи Матвеевны: двум сестрам разделил поровну деревеньки со всем их народом. А братьям? Что ж, он помог им выйти в люди, авось и на том спасибо скажут.

Дом родимый был как будто все тот же, но и почти неузнаваем. Сестра Анна из худенького подростка преобразилась в милую, веселую и сдобную толстушку. Николай тоже решительно прибавил в телесной важности. И уже двумя племянниками удружил он холостому братцу. Вот они: Саша пяти лет и Володя — четырех, катаются по всему дому, как колобки. А через несколько дней приехала из своей деревни Александра — теперь Кирмалова, — да не одна, а привезла с собой еще шестерых деток.

Важный и томный, основательно вымотанный дорогой столичный дядюшка через неделю был неузнаваем. Носился по комнатам, по двору и саду с детьми, сам кричал и хохотал, как ребенок. То примется плясать какой-то цыганский танец, смешно и ловко выделывая всякие коленца. То схватит со стены гитару и запоет романс, и — надо же! — какой у него, оказывается, приятный и звучный голос. То Авдотью Матвеевну засыплет поцелуями, шутками. То начнет смешить юную гувернантку кирмаловских детишек Вареньку — Варвару Лукиничну Лукьянову, — ах, как она мила и как от души, без удержу смеется его актерским выходкам, розыгрышам и анекдотам из жизни столичных литераторов! А живет Варенька — пока Кирмаловы гостят у мамы и у бабушки — здесь же, на одном с ним этаже, почти по соседству с его «вышкой». И как часто в течение дня он видит ее — за столом, в саду, во дворе — или слышит ее звонкий голосок за окном, в коридоре, в какой-нибудь из соседних комнат…

Похоже, что брат Николай, преподающий теперь в здешней гимназии, даже слегка огорчен его мальчишеским поведением. Как же! В Симбирске ожидают увидеть знаменитого земляка, автора романа, который тут всеми в срочном порядке прочитан и почтительно обсужден (сам ведь Иван прислал три экземпляра «Обыкновенной истории» в недавно открывшуюся общественную библиотеку — названа Карамзинской). А он весь в баловстве, не наносит визитов, не ведет ни с кем литературных бесед.

Ну что ж, симбирцы — люди негордые, сами пожаловали. Он всех встречает радушно, без тени высокомерия: с каждым поговорит досыта — с седовласым купцом, с гимназистом, пописывающим стишки, с дальними родственниками и родственницами. Все ему интересно, все занятно: как кто солит огурцы, какие у кого допотопные соседи, как поживает юродивый Андреюшка, какие мнения у здешних старожилов о столицах и заграницах.

Казалось бы, зачем он зря просаживает свое время, слушая эти допотопные речи замшелых людей «Летописца»? Ан нет, не зря! — ему все это оченьнужно сейчас. В марте нынешнего года в «Литературном сборнике с иллюстрациями» (редакция «Современника» подготовила) вышел его большой прозаический отрывок под названием «Сон Обломова». В двух словах и не скажешь, что значит для него этот отрывок. Тут и воспоминания о собственном благословенном детстве. И незлобивая усмешка над тяжеловесным укладом людей «Летописца». Тут соединены быль и небыль, обстоятельнейшее и натуральнейшее описание помещичьей усадьбы овеяно каким-то поистине сказочным очарованием. Тут есть что-то от утопии наоборот. То есть от утопии, обращенной в прошлое. То есть от мифа. Словом, что-то поистине эпическое, гомеровское — не столько даже ему так представлялось, когда писал, сколько другим, когда слушали и восхищались. В своем «Сне Обломова» он теперь уверен, как ни в одной вещи, написанной до сих пор. Может быть, ему больше и не удастся никогда написать ничего подобного.