Годы с Пастернаком и без него

Годы с Пастернаком и без него читать книгу онлайн

Свою книгу «Годы с Борисом Пастернаком» Ольга Ивинская завершает словами: «Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин… Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток…»

В этой книге впервые объединены мемуары О. Ивинской (в сокращенном виде) и ее дочери И. Емельяновой о Борисе Пастернаке. В книгу также вошли воспоминания Ирины Емельяновой об Ариадне Эфрон, о Варламе Шаламове. Впервые публикуются эссе «Парижские этюды» И. Емельяновой и фрагменты из ее «Записных книжек».

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Но тогда, дорогой читатель, мы с вами после этой книги не испытывали бы такого желания жить. А мы его испытываем — именно потому, что красивая женщина только что рассказала нам о своей счастливой жизни, полной встреч с прекрасными людьми.

Уверяю вас, каждый из нас, кроме совсем уж безнадежных духовных инвалидов, способен так смотреть на жизнь. И каким отличным местом была бы эта жизнь — «место, где жить нельзя», по определению Мариной Цветаевой, — если бы каждый хоть раз в день смотрел вокруг глазами Ирины Емельяновой!

О. Ивинская

Годы с Борисом Пастернаком

В октябре сорок шестого года редакция «Нового мира» переехала за угол площади Пушкина с четвертого этажа «Известий». Когда-то в новой нашей резиденции, в теперешнем нашем вестибюле, танцевал на балах молодой Пушкин.

Итак, мы на новом месте. К моменту нашего переезда Александр Сергеевич чугунный еще не был перетащен с Тверского бульвара и не затерялся на фоне модернистского кинотеатра «Россия». Этого стеклянного дворца еще не было совсем.

Вскоре после переезда у нас сменился не только пейзаж за окнами (вместо площади мы теперь видели церквушку Рождества Богородицы в Путинках, вылезающую милыми неуклюжими лапами на тротуар). Сменилось у нас и начальство. Новый редактор вошел к нам, опираясь на толстую трость, в пижонской лохматой кепке. Модное симоновское пальто американского покроя повисло на месте черной морской шинели Щербины. На пальцах нового редактора красовались массивные перстни. Вероятно, под его вкус заработал и роскошный темно-красный вестибюль с аляповатыми золочеными карнизами. Симонов — мечта всех московских женщин, себе адресующих его знаменитое «С тобой и без тебя», — красиво грассировал, обладал пышной шевелюрой с бобровой сединой, ходил в мешковатом и модном американском костюме и принимал с удовольствием и союзников, и недавних своих фронтовых друзей.

Для него для первого был отделан великолепный кабинет, мы же — завы — пока отдельных не имели; я, заведующая отделом начинающих авторов, и моя подружка, Наташа Бьянки, техред журнала, сидели одно время рядышком в глубине вестибюля. Приходящие ко мне молодые авторы робко проходили по огромному залу к моему столу. Часто, когда Наташа не бегала по типографиям, а сидела на месте, к нам собирались наши старые знакомцы еще по старому зданию. Жизнь шла, даря и отнимая знакомства, симпатии и привязанности. Сюда принес написанную полупечатными детскими буквами тетрадку стихов молодой) тонколицый и белокурый мальчик — Женя Евтушенко. У моего стола присаживалась Вероника Тушнова. От нее заманчиво пахло хорошими духами, и, как ожившая Галатея, она опускала скульптурные веки. С ней я была знакома домами, ее первый муж — психиатр Рогинский — спасал от менингита моего двухлетнего сына. До сих пор у меня сохранился портрет ее с нежной надписью: «Милой, доброй, понимающей, замечательной, с любовью Вероника». С ней мы делились и сердечными секретами.

Влетал шумный и порывистый Антокольский, входил причесанный на косой пробор Заболоцкий, так не похожий на поэта, начинающего с безумных знаков зодиака; он изменился после своих лагерей. Сюда вошел после газетной шумихи в кремовом плаще, желто-бледный, изящный и мальчишески стройный, с темными подглазинами Зощенко. Симонов, помню, принял его с распростертыми объятиями, сделал мне замечание, что мы не сразу доложили о его приходе! Оказалось, впрочем, что эта «смелость» была санкционирована свыше.

Позднее, когда в нашу редакцию заходил Пастернак, он застал однажды у моего стола переводчика с французского Юрия Шера.

— Боже мой, — загудел Борис Леонидович, — этот молодой человек страшно напоминает мне несчастного Михаила Михайловича Зощенко. — Все вдруг потупились, будто не слышали его слов. <…>

О стихах говорили целый день — то с одним, то с другим. Это то, чем живешь с головою. Еще молодое, послевоенное, полуголодное веселое время. Многое еще не раскрыто, много надежд не потеряно. Придя в журнал, Симонов мечтал привлечь живых классиков: Антокольского, Пастернака, Чуковского, Маршака. И это ему я обязана своим личным знакомством с Пастернаком.

В самом начале симоновского «правления» секретарь редакции Зинаида Николаевна Пиддубная, пожилая гуцулка, сохранившая от прежней красоты дивные черные глаза и длинную шею (за которую мы невежливо прозвали ее змеищей), сделала мне подарок — билет на вечер Пастернака в библиотеку Исторического музея, где он должен был читать свои переводы. Я его не видела >с довоенных лет. За полночь, помню, вернувшись, сказала сердитой маме, которой пришлось открывать мне дверь: «Я сейчас с богом разговаривала, оставь меня!»

Она махнула рукой и пошла спать. Пришлось вечер в библиотеке переваривать одной.

В первый раз, пожалуй, я видела тогда Пастернака близко.

Стройный, удивительно моложавый человек с глухим и низким голосом, с крепкой молодой шеей, он разговаривал с залом как с личным своим собеседником и читал так, как читают себе или близкому другу, бормоча и переспрашивая. Счастливцы избранники в перерыве осмеливались просить его читать свое, а он отнекивался, гудел, каким-то удивительным мычанием оканчивая слова, что, мол, сейчас вечер Шекспира, а не его. Но, видно, читал оставшимся. Я же остаться не посмела, ушла.

До встречи в редакции «Нового мира» я видела Пастернака считаное число раз. Интересно, когда мы все, тогда работники молодежного литобъединения при комсомольском журнале «Смена», были приглашены приехавшим в Москву грузинским писателем Константином Гамсахурдией в его номер в «Метрополе», я сбежала оттуда, услыхав, что хозяин ждет к себе (уже во втором часу ночи) Пастернака. Может, предвиденье? Испугалась даже мысли сидеть с ним за одним столом, убежала как девчонка, а со мной заодно Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Проводив меня до дому, те, конечно, вернулись в «Метрополь».

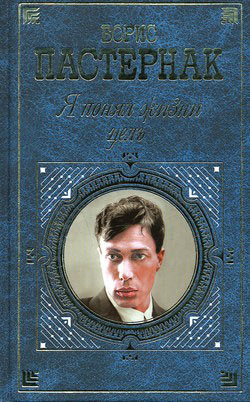

<…> Портрет его в те давние времена мне впервые попался в тоненьком «Избранном». Это было несообразно удлиненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами. Вообще, нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде, и верить его портретам нельзя. Нельзя потому, что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные детские жесты, в чем я убедилась, когда он совершенно в реалистической яви, по приглашению Симонова, вошел в редакцию «Нового мира».

Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, был короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упрямца, мужчины, вождя. Сразу можно поверить — если целовал, то «губ своих медью». Цвет лица смугло-розовый, загар здорового человека. Глаза орлиного янтарного цвета, и вместе с тем он весь был женственно изящный.

Странный африканский бог в европейской одежде. Может, тот, которому гумилевские бонзы жгли тибетские костры.

Итак, в октябрьский переменчивый день в темно-красной комнате на ковровой дорожке появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально.

В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посредине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел впоследствии, на свою позднюю наивную радость. Правда, это лишило его кокетства уверять всех в ущемлявшем будто бы его всю жизнь безобразии.

Уже в пятьдесят девятом году, восхищенно смотря на себя в зеркало, дивясь непривычной своей красоте и уже насмерть сроднившись со своим новым зубным протезом — вроде всегда так было — и, может, чуть позируя перед собою и мной, он не один раз повторял: «Как поздно пришло все! И благообразие, и слава!»