Козьма Прутков

Козьма Прутков читать книгу онлайн

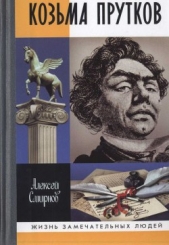

Козьма Прутков — один из любимых и давно уже нарицательных авто-ров-персонажей, созданный мистификационным талантом Алексея Толстого и братьев Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых. Популярность Козьмы у поколений читателей огромна по сей день. Его помнят, его цитируют, о нем говорят. Новое жизнеописание отличает полнота и новизна материала. Книга о Пруткове построена на комментированном изложении биографических заметок о нем и его предках ; на материалах жизни и творчества Жемчужниковых и Толстого, в той части, в которой они касаются Пруткова. Фоном жизнеописания послужила обстановка культурной и общественной жизни России середины XIX века, как она отражалась в тогдашней юмористике (в литературе и изобразительном искусстве).

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

К годам своей юности Алексей Жемчужников взыскателен и даже порой беспощаден: «В первом периоде моей жизни я убил много времени даром. Жизнь чувственная часто преобладала совершенно над духовною. Не столько служба, сколько светская жизнь нередко засасывала меня как болото.

И тем не менее появлялись, конечно, и тогда более или менее продолжительные светлые промежутки. Они-то и подготовили возможность совершившейся со мною после перемены. Еще на училищной скамье я сделал запас возвышенных идеалов и честных стремлений. Дух училища в мое время был превосходный. Этим духом мы были обязаны не столько нашим профессорам, между которыми были очень почтенные люди, но Грановских не было, сколько самому основателю и попечителю нашего училища — принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому. Он, своим личным характером и обращением с нами и нашими наставниками, способствовал к развитию в нас чувства собственного достоинства, человечности и уважения к справедливости, законности, знаниям и просвещению. <…>

Состав моих товарищей был также очень хорош. Я был близок почти со всеми воспитанниками трех первых выпусков. Мы были воодушевлены самыми лучшими намерениями. Как добрые начала, вынесенные из училища, так и доходившие до меня потом веяния от людей сороковых годов не дозволяли мне бесповоротно увлечься шумною, блестящею, но пустою жизнью. В первый период моей жизни я, может быть, многое проглядел из того, что происходило вокруг меня; но то, что до меня доходило, оценивалось мною по достоинству. Я продолжал мерить людей и дела мерою сохранившихся в полной чистоте и неприкосновенности моих идеалов. Врожденная отзывчивость не дала душе моей заглохнуть. Я был всегда чужд равнодушию, и это было большое для меня счастие. На своем веку я подмечал не раз, как индифферентность вкрадывается в человека большею частью под личиною „благоразумия и практичности в воззрениях на жизнь“, а потом, мало-помалу, превращается в нравственную гангрену, разрушающую одно за другим все лучшие свойства не только сердца, но и ума» [81].

Шестилетнее пребывание в училище завершилось. И настала совсем иная пора.

«Самым тяжелым и мрачным временем моей жизни я считаю вступление мое на службу в 4-й департамент Сената после выпуска из училища. Я помню, что первое порученное мне занятие состояло в исправлении старого алфавитного указателя, в котором наибольшая часть дел, чуть ли не целый том, значилась под буквою О: о наследстве, о спорной земле, о духовном завещании и т. д. до бесконечности. Помню также, что я около того же времени написал на черновом листе какой-то деловой бумаги стихотворение (шалун! — А. С.), в котором призывал к себе на помощь терпение ослиное, так как человеческого было недостаточно» [82].

С юных лет неравнодушный к стихотворству, старший из братьев овладел перышком бойким, не лез в карман за старыми, добрыми рифмами, — все они были у него под рукой, — и, обладая столь необходимой поэту склонностью к рефлексиям, стал находить удовольствие в сочинительстве. Однако «обстоятельства жизни отражались на моих литературных занятиях. Я начал писать еще в училище, преимущественно стихами, и писал немало [83]. Потом скучная служба и рассеянная жизнь заставили меня замолкнуть» [84].

Бывают люди-деятели и люди-созерцатели. Им нелегко договориться. Они слишком разные. Если деятель преобразует природу, то созерцатель хранит ее от преобразований. Если деятель реформирует жизнь, то созерцатель всегда и не без оснований найдет последствия реформ ужасными и — потому — сами реформы недопустимыми. Деятель устремлен в будущее, рисуя его самыми радужными красками. Созерцатель устремлен в прошлое, тоже нередко приукрашенное. Деятель лишен рефлексий. Созерцатель весь в них. Деятель — прагматик, созерцатель — романтик. Для деятеля ключевые слова: целесообразность, выгода, комфорт. Для созерцателя ключевые слова: непреднамеренность, этичность, красота. Потому деятелю безразличны все эти «цирлихи-манирлихи» интеллигентского обхождения; ему главное — результат. Потому созерцателю глубоко отвратителен результат, добытый «любыми средствами». Здесь деятель и созерцатель — непримиримые антагонисты. Столь разные психологические типы и в жизни реализуются на ее противоположных полюсах. Лихорадочный деятель уходит в политику. Благоговейный созерцатель находит себя в поэзии. Отсюда совершенно разный дух собрания ревнивых политиков и дружеской компании поэтов.

По своей сути опекуны Козьмы Пруткова в большей или меньшей степени были созерцателями, но их общественное положение требовало от них деятельности. Вследствие этого все они были еще и деятелями. Однако чем сильнее говорило в них созерцательное начало, тем труднее было им справиться с двойственностью собственного бытия. Старший из Жемчужниковых, Алексей — талантливый стихотворец — ощущал болезненность подобного раздвоения весьма остро; что же касается его двоюродного брата Алексея Толстого, — скажем для начала, большого русского поэта, — то ему, как мы увидим, совмещать творческое воображение с житейским деланием и царской службой оказывалось и вовсе не под силу. Лань поэзии не сопрягалась с тяжеловозом жизни, даже жизни внешне блистательной, — с тяжеловозом в раззолоченной сбруе. Тем не менее оба брата вынуждены были долгое время служить, что для Козьмы Пруткова явилось подарком судьбы. Разве продвинулся бы он до полковничьей должности директора Пробирной Палатки, разве вник бы во все хитросплетения бюрократической казуистики и придворной дипломатии, не будь за ним личного опыта его литературных опекунов?

В те годы, как и сейчас, прокормиться на литературной ниве было нельзя (исключения не в счет). Поэтому сочинители либо барствовали, то есть жили трудом крепостных, либо служили, либо совмещали господскую «лафу» со службой или хотя бы деланием вида, что служат. Последнее вполне относится к прутковским опекунам, которых кормили их деревни и должностные оклады. Что касается литературных занятий, то всю жизнь они оставались для братьев источником творческих наслаждений, а со временем — объектом внимания публики, но, принося славу, отнюдь не приносили дивидендов, необходимых для житейских нужд.

В России понятие «профессиональный литератор» до Пушкина отсутствовало вообще. Только он мог поставить дело так, чтобы получить за стихотворение «Гусар» тысячу рублей гонорара — деньги по той поре огромные. Но и это баснословное вознаграждение было каплей в море его камер-юнкерских трат. Жил он не на гонорары. Об остальных писателях и говорить нечего. Значит, если под понятием «профессионал» понимать возможность жить литературным трудом, то в самый золотой век русской литературы — век ее мировых гениев — профессионалов в России не было. Однако профессионализм, понятно, измеряется не «призовыми фондами». Его мерилами были и остаются результативность, качество труда, признание коллег и общества. Если бы нам пришла охота распределить прутковских опекунов по степеням любительства или профессионализма и по весовым категориям, то, наверно, Александра и Владимира Жемчужниковых можно было бы отнести к разряду любителей в весе «петуха», Алексея — к профессионалам-легковесам, а графа Толстого — к профессионалам-тяжеловесам, способным, однако, когда понадобится, увлеченно «боксировать» двумя указательными пальцами юмориста («китайский бокс»).

Представляется, что пародии Козьмы Пруткова и были для «короля ринга» неким «китайским боксом» — домашним увлечением, интеллектуальной и душевной забавой, потехою шалуна. Парадокс состоит в том, что самое несерьезное из всех серьезных и легкомысленных занятий Жемчужниковых принесет им их главную, а кому-то и единственную славу, а графу — весомый вклад в разнообразие его громких слав. И дело здесь, конечно, не в том (или не только в том), что публика предпочитает юмор, что готовность отозваться на удачную шутку живет в нас всегда. Дело в том, что Козьма Прутков самым счастливым образом срезонирует с национальным духом, заденет его реально существующие, но еще никем прежде не тронутые струны; станет фигурой настолько же нарицательной, насколько нарицательны Фамусов и Чичиков, Обломов и Ноздрев; и этот резонанс окажется не угасающим во времени, а постоянно возбуждаемым в новых поколениях. Пришла совсем иная пора, а Козьма Прутков снова актуален с той разницей, что его афоризмы звучат не в элитарном Английском клубе на Тверской, а по радио на самых что ни на есть всенародных эскалаторах московского метро. И вот уже известные издательства затевают выпуск Собрания сочинений нашего автора и его жизнеописания плюс «Новые досуги», обоснованно полагая, что найдутся читатели и на Козьму, и на все, что с ним связано.